代表性多肽藥物的種類及其在制藥行業的應用

文章原創: TSS轉化醫學譜 文章來源:TSS轉化醫學譜

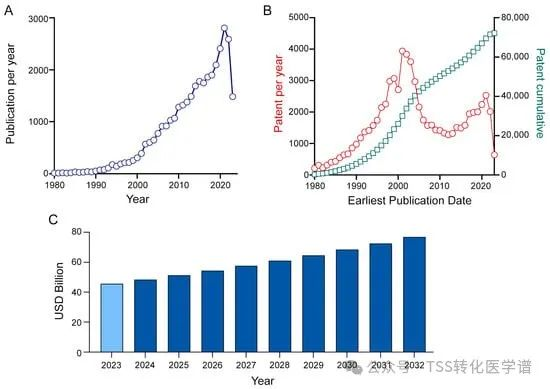

目前,已有超過80種獲批的肽類藥物可用于治療,其中30種是非胰島素類藥物,如催產素、加壓素等。過去幾年科學文獻和專利(圖 1 A-B)的蓬勃發展進一步支持了這一趨勢。目前正在開發肽作為治療多種疾病的藥物,包括微生物感染、肥胖和癌癥,以及開發細胞靶向平臺和改善細胞穿透特性。特別是,細胞穿透肽目前正在研究作為抗癌、抗菌和抗病毒治療的藥物遞送工具。

圖 1. ( A ) 每年(從 1980 年到 2023 年)有關肽作為治療劑的科學出版物數量。( B ) 關于肽作為治療劑的每年(紅色)和累計(青色)專利數量(從 1980 年到 2023 年)。( C ) 2023 年肽治療市場規模及預測至 2032 年。

肽在制藥行業的相關性通過其對市場的影響得到進一步證明。2022年,多肽藥物占全球醫藥市場的5%,市場規模達420.5億美元,預計2023年至2032年將以10%的復合年增長率(CAGR)增長(圖 1C)。這一時期肽療法的使用不斷增加,是由于癌癥、病毒感染和代謝紊亂等疾病發病率的預期上升所推動的。與小分子藥物相比,肽藥物具有多種優勢。這些包括提高的靶標特異性和效力。由于減少了與非預期目標的相互作用,這種特異性通常會減少副作用。肽側鏈的多樣性提供了廣泛的潛在靶標。此外,肽通常表現出比小分子更可預測的代謝。它們的代謝物通常是無毒的,并且代謝相互作用(例如 P450 (CYP) 抑制)較少見。然而,肽代謝的一個局限性是天然存在的肽容易被酶降解并迅速排出體外,這給口服給藥帶來了挑戰。為了解決這個問題,肽藥物主要通過腸胃外途徑施用。盡管如此,最近的創新正在探索或利用替代給藥方法,包括鼻腔、肺部和透皮途徑。為了進一步提高肽的有效性和活性,并擴大其治療應用,人們進行了結構修飾,開發了兩類新的重要藥物:天然肽類似物和肽模擬物。通過修飾側鏈和/或主鏈結構,或將線性肽鏈轉化為環狀結構,不僅可以保持和提高肽藥物的高特異性和功效,而且可以抵抗蛋白水解,最終克服生物利用度問題。因此,肽類似物和肽模擬物在過去幾年中蓬勃發展,并因其作為明確的治療類別的重要性而脫穎而出。

正如引言中所強調的,肽已成為一類具有多種應用的重要藥物,涵蓋抗菌、抗腫瘤、抗糖尿病和許多其他特性。因此,在這篇綜述中,我們重點提供一些著名的多肽藥物實例,并按其治療應用進行分類。

含有非蛋白質多肽鏈的抗生素的發現和使用在對抗細菌感染方面取得了重大進展。這些多肽抗生素包括放線菌素、桿菌肽、粘菌素 A、粘菌素 B、多粘菌素 B1 和多粘菌素 B2(圖 2 ),已顯示出對抗革蘭氏陰性和革蘭氏陽性細菌的有效性。

圖 2. 桿菌肽(bacitracin)、放線菌素(dactinomycin)、粘菌素(colistin) A 和 B 以及多粘菌素(polymyxin) B1 和 B2 的化學結構。

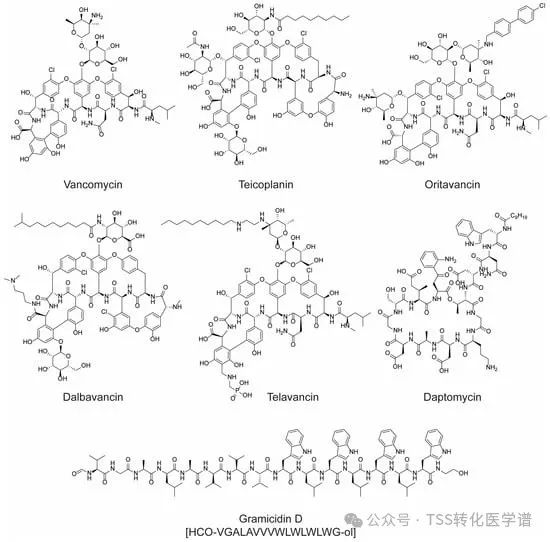

抗菌肽antimicrobial peptides,AMPs它們的作用機制主要涉及破壞細菌細胞膜,導致細胞死亡。盡管大多數多肽抗生素可以被認為是抗擊感染的里程碑,但它們并非沒有局限性。它們中的許多表現出細胞毒性,這限制了它們的全身給藥,導致局部應用或重新用于其他治療用途,例如癌癥治療(例如放線菌素)。萬古霉素(Vancomycin)、替考拉寧(teicoplanin)、短桿菌肽 D(gramicidin D)、達托霉素(daptomycin)、奧利萬星(oritavancin)、達巴萬星(dalbavancin)和特拉萬星(telavancin)(僅舉幾例)已成功批準用于人類治療用途(圖 3)。

圖 3. 代表性上市抗菌肽的化學結構。

除短桿菌肽 D 外,這些肽的一個顯著特征是其環狀結構。這種環狀性質對于其功效和安全性至關重要。線性抗菌肽雖然很有效,但通常也有明顯的缺點。當全身給藥時,它們往往表現出高毒性,使得它們不適合許多治療應用。此外,它們的線性結構通常使它們不太穩定,使它們容易降解并縮短它們在體內的有效壽命。相比之下,環肽通常表現出更高的穩定性和更低的毒性,使它們成為藥物開發和治療用途更有利的候選者。

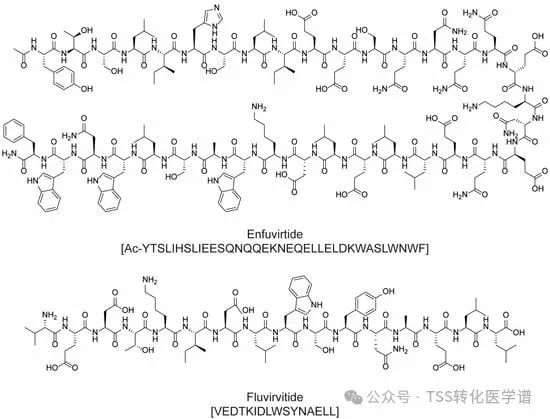

抗病毒藥物如今,病毒感染仍然是疾病死亡的主要原因之一。抗病毒藥物與疫苗一起在對抗此類疾病中發揮著重要作用。許多來自天然來源的肽,包括昆蟲和爬行動物毒液,能夠影響病毒生命周期的不同階段。此外,源自關鍵病毒蛋白的短肽經過適當修飾(例如,通過插入脂質和細胞穿透序列),已導致高效抗病毒抑制劑的發現。天然抗病毒肽衍生物通常具有優異的抗變性、降解以及極端溫度和 pH 條件的能力。然而,不應忘記,病毒很難靶向治療,因為它們的逃避感染策略可能會妨礙標準治療。經過廣泛的研究努力,過去 20 年已經開發出抗病毒療法以及預防人類免疫缺陷病毒 (HIV) 感染和獲得性免疫缺陷綜合癥 (AIDS) 的方法。一些為治療艾滋病毒感染而開發的藥物已被證明可以抑制其他病毒,并且抗逆轉錄病毒療法開發中采用的創新方法已被應用于開發多種治療策略。恩夫韋肽(Enfuvirtide)是首創的抗HIV活性肽(圖4 ),于2003年在美國獲得批準。具體來說,它是一種由36個氨基酸組成的仿生肽,通過阻止病毒與細胞之間的融合來發揮作用,避免病毒被細胞攝取和隨后的感染。

圖 4. 恩夫韋肽(enfuvirtide)和氟韋肽(flufirvitide)的化學結構。

流感感染是通過一種稱為血凝素 (HA,hemagglutinin) 的病毒表面糖蛋白介導的。病毒與宿主膜融合后,病毒因子被引導至核內體,其中低pH值導致HA構象發生變化并暴露其融合起始區(FIR);這個過程導致與內體的融合以及隨之而來的感染。Flufirvitide(圖4)是從HA糖蛋白的FIR中獲得的16個氨基酸的肽序列。這種肽被證明可以有效抑制流感病毒感染,但其機制仍然只是假設。

在腫瘤學中,肽引起了極大的關注。它們可以作為抗腫瘤藥物,直接誘導癌細胞死亡,也可以與化療藥物結合以選擇性地靶向腫瘤細胞。自從發現第一個具有細胞毒活性的肽以來,許多抗癌肽(ACP)實際上是從活生物體中分離出來的或其修飾物。卡非佐米(carfilzomib,圖 5 )代表了一個寶貴的成功范例:這種第二代蛋白酶體抑制劑于 2012 年獲得 FDA 批準,用于治療復發和/或難治性多發性骨髓瘤患者。卡非佐米是一種四肽環氧酮,其結構源自環氧霉素的修飾,環氧霉素是從放線菌菌株中分離出來的具有抗炎和蛋白酶體抑制活性的天然產物。與第一代蛋白酶體抑制劑硼替佐米(bortezomib)相比,卡非佐米在功效和安全性方面向前邁出了重要一步。這是由于它對蛋白酶體具有更高的選擇性,而這又是環氧霉素及其類似物的結構特征的結果。肽鏈選擇性地與蛋白酶體的結合位點緊密地相互作用,而環氧酮則與催化蘇氨酸殘基共價結合,從而不可逆地阻斷β5亞基的活性。

圖 5.卡非佐米和母體藥物硼替佐米的化學結構。

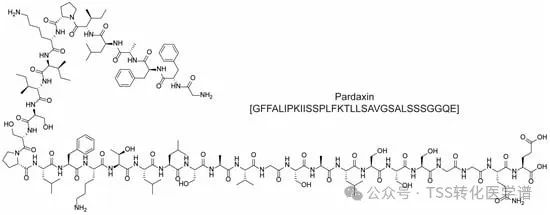

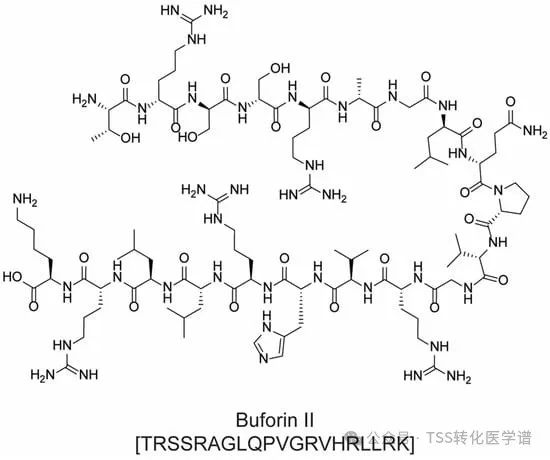

陽離子 ACP 利用靜電力直接與癌細胞的外膜相互作用,癌細胞的外膜比健康細胞的表面帶更多的負電荷。因此,此類肽主要由堿性氨基酸和疏水性氨基酸組成,其在生理pH下具有總體正電荷和兩親特性。在與生物膜相互作用時,這些肽可以采用不同的結構(即α-螺旋、β-折疊或延伸),所有這些結構都具有陽離子面和疏水面。此類分子的兩親性使其能夠粘附到細胞膜上并隨后易位到細胞內部(事實上,它們有時被稱為“細胞穿透肽”)。它們的作用機制可以是直接的,也可以是間接的:在第一種情況下,細胞死亡是由不可修復的膜損傷和細胞裂解引起的,而在第二種情況下,癌細胞是通過干預細胞死亡途徑、信號轉導途徑和/或細胞周期。例如,magainin II(圖6 )、lactoferricin B(圖6 )以及pleurocidin家族肽NRC-3和NRC-7通過直接機制發揮作用;pardaxin(圖7 )和buforin IIb(圖8 )則通過不同的機制誘導細胞凋亡。

圖 6. Magainin II 和乳鐵素 B 的化學結構。

圖 7. pardaxin 的化學結構。

圖 8. buforin II 的化學結構。

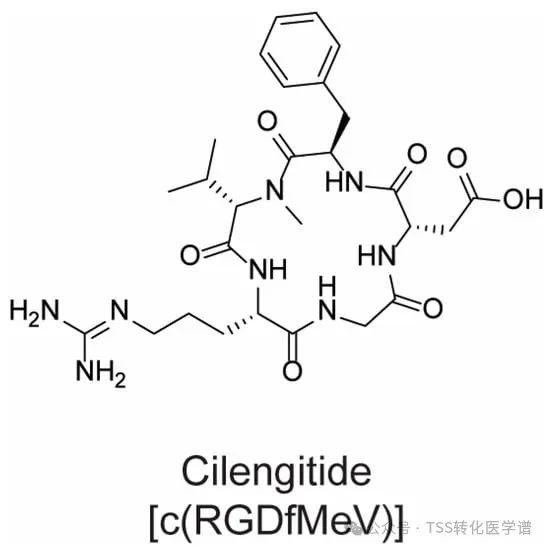

大多數陽離子 ACP 還具有抗菌特性。事實上,在開始研究天然陽離子肽的抗癌潛力之前,首先從不同的生物體中分離出天然陽離子肽并鑒定為抗菌肽。如今,廣泛的構效關系(SAR)研究和計算技術使得新型陽離子 ACP 的合理設計成為可能。另一類可用于癌癥治療的肽以“細胞靶向肽”(CTP)為代表,即那些特異性結合癌細胞中過度表達的細胞膜蛋白的肽,從而避免對正常健康細胞造成傷害。這些藥物靶向的膜蛋白包括表皮生長因子受體 (EGFR)、整合素和 G 蛋白偶聯受體 (GPCR)。CTP 與這些靶標的相互作用可以導致肽的內化和/或受體信號傳導的調節。例如,Arg-Gly-Asp (RGD) 序列被整聯蛋白識別并結合,因此,它可用于細胞粘附和內化。Cilengitide和lunasin 是含RGD 的肽的兩個著名代表。后者是一種由43個氨基酸組成的天然[SKWQHQQDSCRKQLQGVNLTPCEKHIMEKIQGRGDDDDDDDDD],最初從大豆中分離出來,具有良好的抗癌活性;研究表明,lunasin 在體內抑制組蛋白 H3 和 H4 乙酰化,誘導細胞凋亡,并抑制 caspase-3。其他 CTP 本身的抗癌活性可能較差或不存在,但它們可以與化療藥物結合進行靶向藥物輸送,從而提高治療選擇性、療效和安全性。例子包括GE11 (YHWYGYTPQNVI,圖 9)——一種對 EGFR 具有納摩爾級親和力的肽,已與多種抗癌藥物綴合——以及 17 個氨基酸的肽 BR2(圖 9),被用來向結腸癌細胞傳遞促凋亡單鏈可變片段(scFv)。CTP 也已與金屬抗癌劑聯合使用,這是自順鉑復合物的抗增殖活性偶然發現以來開發的一類重要的化療藥物。事實上,這些金屬衍生物的主要限制是它們缺乏選擇性,這會帶來許多副作用,如惡心、厭食、過敏反應和腎毒性。

圖 9. 細胞靶向肽 GE11 和 BR2 的化學結構。

肽在癌癥治療中的另一個最新應用是刺激免疫原性反應。事實上,許多 ACP 都具有免疫調節特性,可用于有效抑制腫瘤生長。通過施用腫瘤抗原(TuAs)或相應的異鄰肽(hPep)(即旨在刺激更強的 T 細胞反應的天然肽的變體)來探索免疫 C57BL/6 小鼠的活力。疫苗接種方案完成后,將腫瘤細胞系植入動物,并評估特異性抗疫苗免疫反應以及腫瘤生長。免疫接種非常有效,即使在接種疫苗兩個月后進行植入,也能顯著延遲或抑制腫瘤生長。總而言之,盡管肽有本身的局限性(例如快速酶降解和給藥問題),但它在癌癥治療中具有巨大的前景。肽環化是一種成熟的結構修飾,可用于實現這一目標。通過掩蔽 C 端和 N 端氨基酸,肽酶的蛋白水解降解會受到顯著阻礙。此外,受限結構允許更少的構象,從而有利于與靶標活性位點的結合。在第一個進入臨床試驗的整合素拮抗劑環五肽西侖吉肽[ c (RGDfNMeV)](圖10 )中,二肽d-苯丙氨酰-N-甲基纈氨酸的存在允許將RGD序列固定成正確的生物活性構象以進行結合納摩爾濃度的αvβ3和αvβ5整合素受體。

圖 10. Cilengitide的化學結構。

不幸的是,盡管初步數據有希望,但由于 III 期臨床試驗失敗,Cilengitide 作為膠質母細胞瘤抗癌藥物的使用已停止。然而,鑒于其對健康細胞固有的極低毒性以及對各種腫瘤形式中過度表達的整合素的高親和力和選擇性,在過去幾年中,基于RGD的拮抗劑發現了作為藥物遞送系統的第二生命。在這種情況下,受限二肽模擬物,例如脯氨酸衍生的氮雜雙環烷氨基酸,被用于合成c RGD拮抗劑、 c RGD細胞毒性生物綴合物、基于c RGD的成像探針和c RGD功能化納米系統。

肥胖是一種以體內脂肪組織大量堆積為特征的病理學,其后果對健康極其危險。近年來,Asokan 的研究小組已經證明,一種從大豆蛋白中提取的四肽 (ValHisValVal) 能夠刺激全脂飲食引起的凋亡骨骼肌的脂肪分解。此外,ValHisValVal 肽負責 TNF-α 調節,其水平在肥胖人群中升高。此外,LeuProTyrProArg 是一種來自大豆甘氨酸的肽,具有食欲活性;事實上,它能夠降低血清甘油酯和膽固醇,而不會對其他身體蛋白質產生任何影響。肽基序 CKGGRAKDC 已被研究為通過選擇性誘導脂肪組織脈管系統細胞凋亡來治療肥胖的潛在工具。該序列靶向抑制蛋白,這是一種多功能膜蛋白,可用作脂肪組織的血管標記物。其衍生脂肪肽是一種肽模擬物,序列為 CKGGRAKDC-GG- D (KLAKLAK) 2 ,其在三種不同種類的猴子中表現出白色脂肪組織的持續減少,副作用是導致腎近曲小管發生可逆的功能變化。Tirzepatide(圖 11 )是一種最先進的在研雙重激動劑,針對GIP 和GLP-1 受體。它通過模仿 GIP 和 GLP-1 的生理作用來發揮作用,GIP 和 GLP-1 是攝入營養后從腸道釋放的必需腸促胰島素激素,對于調節血糖水平至關重要。Tirzepatide 的 GLP-1 功能可增強胰島素分泌,減少胰高血糖素釋放,并減慢胃排空,共同緩解餐后血糖峰值并促進血糖穩定。同時,雖然 GIP 成分在血糖調節中的作用很復雜,但它與 GLP-1 協同作用以放大降血糖作用。重要的是,Tirzepatide 還顯示出促進減肥的潛力。自 2021 年 9 月以來,全面的臨床試驗正在進行中,以確定Tirzepatide的安全性和有效性。由于其雙重作用機制,Tirzepatide 在血糖控制和減肥方面可能會超越其他 GLP-1 受體激動劑。

圖 11. Tirzepatide的化學結構。