MPSⅡ敲除小鼠模型(IdS-KO)在黏多糖貯積癥MPS治療方法探究中的應用

疾病診斷

黏多糖貯積癥對所有的器官和組織都會造成影響,并且隨著時間的推移逐漸惡化。各型黏多糖貯積癥的臨床癥狀相互重疊,僅憑臨床特征難以作出準確的診斷,需結合貯積產物、酶活力水平以及DNA水平的檢測,有助于疾病的診斷:

1、臨床表現

如果患者出生時正常,漸出現面容特殊,關節僵硬,爪形手時,X線檢查見肋骨飄帶,椎體前緣鳥喙狀改變等,提示黏多糖貯積癥Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅵ型或Ⅶ型的可能,進一步行相關酶活性測定或基因突變分析可以鑒別。

如果患者出生時正常,漸出現雞胸和脊柱后側凸,進行性加重伴雙膝外翻,雙手腕關節下垂等,提示黏多糖貯積癥Ⅳ型的可能性,進一步行酶活性測定或基因突變分析可以確診。

如果患者出生正常,漸出現智力發育落后,多動,有攻擊行為等,要考慮黏多糖貯積癥Ⅲ型的可能,進一步行酶活性測定或基因突變分析可以確診。

圖1 MPS患者大多會出現的癥狀

圖片來源:澎湃新聞 兒童醫學中心內分泌科

2、尿黏多糖篩查

對尿樣中的氨基葡聚糖和寡糖進行初篩查分析。但是代謝物檢測存在出現假陽性和假陰性結果的風險。

3、酶活性測定

通過對外周血細胞、皮膚成纖維細胞、骨髓抽提物等標本中特異性溶酶體酶的活性檢測,對該組疾病進行鑒別診斷和確診。

4、基因診斷

該組疾病的基因突變譜非常明確,運用基因檢測分析,可以在早期發現潛在的致病因素,在產前診斷中起重要作用。

但基因分析方法本身也有一定的局限性,目前基因分析還不能對所有的黏多糖貯積癥做出明確診斷,而相應的酶學檢測是從蛋白質功能的角度直接檢測功能是否正常,因此對于黏多糖貯積癥的診斷來講酶學則更直接、快速、準確[1]。

動物模型

目前犬和鼠的IDUA基因已經測序完成,它們的IDUA基因均與人的IDUA基因結構相似。犬與人的IDUA基因和蛋白均有82%同源性,鼠與人的cDNA和蛋白同源性為78%和77%。正因為這種較高的同源性,我們可以制造MPS的動物模型,用于進一步探索該基因和新的治療方法[2]。

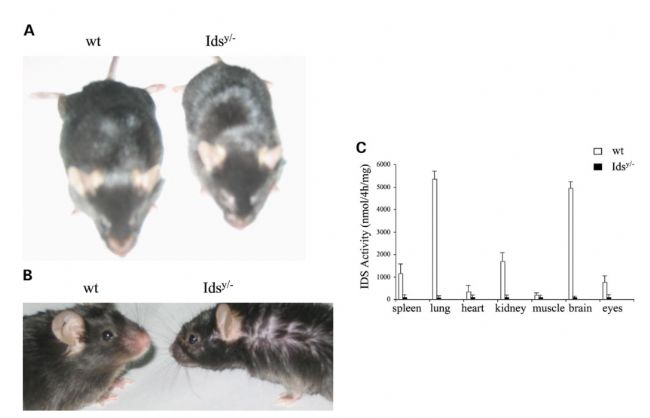

另有學者將新霉素抗性基因替換部分IDS基因(第4外顯子和第5號外顯子的部分序列),建立MPSⅡ敲除小鼠模型(IdS-KO)。IDS基因的破壞導致IDS酶活性的喪失和組織GAG的積累。IdS-KO小鼠在出生后不久通過聚合酶鏈反應試驗進行鑒定。從出生開始觀察動物的大體形態學變化。IdS-KO小鼠表現出了MPSⅡ的許多特征,包括骨骼異常、尿和組織GAG升高以及多種組織的空泡化[3]。還有學者建立MPSⅡ小鼠模型(Idsy/-)是通過靶向該基因的第4外顯子和部分第5外顯子而產生的[4]。

圖2 Hunter綜合征的MPSII小鼠模型

圖注:雄性MPSⅡ(Idsy/-)小鼠相對于野生型(wt)小鼠的大體形態表型。MPSⅡ小鼠表現為骨骼變形(A),表現為顱面異常和脫發(B),對野生型和Idsy/-小鼠的蛋白提取物測定IDS活性(C)[4]

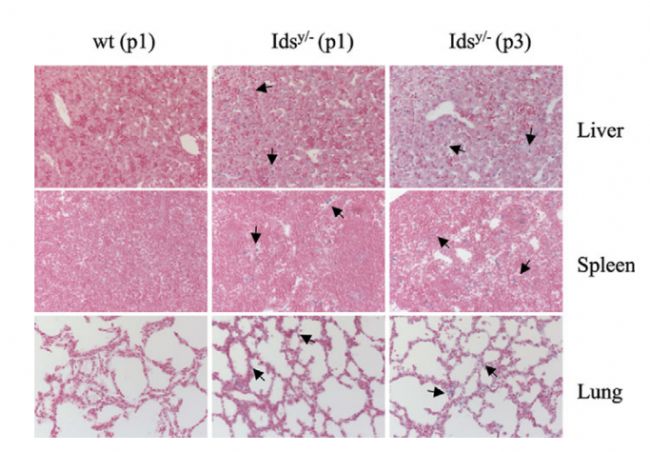

圖3 GAG在雄性MPSⅡ(Idsy/-)小鼠組織中的積累

圖注:野生型(wt、左)和MPSⅡ小鼠在第1天(p1、中)和第3天(p3、右)的肝、脾和肺的阿爾新藍組織切片染色顯示GAG的積累。箭頭表示GAG積累的藍色斑點。組織切片用核固紅試劑復染,放大倍數為20[4]

治療方式

MPS治療一般包括對癥治療(非特異性療法)、酶替代療法(enzyme replacement therapy, ERT)、造血干細胞移植 (hematopoietic stem cell transplantation, HSCT),還包括目前處于試驗階段的基因治療等[5]。

1、對癥治療

主要針對呼吸及心血管系統合并癥、耳聾、腦積水、外科矯正和營養支持等,改善生活質量。

2、酶替代療法(ERT)

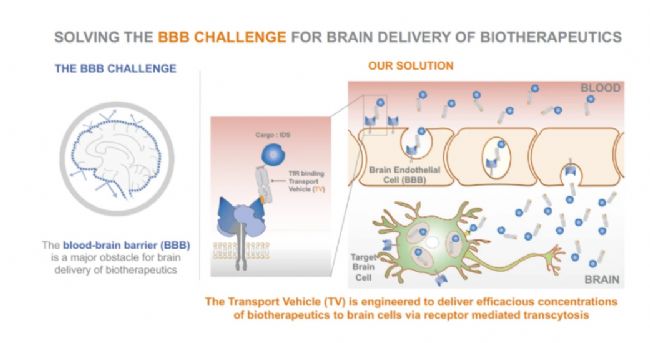

酶替代療法是一種醫學常用的對癥治療方法,當患者體內缺失特定的酶時,通常采用此法進行治療。通過靜脈注射,向患者體內注射含有缺失酶的藥劑,替代缺失的酶從而達到治療效果。隨著重組DNA技術的發展,使在體外生產溶酶體酶成為可能。重組酶可以通過甘露糖-6-磷酸受體途徑轉運到黏多糖貯積癥Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅵ型患者體內,由體細胞進行內在化,并轉移到溶酶體內,進而降解積累的底物,減輕疾病的負擔。酶替代療法已獲得監管機構的批準,已在黏多糖貯積癥Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅵ型的治療中應用。目前,美國FDA已批準6種治療用重組人蛋白藥物上市,治療MPSⅠ型Aldurazyme于2003年批準,治療MPSⅡ型的Idursulfase于2006年批準,MPSⅡ型的hunterase于2019年批準,治療MPSⅣA型的vimizim于2019年批準,治療MPSⅥ型的Naglazyme于2005年批準,治療MPSⅦ型的mepseⅦ于2017年批準[1,6]。有報道Denali Therapeutics公司的在研酶替代療法DNL310,是使用酶轉運載體(ETV)技術開發的能夠穿越血腦屏障的酶替代療法。公司公布的DNL310治療MPSⅡ患者的1/2期臨床試驗數據,取得積極結果,該試驗突破了原來酶替代療法不能穿過血腦屏障的限制[8]。

圖4 Denali的轉運載體平臺

圖片來源:Denali官網[8]

3、造血干細胞移植(HSCT)

造血干細胞移植是指采集足夠數量的造血干細胞后,嚴密的進行分型和配型,再移植到受體的治療過程。這種療法對MPSⅠ、MPSⅥ、Fabry病、Krabbe病等有一定的療效,但對MPSⅡ、MPSⅢ和MPSⅣ治療效果很差。這種治療可以在患者沒有出現任何臨床癥狀之前即可接受移植,這樣可以達到最大的治療效果,可維持正常發育和認知功能,有望改善MPS患者關節活動度降低、面部特征粗糙、上呼吸道阻塞、肝脾腫大等臨床表現。一旦出現了臨床癥狀或是體征,即使年齡很小時接受移植治療,也只能穩定或是減慢疾病的進程。因此,疾病的類型和接受移植治療時患者的疾病階段是決定療效和預后效果的重要因素[1,5]。但也有文獻報道HSCT治療MPSⅡ有一定效果,可降低患兒的尿糖胺聚糖水平,多系統癥狀以及日常活動能力均有改善[7]。

4、基因治療

由于酶替代療法不適用于中樞神經系統治療,長期使用還能造成免疫反應的風險,由此基因治療法可為一種很有潛力的治療方法來彌補酶替代法的缺點。體外基因治療策略是通過分析MPS患者編碼缺陷酶的基因突變,將正常的酶基因轉染細胞后再移植到患者體內發揮酶的作用。體內基因治療策略是直接注射基因轉移載體到組織,達到治療黏多糖貯積癥的目的,目前在動物模型研究中已取得良好的效果。實驗顯示非病毒型的載體RVs(Gamma-retroviruses)的基因治療方法可以糾正神經系統的某些缺陷,但它不能通過血腦屏障。而另一種新型載體,AAV(adeno-associated virus)比前者更有應用前景。如AAV9家族載體可以穿透血腦屏障,隨血液或腦脊液進入中樞神經系統和外周神經系統改變內皮細胞,神經元細胞和膠質細胞。該基因治療方法已在各種動物實驗,犬類、豬乃至非人靈長類實驗中取得較好的治療效果。而且,AVV9載體有可能通過鼻內途徑進行中樞神經系統障礙的改善[1]。

有學者研究發現,使用CRISPR/Cas9基因編輯技術將IDUA靶向人CD34+造血干細胞/祖細胞CCR5安全位點,改善了MPSⅠ小鼠異常的生化水平。體外使用CRISPR/Cas9基因組編輯技術對MPSⅠ最常見突變(如p.Trp402∗)進行糾正,結果顯示被轉染的MPSⅠ成纖維細胞IDUA活性顯著提高[5]。

5、分子伴侶治療

能增強缺陷溶酶體酶的殘留活性。在生理條件下,天然小分子伴侶能夠啟動內質網降解途徑清除錯誤折疊的蛋白質。研究表明,這些分子伴侶的作用方式為可逆地結合錯義突變的酶的活性位點,校正蛋白的錯誤折疊并遞送到溶酶體,在溶酶體的酸性環境中,分子伴侶被釋放,突變的酶執行其功能。這種方法已被用來治療Fabry病、Ⅰ型Gaucher病、Pompe病、GM1神經節苷脂貯積病、Tay-Sachs病和Sandoff病。此外,分子伴侶能夠穿過血腦屏障,有治療中樞神經系統疾病的潛在可能[1]。

參考文獻及引用圖片來源:

[1]曹健,齊曉麗,劉衛德,劉曉敏,胡潔,胡滋,余涵燕,郝淑靜.亞洲地區黏多糖貯積癥的研究進展[J].齊齊哈爾醫學院學報,2015,36(25):3847-3850.

[2]江雨,周裕林.黏多糖貯積癥I型分子生物學及產前診斷研究進展[J].中國優生與遺傳雜志,2007(03):113-114+108.

[3]Muenzer J, Lamsa JC, Garcia A, Dacosta J, Garcia J, Treco DA. Enzyme replacement therapy in mucopolysaccharidosis type II (Hunter syndrome): a preliminary report. Acta paediatrica. 2002; 91(439):98– 9. Epub 2003/02/08. PMID: 12572850.

[4]Cardone M, Polito VA, Pepe S, Mann L, D’Azzo A, Auricchio A, et al. Correction of Hunter syndrome in the MPSII mouse model by AAV2/8-mediated gene delivery. Human molecular genetics. 2006; 15 (7):1225–36. Epub 2006/03/01. doi: 10.1093/hmg/ddl038 PMID: 16505002.

[5]戴陽麗,朱銘強,鄒朝春.黏多糖貯積癥Ⅰ型的研究現狀及進展[J].中華內分泌代謝雜志,2021,37(04):306-310.

[6]何心,許靜,徐進.治療兒童黏多糖貯積癥IVA型新藥elosulfasealfa[J].中國新藥雜志,2015,24(08):841-843+856.

[7]中華醫學會兒科學分會內分泌遺傳代謝學組.黏多糖貯積癥Ⅱ型臨床診斷與治療專家共識[J].中華兒科雜志,2021,59(06):446-451.