實驗動物的第二位挑大梁能手-大鼠

大鼠(Rat)屬于野生褐家鼠的變種,在動物學分類上屬于哺乳綱、嚙齒目、鼠科、大鼠屬。在這16篇大鼠文章中,有8篇用到Sprague-Dawley(SD)大鼠,7篇用到Wistar大鼠,也就是說它們是最常用的的兩種大鼠品系。

下面以最常用到SD大鼠為例,首先看一組她們從出生到老去的照片,萌萌的非常可愛!

剛出生10天的SD仔鼠:約15 g,咋一看有點像一只小寵物豬,此時全身已經覆蓋毛發,但眼睛和耳朵都還未睜開,依偎在母親身邊,找安全感呢。

2周左右,開始了它的童年生活了,約重50g,毛發濃密了,眼睛和耳朵都長開了,儼然像一只小大鼠啦!

大鼠與人類相比,可憐的幾乎沒有童年,它的童年是非常短暫并加速成長的,約在6周齡時,就達到性成熟,體重約為150g。雄鼠比雌鼠重幾十克。

一般6-8周(2個月)的大鼠用于實驗,體重大概達到200g左右,其體長不小于18~20 cm。

6個月大鼠達到體成熟,即各器官生長發育基本結束。雄性大鼠體重300~500g,雌性大鼠250~500 g。

上圖我們看到大鼠幾個關鍵階段的寫照,由于在不同階段的大鼠,其解剖學,生理學及生物行為存在較大差異,并且研究發現大鼠的成長和衰老過程并非和人類一致,即它三年的壽命并非是人類衰老的縮影。

為了更準確反映人類疾病發展情況,我們還必須需要了解大鼠每個階段與人類對應關系。

大鼠與人類年齡對比關系

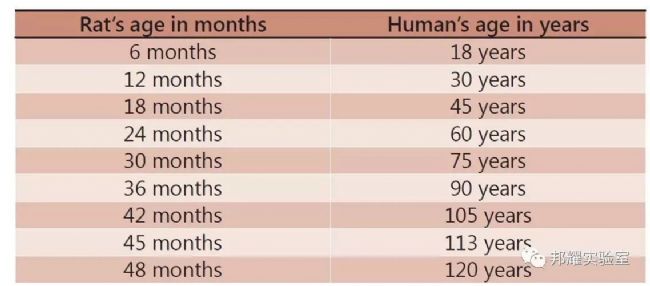

我們通常會把一個人分為幼兒期、童年期、青春期、成年期、中年期及老年期等,同樣有文獻報道大鼠與人類的年齡也有某種聯系,它們的對應關系并非線性,屬于離散量。

大鼠一般壽命2-3年,在1.5個月就達到性成熟,在6個月時達到體成熟,一般6-18個月都應為成年期。對于雌鼠在18個月進入中年期,相當于人類45歲。如下圖:

大鼠體成熟后其月齡與人類年齡對應的關系

大鼠體成熟后其月齡與人類年齡對應的關系

為了更精確在大鼠身上反應人類情況,Quinn等人又進一步細分,將小鼠在每個發育階段,換算成人類增長1歲對應的天數。如下圖所示:

大鼠每個階段對人類一年對應比例

通過這個表格,我們在選擇相應階段的大鼠后,找到此階段與人類對應的比例,可以更準確地模擬人類。

如你選擇10-12周的肥胖大鼠去研究神經生物學與肥胖癥的關系,那么對應上圖即該階段大鼠成長10-12天就反應人類一年的發展情況。

如選擇3-7周的大鼠研究乳腺發育和飲食關系,那么這些青春期前的大鼠的4天就等于人類一年,有了這種對應關系后,就可以更加準確合理地從大鼠身上反應人類的發展。

大鼠具備的特點

1. 體型大的能夠提供足夠的一般實驗分析的血液和體液等樣品,且便于實驗操作;

2. 生長發育較快,強大的生育能力;

3. 明確的質量標準,對傳染病的抵抗力較強;

4. 多樣的品種品系

需要用大鼠的實驗方向

1. 安全性評價及藥代動力學研究的首選模型

大鼠常作為評價藥物亞急性實驗的動物,可以評價藥物吸收、分布、代謝及排泄等過程。同時對藥物安全性、有效性、合理劑量及聯合用藥作出科學評價,如神經疾病、心血管疾病及炎癥藥物等。

2. 肝膽外科研究的理想模型

大鼠肝臟具有極強再生能力,切除60-70%的肝葉仍有再生能力,是研究肝臟再生和肝臟代謝功能時首選大鼠模型;大鼠無膽囊,但膽總管較大,可從膽管直接收集膽汁,可用于消化功能的研究。

3. 腫瘤研究

可以在大鼠上復制多種人類的腫瘤模型,如大鼠對化學物質敏感,可以復制多種誘導性的腫瘤模型;部分腫瘤可以移植到大鼠上,如人工復制大鼠肝癌、食管癌動物模型,還可皮下荷瘤。

4. 神經-內分泌研究

大鼠的神經系統與人類相似,廣泛用于高級神經活動的研究,如抑郁癥、精神發育阻滯等疾病。大鼠的垂體-腎上腺系統功能發達,常用作應激反應和腎上腺、垂體、卵巢等的內分泌實驗研究。

5. 營養學及代謝性疾病的研究

大鼠是第一種用于營養學研究的實驗動物,大鼠對營養物質缺乏敏感,如維生素D就是用大鼠研究而發現的。大鼠解剖、生理與人相似,常用于維生素、蛋白質缺乏,氨基酸和鈣磷代謝疾病的研究。如動脈粥樣硬化,淀粉樣變性、營養不良等代謝病一般選擇大鼠來研究。

大鼠作為實驗動物的第二主角,卻總是被大家忽略,小編希望大家看完這篇文章后,能對大鼠有一個比較全面的理解,同時在選擇實驗動物時,小鼠雖是首選,但切不可忘記有的實驗需要大鼠驗證。

參考文獻

Mary Johnson. Laboratory Mice and Rats[J]. DOI: http://dx.doi.org/10.13070/mm.en.2.113

Date last modified : 2016-05-25; original version : 2012-10-05

Nelson Adami ANDREOLLO, Elisvânia Freitas dos SANTOS, Marina Rachel ARAÚJO, Luiz Roberto LOPES. RAT’S AGE VERSUS HUMAN’S AGE: WHAT IS THE RELATIONSHIP? ABCD Arq Bras Cir Dig 2012;25(1):49-51