文獻解讀:基因修飾小鼠助力揭示淋巴管在移植物動脈硬化中關鍵作用

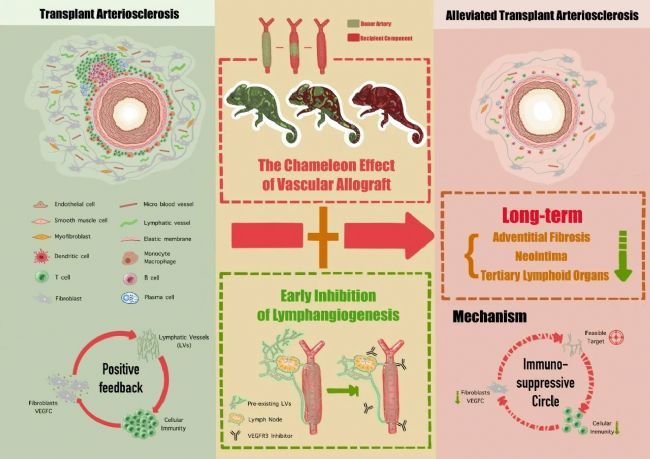

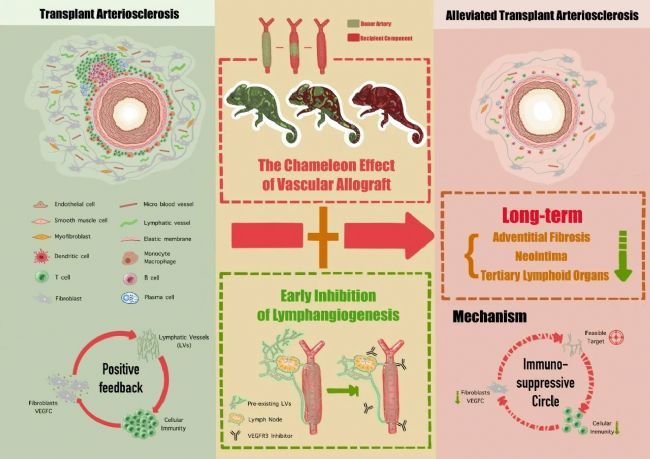

2022年12月14日,浙江大學附屬第一醫院徐清波教授團隊在Circulation(IF=39.9)上在線發表了題為“The Effect of Lymphangiogenesis in Transplant Arteriosclerosis”的研究論文,揭示了淋巴管在移植物動脈硬化中的關鍵作用,提出了通過利用移植血管獨特的受體替代現象,抑制早期淋巴管新生可以達到長期緩解移植物動脈硬化的治療效果。

南模生物為該研究提供了多種基因修飾小鼠:

那么這些吻合口起源的淋巴管又是從哪里來的呢?作者從多個角度進行了研究,通過在野生型小鼠與全身紅色熒光蛋白標記小鼠(CAG-Cre-Rosa26-tdTomato)之間進行血管移植模型,作者發現移植血管表面大部分新生淋巴管都來自于受體細胞而非供體細胞;利用骨髓移植模型(將CAG-Cre-Rosa26-tdTomato的骨髓移植給野生型小鼠),作者發現骨髓來源細胞主要參與移植血管的免疫炎癥反應;最后再次利用淋巴管特異性示蹤小鼠(Lyve1-CreER-Rosa26-tdTomato),作者確認了移植血管表面的新生淋巴管主要來源于受體的成熟淋巴內皮細胞。

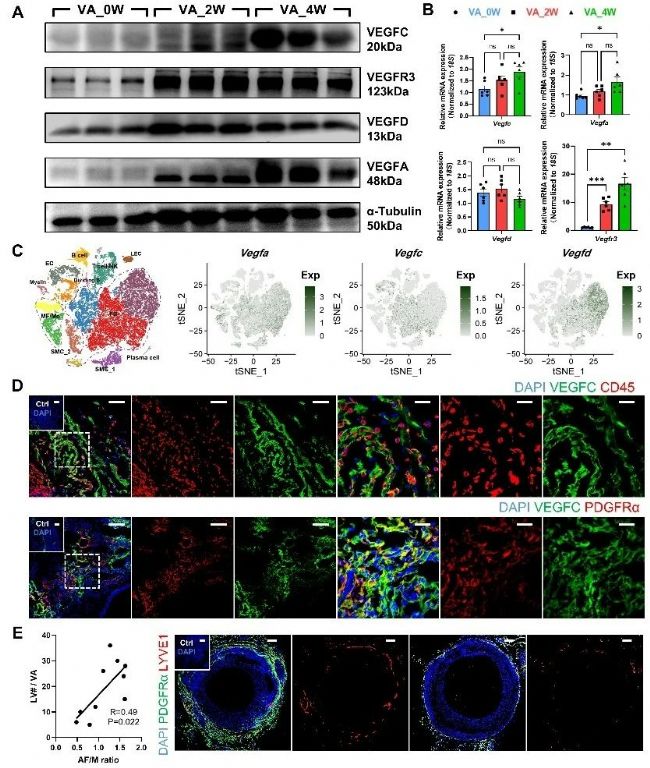

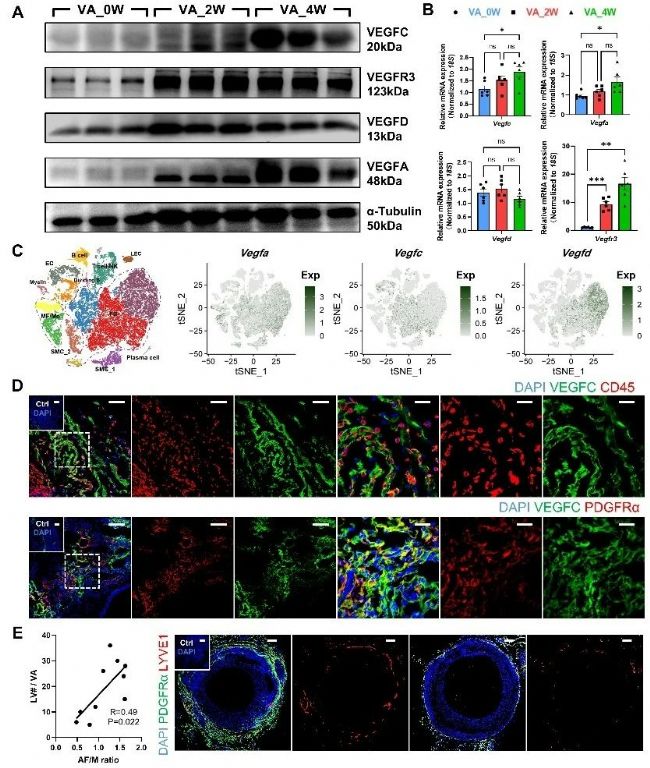

作者還通過單細胞測序分析出了移植的血管表面的淋巴管內皮細胞的三類亞群:毛細淋巴管內皮細胞、Icam1hi和Foxp2hi集合淋巴管內皮細胞。作者發現集合淋巴管內皮細胞在移植前后具有很大的異質性。隨后作者研究了這些淋巴管生成的調控機制,通過檢測移植血管表面促淋巴管新生因子的表達水平,作者發現移植后VEGFA、VEGFC和VEGFR3表達都明顯增加,作者進一步研究發現移植血管表面的成纖維細胞是VEGFC的主要細胞來源。

既往研究表明移植血管存在T/B細胞大量浸潤的特征,于是作者在多種免疫缺陷小鼠SCID、Ccr2-KO、裸鼠和lghm/lghd-KO上進行了研究。作者發現,VEGFC表達水平在SCID和Foxn1-KO小鼠中受到了明顯的抑制。經過進一步研究,作者發現T細胞分泌的TNF-α和CCL5與VEGFC的表達水平有關。

綜上所述,該研究發現移植血管表面的新生淋巴管主要來源于受體成熟淋巴管內皮細胞;此外,該研究發現通過抑制淋巴管生成可以達到緩解移植物動脈硬化的效果。這些結果表明淋巴管具有成為移植導致的動脈硬化的治療靶點的可能。

原文鏈接:

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060799

南模生物為該研究提供了多種基因修飾小鼠:

- B細胞缺陷小鼠Ighm/Ighd-KO(BALB/c)

- Cre工具鼠Lyve1-CreERT2

- 全身敲除小鼠Ccr2-KO

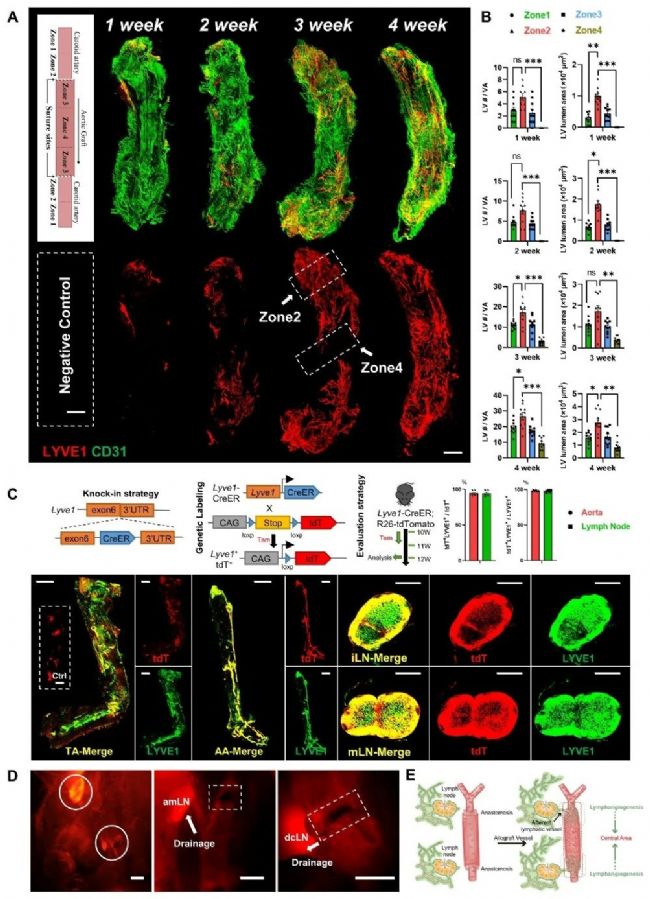

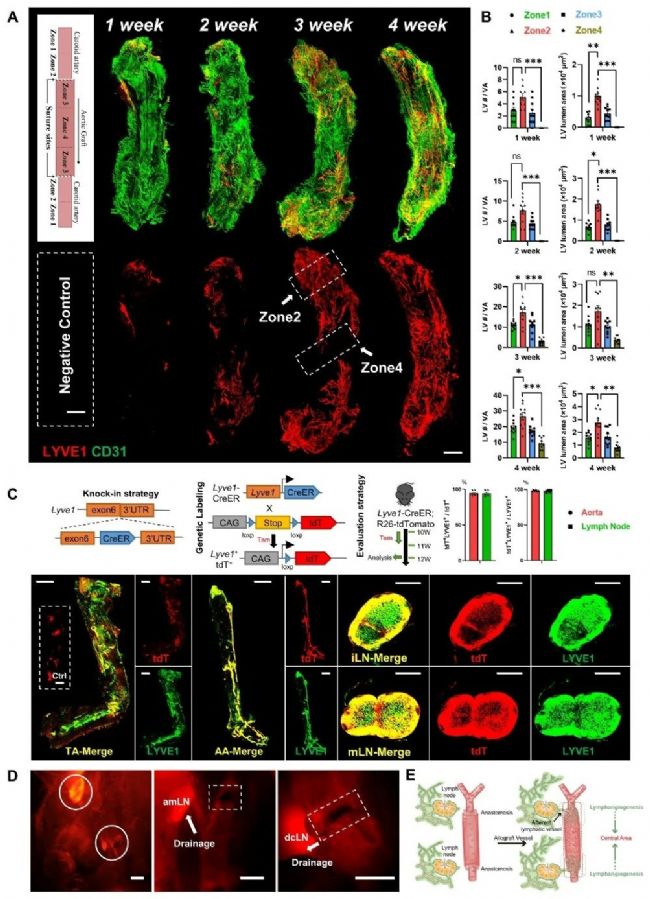

淋巴管作為循環系統的重要組成成分之一,在維持組織液平衡和調節炎癥方面起著核心作用。在心臟移植中,新生淋巴管更被認為是移植后冠狀動脈硬化的潛在診斷和治療靶點。徐清波教授團隊前期的工作已經證實了移植血管表面上存在三級淋巴器官和大量新生淋巴管,但這些淋巴結構對于移植物動脈硬化的影響仍未闡明。在本文中,作者利用小鼠同種異體的血管移植模型,將BALB/c背景小鼠的胸主動脈移植到C56BL/6背景小鼠的頸總動脈上。通過淋巴管大體染色和區域性切片統計發現,移植血管表面的新生淋巴管具有獨特的生長模式,它們起源于吻合口處并向中央區域不斷蔓延,從而形成了不同區域的淋巴管密度差異。通過構建淋巴管特異性示蹤小鼠(Lyve1-CreER-Rosa26-tdTomato),作者還發現移植物表面的淋巴管會與周圍淋巴結互相聯系,如吻合口初淋巴管叢會匯聚成輸入樣淋巴管最終匯入周圍淋巴結。

那么這些吻合口起源的淋巴管又是從哪里來的呢?作者從多個角度進行了研究,通過在野生型小鼠與全身紅色熒光蛋白標記小鼠(CAG-Cre-Rosa26-tdTomato)之間進行血管移植模型,作者發現移植血管表面大部分新生淋巴管都來自于受體細胞而非供體細胞;利用骨髓移植模型(將CAG-Cre-Rosa26-tdTomato的骨髓移植給野生型小鼠),作者發現骨髓來源細胞主要參與移植血管的免疫炎癥反應;最后再次利用淋巴管特異性示蹤小鼠(Lyve1-CreER-Rosa26-tdTomato),作者確認了移植血管表面的新生淋巴管主要來源于受體的成熟淋巴內皮細胞。

作者還通過單細胞測序分析出了移植的血管表面的淋巴管內皮細胞的三類亞群:毛細淋巴管內皮細胞、Icam1hi和Foxp2hi集合淋巴管內皮細胞。作者發現集合淋巴管內皮細胞在移植前后具有很大的異質性。隨后作者研究了這些淋巴管生成的調控機制,通過檢測移植血管表面促淋巴管新生因子的表達水平,作者發現移植后VEGFA、VEGFC和VEGFR3表達都明顯增加,作者進一步研究發現移植血管表面的成纖維細胞是VEGFC的主要細胞來源。

既往研究表明移植血管存在T/B細胞大量浸潤的特征,于是作者在多種免疫缺陷小鼠SCID、Ccr2-KO、裸鼠和lghm/lghd-KO上進行了研究。作者發現,VEGFC表達水平在SCID和Foxn1-KO小鼠中受到了明顯的抑制。經過進一步研究,作者發現T細胞分泌的TNF-α和CCL5與VEGFC的表達水平有關。

綜上所述,該研究發現移植血管表面的新生淋巴管主要來源于受體成熟淋巴管內皮細胞;此外,該研究發現通過抑制淋巴管生成可以達到緩解移植物動脈硬化的效果。這些結果表明淋巴管具有成為移植導致的動脈硬化的治療靶點的可能。

原文鏈接:

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060799

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com