利用宏基因組和宏病毒組研究糞菌移植治療復發性艱難梭菌感染

文章標題:Functional Restoration of Bacteriomes and Viromes by Fecal Microbiota Transplantation

發表期刊:Gastroenterology

發表時間:2021年5月

影響因子:22.682艱難梭菌是一種革蘭氏陽性厭氧芽孢桿菌,廣泛存在于腸道和環境中,通過糞-口途徑傳播,抗生素治療和住院等是其最重要的影響因素。復發性艱難梭菌感染(rCDI)被認為是抗生素治療后引起的腸道菌群失調狀態,這種失調使患者易受新的艱難梭菌感染,或再次感染原染菌株,特別是在患者服用新的抗生素情況下[1] 。

菌群移植(FMT)是將健康供體的腸道菌群轉移到患者的腸道內,以期恢復其腸道微生態的過程,自1958年Eiseman首次用FMT治療艱難梭菌感染,FMT已被證明是治療rCDI的一種高效廉價的治療手段。然而,Pasolli E[2]報道的兩例FMT后因耐抗生素細菌感染導致的死亡,以及噬菌體的轉移和一些未知菌的出現,需要對治療后的菌群特征和功能進行更加深入的研究,以解決圍繞FMT治療的安全擔憂。

來自大阪城市大學和東京大學醫學科學研究所的研究人員,對從波士頓布里格姆和婦女醫院的9名成功進行FMT的rCDI患者接受治療前2周和治療后8周(接受不同抗生素治療,臨床上診斷治愈)以及供體糞便樣本的腸道細菌和病毒進行分析,發現了rCDI中參與發病的細菌和噬菌體,以及他們對腸道菌群功能恢復的重要途徑。

1.FMT對腸道菌群的影響

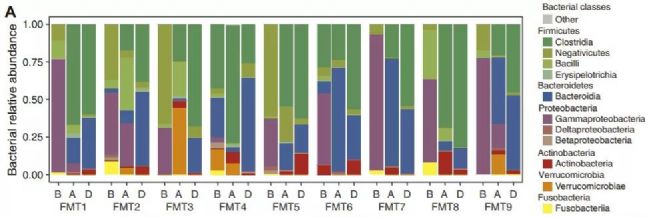

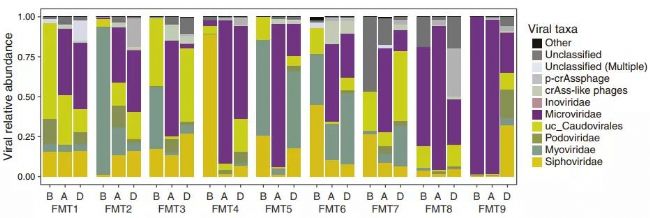

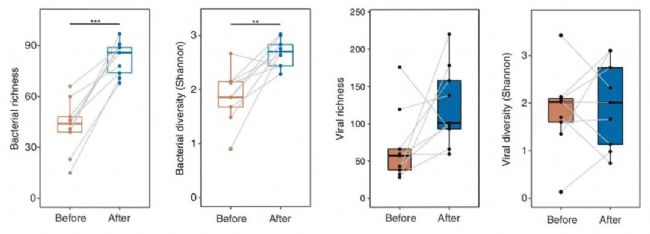

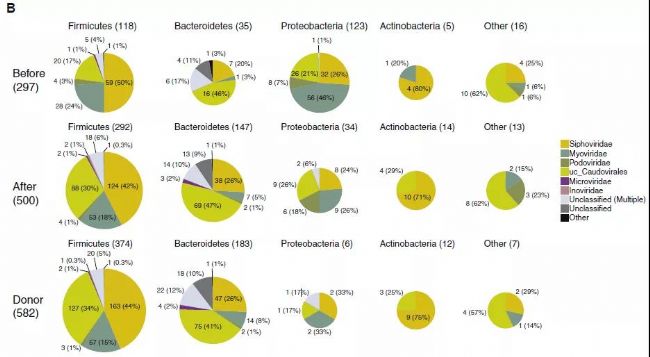

對接受治療前后和供體的細菌和病毒進行分析發現(圖1),Negativicutes(陰性丹毒菌)、Gammaproteobacteria(γ變形菌門)、Fusobacteria(梭桿菌門)、Myoviridae(肌尾噬菌體科)和unclassified Caudovirales在治療前的樣本中相對含量顯著高于治療后,而Clostridia(梭菌)、Erysipelotrichia(單毒絲菌)、Bacteroidia(擬桿菌)、Microviridae(微小噬菌體科)和crAss-like phage在治療后的樣本中含量顯著高于治療前。治療后樣本中細菌和病毒的多樣性和豐富度顯著高于治療前,此外Microviridae和crAss-like phage的豐富度在治療后顯著升高,表明FMT能改善rCDI引起的腸道菌群失調。Bray-Curtis相宜度分析也發現,FMT治療后的rCDI的菌群更趨向于供體。相關性分析表明,rCDI治療前后樣本的Microviridae和變形菌門負相關,進一步驗證糞菌移植對受體Microviridae的影響。

圖1 腸道菌的變化

圖1 腸道菌的變化

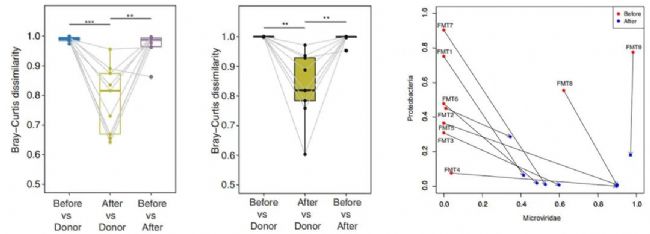

2.基于原噬菌體的微生物和噬菌體互作

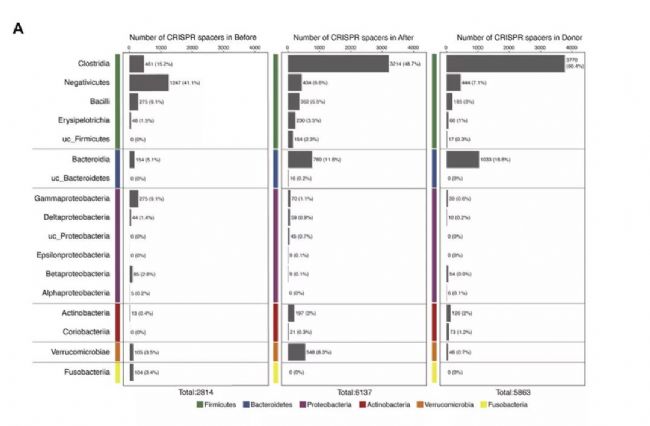

提取細菌和病毒的contigs獲取原噬菌體的序列,根據宿主細菌對原病毒進行分類發現(圖2A),隨治療后細菌豐富度和多樣性增加,原噬菌體數量增加;厚壁菌門和擬桿菌門中的原噬菌體增加,但變形菌門中的原噬菌體逐漸減少甚至消失。結果也進一步表明原噬菌體數量和組成與細菌變化一致。根據細菌目水平對原噬菌體進行分類的結果表明 (圖2B),治療前,46%變形菌門來源的原噬菌體為有溶菌噬菌體功能的Myoviridae,少量厚壁菌門和擬桿菌門來源的原噬菌體為Microviridae,沒發現p-crAssphage或crAss-like噬菌體。那么原噬菌體是否存在于受體的病毒顆粒?對宿主每個病毒片段的contig進行分析(圖2C),獲取25個有相關性的細菌-噬菌體,且每個原噬菌體來源的細菌序列contig只對應一個病毒contig,此外每個細菌contig只對應一個綱,每個環狀病毒contig與一個病毒目或科相關;與宿主細菌在治療后消失一致,有13個細菌-噬菌體的相關性在治療后消失。

圖2 治療前后基于原噬菌體的細菌和噬菌體相關性

圖2 治療前后基于原噬菌體的細菌和噬菌體相關性

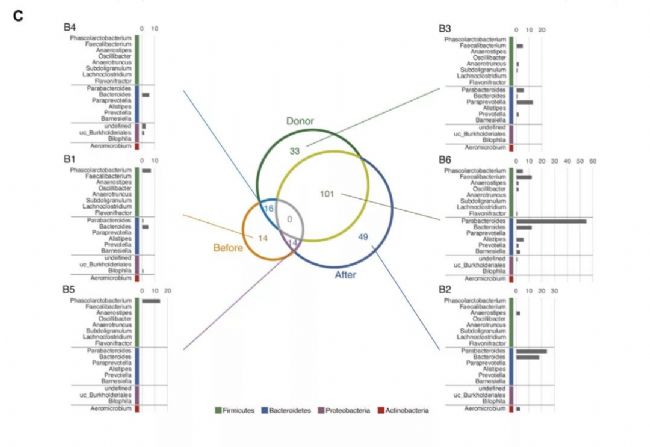

3.基于CRISPR-Spacer的微生物與噬菌體互作

CRISPR-Spacer相關性表明,FMT治療后CRISPR spacers的數量升高且與與供體的相近,其中丙型變形菌綱的spacers數降低,而變形菌門和擬桿菌門的spacers數升高(圖3A)。從各組spacers交集結果可以看出(圖3B),B1區Microviridae對應的spacers數量在治療后樣本中含量高,與Mircroviridae所占比值在移植后升高對應。此外,選取與Microviridae相關的spacers與細菌進行分析,治療后與擬桿菌相關的spacers升高,且在B6區有一半以上的spacers與副擬桿菌和擬桿菌相關。因此可以推斷,FMT治療后腸道環境的改善可能與擬桿菌和Microviridae的共生相關。

圖3 基于CRISPR-Spacer的微生物與噬菌體互作

圖3 基于CRISPR-Spacer的微生物與噬菌體互作

4.細菌和病毒基因的改變

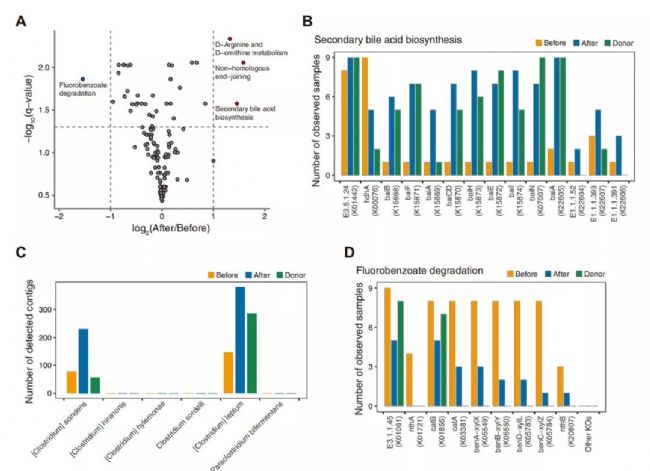

KEGG功能研究發現(圖4A),糞菌移植后,次級膽汁酸生物合成,精氨酸和鳥氨酸代謝等通路富集,氟苯甲酸酯(fluorobenzoate)降解通路降低。對次級膽汁酸生物合成通路相關基因研究看出(圖4B),FMT有利于受體細菌獲取次級膽汁酸合成相關的基因(如baiB和baiF)。對與次級膽汁酸合成相關的細菌的研究發現(圖4C),Clostridium scindens和Clostridium leptum在治療后升高。

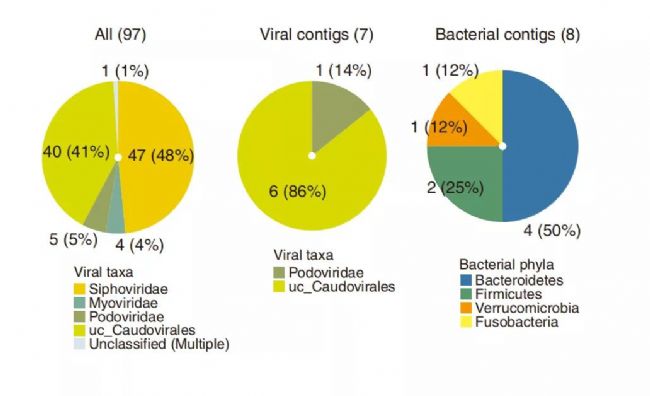

與氟苯甲酸酯降解通路(與腸道炎癥嚴重程度密切相關)的基因在FMT治療后也發生較大變化;對細菌contigs(有與氟苯甲酸酯通路相關KO的開放閱讀框)進行分析發現,變形菌門在治療后減少;此外,對病毒組的KO分析發現與病毒復制、鐵轉運、ssSNA噬菌體組裝和抗菌肽抗性相關基因的變化。研究也進一步發現(圖4E),97%的病毒contig(大部分病毒為Caudovirales)有與對調控腸道失調有重要作用的基因amiABC;最后,也發現7個病毒contigs相關的擬桿菌、厚壁菌、疣微菌和梭桿菌的contigs密切相關。

圖4 功能和基因研究

圖4 功能和基因研究

5.總結

通過對復發性艱難梭菌感染(CDI)的患者FMT治療前后及其供體的腸道細菌組及真菌組分析,發現治療后呈負相關的變形菌門(降低)和Microviridae(升高),也發現了次級膽汁酸生物合成的富集和氟苯甲酸酯(fluorobenzoate)降解通路的降低,從腸道細菌和病毒功能層面進一步闡釋了FMT的安全有效性;但FMT對腸道細菌功能恢復的穩定性如何,在治療失敗的患者體內變化這些菌是怎么變化的以及是否受性別和地域等外部因素的影響,有待進一步的研究。

參考文獻: