第二屆精準發酵技術論壇回顧:解鎖智能生物新紀元

第二屆精準發酵技術國際論壇圓滿落幕:解鎖智能生物制造新紀元

在國投創新院、南京師范大學、江南大學未來食品科學中心指導下,由松江區投促中心、迪必爾生物、微康益生菌、沃特世聯合承辦的“2025第二屆精準發酵技術國際論壇”于3月1日在上海圓滿閉幕。論壇以“解碼發酵藝術:數據驅動的精準發酵工藝”為主題,聚焦技術前沿與未來趨勢。論壇匯聚國內外專家學者、創新企業、投融資機構,深入探討精準發酵的前沿技術及應用,共謀未來發展。

下面讓我們一同回顧本屆論壇的精彩內容

開幕致辭,錨定創新發展

國投創新院董事長張雷提出"科技創新+產業培育"的生物制造產業發展新模式,構建泛在式創新體系。

松江區投促中心副主任戴中亮出生物醫藥產業扶持政策"組合拳",并歡迎企業前來投資。

迪必爾生物總經理李雪良表示精準發酵與人工智能等先進技術的結合,使我們站在全新時代的入口。希望各位嘉賓可以在本屆論壇獲得靈感,一起共塑精準發酵未來。

嘉賓分享,聆聽前沿聲音

微康益生菌董事長、首席科學家方曙光以企業實際為例,認為產業化要求高密度、穩定性、低成本,企業應聚焦產業化。傳統的菌種篩選模式已經落伍,引入AI技術和自動化的高通量平行生物反應器設備可極大加快工藝進程,提高產業化效率。

昆士蘭大學教授兼生物可持續性中心主任Esteban Marcellin介紹了合成生物學如何與機器學習和自動化相結合,推動高性能微生物菌株的開發以用于工業應用。

Daisy Lab首席執行官Irina Miller認為進行替代蛋白產品的開發思路不是要重塑傳統蛋白行業,替代蛋白技術類似于啤酒釀造過程而非"實驗室制造",需要與傳統蛋白行業進行產業合作并利用成熟的乳業生態體系。

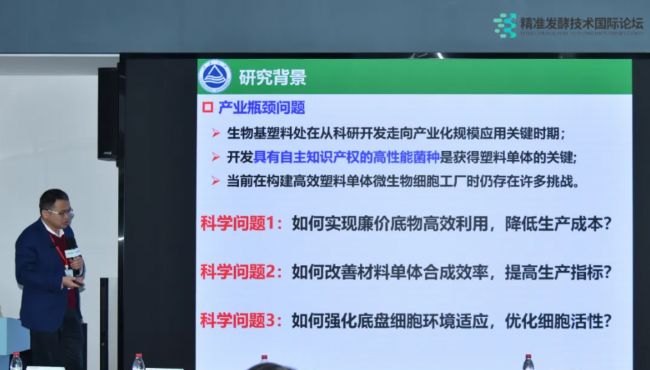

江南大學教授劉立明系統梳理了生物基塑料單體領域從基礎研究到產業化的關鍵技術路徑,揭示了精準發酵在解決材料毒性、代謝通量、過程控制等核心問題上的創新實踐,為生物制造產業升級提供了重要技術參考。

華南理工大學教授林影系統介紹了畢赤酵母從基礎研究到產業轉化的全鏈條創新,通過合成生物學工具開發、多組學指導的代謝重構,以及AI和精準發酵工藝突破,實現了膠原蛋白、萜類等高附加值產品的快速產業化。未來與AI控制的深度整合,有望進一步拓展畢赤酵母在碳中和生物制造中的應用邊界。

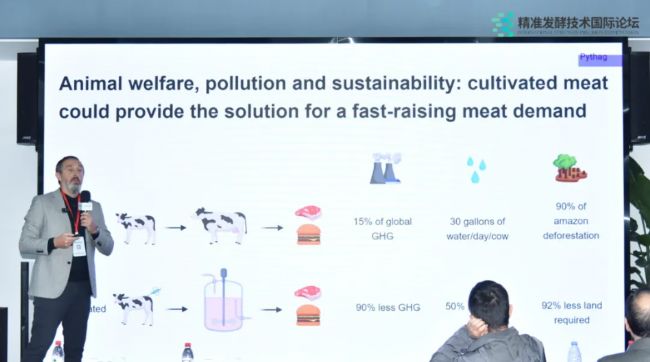

Pythag Tech首席科學官Tiziano Barberi認為細胞培養肉是可持續農業的未來方向,但其商業化需突破細胞工程、低成本生產與政策協同三大關卡。AI與合成生物學的深度融合,將成為加速產業落地的關鍵。

中國肉類食品綜合研究中心首席科學家王守偉認為替代蛋白發展已成必然趨勢,核心技術已取得重大突破。隨著生物反應器技術的迭代,細胞培養肉已實現種子細胞低成本規模化培養,微生物蛋白已通過航天育種篩選出高產菌株。目前在北京已建成千噸級智能化生產線,后續將推動產品創新并探索AI大數據與生物制造交叉融合的未來路徑。

慕恩生物創始人、CEO蔣先芝在報告中提到,市場預期至2035年全球微生物蛋白市場規模將達3000億美元,年復合增長率顯著高于植物蛋白與細胞培養肉,其中菌絲蛋白因其安全性、可塑性及成本優勢,成為最具發展潛力的細分賽道。

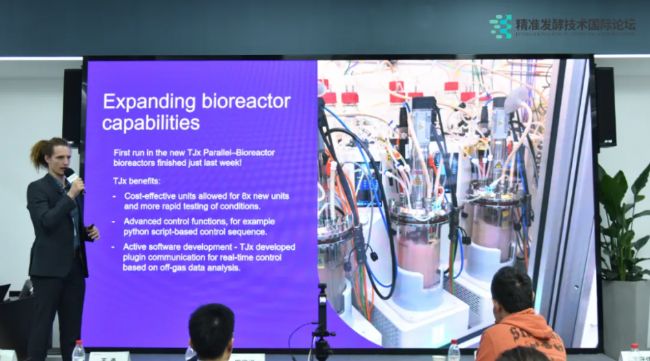

Ark Biotech創始人、首席技術官Zheng Huang強調,計算過程具有實時性,其核心價值在于加速研發、減少實驗成本。他提出"基于模型的過程開發"(Model-Based Process Development),主張在早期階段即引入規模化約束條件,減少后期試錯。未來希望構建通用模型,實現實驗室到商業生產的全流程銜接,并通過數字孿生支撐持續工藝改進。

Cell tainer創始人Nico Oosterhuis認為歐洲企業聚焦發酵乳蛋白開發,面臨歐盟新型食品法規及成本控制難題,新興企業需通過基因編輯提升代謝效率或開發膜過濾等低成本分離技術。通過優化菌株產率及采用過濾工藝,可將成本壓縮,大宗產品(如蛋白質)需產量達標方可與傳統工藝競爭。低成本替代品(如植物蛋白)需突破產率瓶頸或結合供應鏈優勢、技術優勢實現商業化。

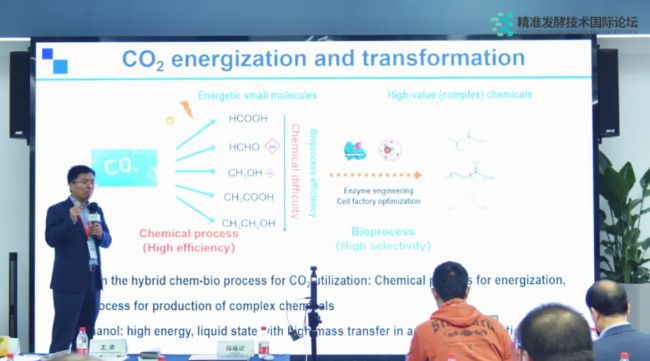

大連化物所研究員周雍進提出“兩階段發酵工藝”解決甲醇急性毒性問題,通過進一步優化產物合成效率。未來計劃結合間歇式攪拌反應器(STR)與新型冷卻系統,實現甲醇基生物制造的高效規模化生產,推動其在化工與燃料領域的替代應用。

昆士蘭大學博士后研究員James Heffernan基于企業合作案例,介紹了建立從實驗室到萬噸級示范工廠的全尺度系統生物學模型,結合AI大數據分析實現產物精準調控,重點布局高附加值生物基材料(如PHA聚合物)及低碳燃料生產。

國藥醫工總院研究員奕棟闡述了利用人工智能(AI)作為橋梁彌合“數據理解”與“生命創造”的鴻溝,推動生物制造向智能化、一體化發展。同時利用自動化平臺加速候選藥物的發現與工藝放大,最終形成從實驗室到工業生產的“智能生物鑄造(Biofoundary)”生態體系,賦能精準醫療與綠色制造。

南京師范大學副教授郭東升以裂殖壺菌產脂質化學品為例,介紹了通過合成生物學技術,利用微生物高產DHA和EPA,攻克發酵放大、分離提取等難題,實現低成本規模化生產。成果目前已應用于嬰幼兒奶粉、寵物飼料及水產養殖,未來結合AI與流體力學優化代謝通路,推動脂質化學品在醫療、食品領域的多元化發展。

沃特世制藥市場高級經理宋玉玲介紹了過程分析技術(PAT)通過將傳感器、在線分析儀器(如液相色譜)的數據傳輸至反應器建立自動化工作流,通過生物工藝全鏈條的實時數據采集、分析、決策,實現有效的生物工藝控制,為生物工藝優化、產品質量控制提供了實時有效的數據支持。

環球基因董事總經理楊適旭通過一段精彩的回顧描述了一條通過精準發酵進行創新的溶栓藥物研發的過程。他表示目前中國溶栓藥物市場仍依賴傳統尿激酶生產,面臨政策壓力與技術升級需求。同時需突破醫保支付、醫院采購壁壘,并借助人工智能+自動化設備和CRO/CDMO平臺加速臨床轉化,以應對老齡化社會需求。

圓桌討論,碰撞思維火花

在“精準發酵在食品領域的實踐與未來發展”圓桌討論中,華南理工大學教授林影、中國肉類食品綜合研究中心首席科學家王守偉、昌進生物董事長駱濱、慕恩生物董事長蔣先芝圍繞技術、市場、落地、產業化的挑戰與機遇進行了精彩的討論,嘉賓們對AI在精準發酵、替代蛋白領域的結合充滿期待,對于未來5年內消費者可以購買到品種豐富、美味的替代蛋白食品的可能保持高度樂觀。

在“數據驅動下的生物制造如何實現真正的智能化”圓桌討論中,鈦資本董事總經理方昕、中科院分子植物科學卓越創新中心研究員王勇、中國醫藥工業研究總院研究員奕棟、沃特世市場總監蔡麒、東陽光生化制藥智能制造小組組長魏鑫燏圍繞AI在生物制造中的核心應用展開,重點探討了數據驅動的新藥研發、工藝優化及生產智能化轉型。討論聚焦AI算法與硬件協同、經驗與數據混合決策機制,以及跨領域數據標準化難題。嘉賓們對智能化的未來進行了大膽預測,包括自動迭代工藝優化系統、細胞內外雙向交互媒介系統的突破等,嘉賓們對真正智能化的生物制造充滿期待。

圓滿落幕,期待未來

在論壇閉幕式,迪必爾生物總經理李雪良首先感謝所有嘉賓兩天精彩的分享,隨后以《Building a data-driven bioindustry: Is Your Data AI-ready?》為題,做閉幕總結發言。

他表示生物制造領域的AI應用依賴高質量數據,解決跨廠商設備數據格式不統一、參數命名混亂等問題是重中之重。他強調數據標準化是AI訓練的基礎,他呼吁通過建立統一平臺減少人工干預,產業鏈合作推動行業標準落地。

隨后李雪良博士簡要介紹了目前團隊在智能化生產實踐上的突破。迪必爾團隊在D2MS數據和設備管理系統中已實現了用戶關注的參數自動化采集(支持批量配置)、實驗全流程記錄(含操作變更溯源)及實時監控報警推送(多渠道)。系統基于關系型數據庫構建,支持機器學習模型直接調用結構化數據,顯著提升分析效率。

展望未來,團隊將通過構建工藝輔助AI助手(小迪AI助手),實現簡單問題自動響應與復雜問題分診。同時探索AI驅動的實時決策系統,結合報警推送與數據分析功能,推動生物制造從“經驗驅動”向“智能預測和執行”轉型。

2025第二屆精準發酵技術國際論壇至此順利閉幕,本屆論壇為精準發酵領域搭建了全球化的技術交流平臺。當下的精準發酵領域正因數據的大量產生以及AI技術的爆發迎來深刻變革,食品、醫藥、材料等行業的產業格局正在被重塑,一個以數據為基礎的開放協同的生物產業創新生態正在形成。讓我們攜手共進,推動數據驅動的精準發酵工藝走上新的臺階,建立新的里程碑!

- 上海溪拓亮相首屆上海復雜體系超快動力學會議

- 2025BPD第八屆生物藥工藝發展大會抗體日程首次公布

- 勤翔IVScope 8000Pro小動物活體成像系統閃耀三展會

- 第五屆多組學科研與臨床應用大會五一福利大放送

- ATMP 2025第九屆先進療法創新峰會通知

- NGDx2025第十屆先進診斷技術開發與應用論壇通知

- CBPT2025第13屆生物制藥分離純化技術創新論壇通知

- 第45屆西部國際醫療器械展覽會通知

- 易科泰應邀參加第十屆全國生態毒理學大會

- 世平搖床亮相第六屆BIONNOVA生物醫藥創新者論壇

- 百林科亮相CBioPC并發布《抗體生物工藝及應用實例》

- 艾貝泰攜生物反應器等亮相第二十四屆生物制品大會

- 2025BPD第八屆生物藥工藝發展大會內容亮點公開

- 洛科儀器誠摯邀您參加2025環境分析研討會

- 安捷倫在AACR 2025展示開創性解決方案與合作成果

- 百林科亮相CBioPC并發布《抗體生物工藝及應用實例》

- 農工黨中央調研組蒞臨迪必爾生物開展專題調研

- 霍爾斯攜切向流超濾系統亮相第三屆SBC合成生物學展

- 2025第15屆上海國際生物發酵展通知

- 2025第四屆發酵產業高峰論壇通知

- 2025發酵工業生產工藝與裝備技術提升培訓班通知

- 霍爾斯廚余資源化利用項目順利完成,助力土壤改良

- 第二屆精準發酵技術論壇回顧:解鎖智能生物新紀元

- 數據驅動精準發酵,第二屆精準發酵技術論壇成功舉辦

- 2025第二屆精準發酵技術國際論壇日程公開

- Ark Biotech首席技術官將出席第二屆精準發酵論壇

- 迪必爾聯合舉辦第二屆精準發酵技術國際論壇邀請

- 迪必爾斬獲合成生物制造創新創業大賽最佳新銳獎

- 霍爾斯參加2024未來微藻生物制造創新研討會

- 迪必爾第二期發酵工藝優化與過程控制培訓班圓滿結束