納米材料促進植物/微藻光合作用機制研究

納米材料促進植物/微藻光合作用機制研究

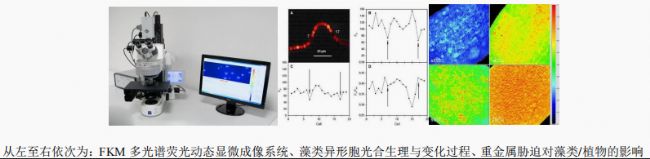

-FluoTron多功能高光譜成像技術、葉綠素熒光技術

-FluoTron多功能高光譜成像技術、葉綠素熒光技術

隨著全球能源危機與氣候變化的雙重挑戰加劇,開發高效、可持續的碳中和技術成為科學界的核心議題之一。微藻(如小球藻)因其卓越的光合固碳能力、快速生物質積累特性及高附加值產物合成潛力,被視為生物能源開發與工業碳捕獲的理想載體。然而,傳統微藻培養體系受限于光合作用效率的天然瓶頸——包括光能吸收范圍狹窄、光系統II(PSII)電子傳遞速率不足,以及卡爾文循環中Rubisco酶固碳活性低下等問題,導致其規模化應用面臨經濟性與產能的雙重制約。

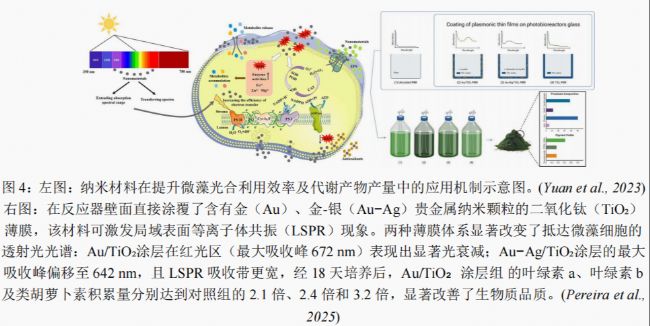

近年來,納米材料憑借其獨特的光物理化學性質,可精準調控光合作用的關鍵步驟:通過拓寬光吸收光譜范圍增強光捕獲效率,通過介導電子傳遞鏈降低光系統間的能量損耗,通過仿生礦化策略優化CO₂傳遞與固定路徑。例如,石墨烯量子點(GQDs)可通過π-π共軛結構與PSII反應中心色素分子耦合,加速光生電荷分離;金屬氧化物納米顆粒(如TiO₂、CeO₂)則可通過表面氧空位調控活性氧(ROS)平衡,緩解光抑制效應。

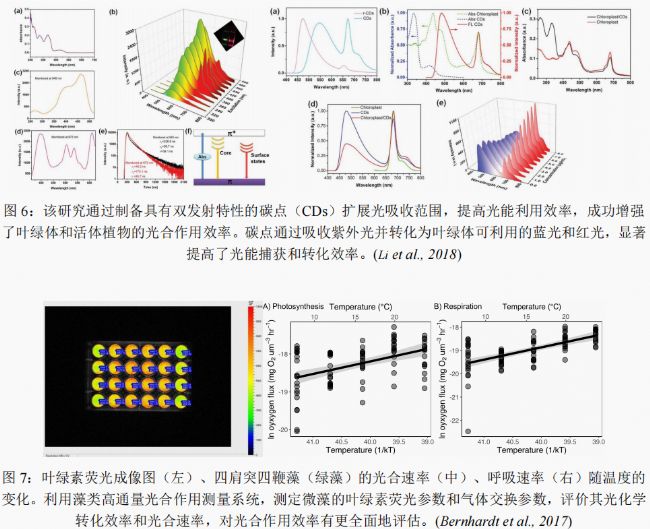

光作為藻類利用能量的主要形式,是影響微藻生長的最重要因素之一。 光能通過光合系統中的光合色素(包括葉綠素、類胡蘿卜素和藻膽蛋白)被吸收與傳遞。然而,這些色素對白光的吸收范圍最多僅覆蓋10%。作為主要光合色素,葉綠素a和b僅對藍光(450–480 nm)和紅光(605–700 nm)具有雙重吸收峰,為了太陽能利用率最大化,開發高性能光轉換材料以提高紅藍光吸收效率,或利用其他波長的光線促進生長,可能成為可行策略。本綜述總結了納米材料通過提高光合利用效率和去除活性氧的潛力來增強微藻生長,包括增加藍光和紅光的吸收、近紅外光的光譜轉化、紫外光的光譜轉化等來增強光能利用效率。

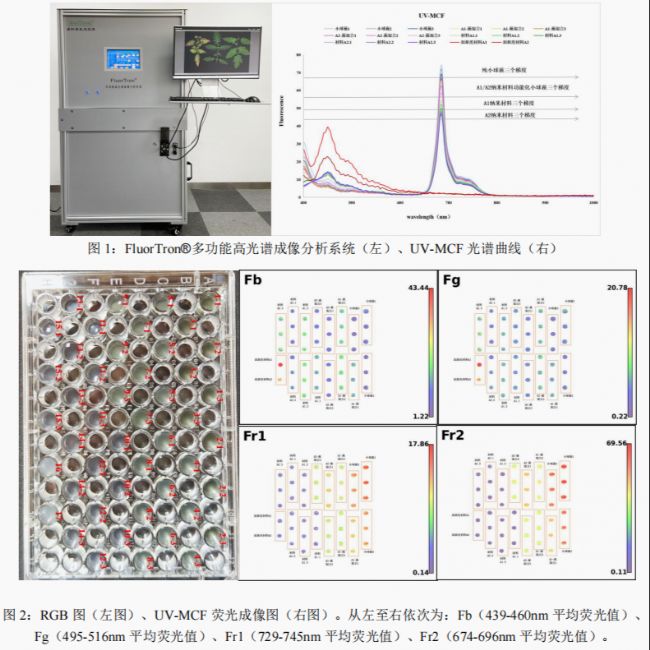

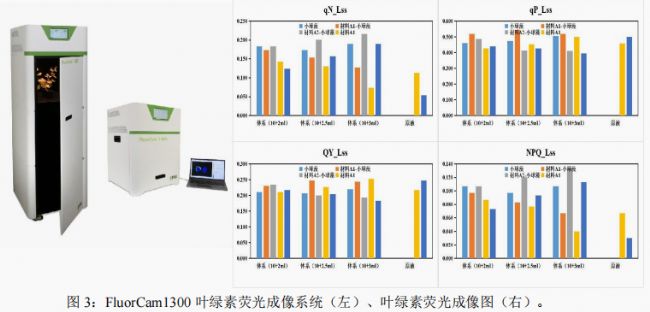

根據以上實驗研究表明,高光譜技術、葉綠素熒光技術能夠全面評估植物/微藻的光能利用效率、光合作用效率等,同時可以實現對納米材料的光學性質檢測,另外高光譜技術還可高通量篩選發射光譜與葉綠體吸收光譜相匹配的納米材料,為納米技術在農業領域、生物質能源領域的應用提供了強有力的工具。

Fluortron多功能高光譜成像系統具有多激發光葉綠素熒光高光譜成像分析、UV-MCF紫外光激發生物熒光高光譜成像分析、(反射光)高光譜成像分析等多重功能,同時具備非接觸、無損傷、實時性強、信息量豐富等特點,可對納米材料、微藻(小球藻)等進行全面的光譜解析。能夠實現微藻(如小球藻)濃度測量、材料的光學特征性質研究、反映材料對光合反應中心PSⅠ、PSⅡ的影響等目標,可結合葉綠素熒光技術,探索納米材料促進微藻(小球藻)光合作用機制。

其他藻類研究技術

藻類葉綠素熒光測量與監測

參考文獻:

[1]Yuan X ,Gao X ,Liu C , et al.Application of Nanomaterials in the Production of Biomolecules in Microalgae: A Review[J].Marine Drugs,2023,21(11):594-.

[2]Pereira F, Vicente A A, Vaz F, et al. Influence of plasmonic thin-film-coated photobioreactors on microalgal biomass composition[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2025.

[3]Li, W.; Wu, S.S.; Zhang, H.R.; Zhang, X.J.; Zhuang, J.L.; Hu, C.F.; Liu, Y.L. Enhanced biological photosynthetic efficiency using light-harvesting engineering with dual-emissive carbon dots.Adv. Funct. Mater.2018,28, 1804004.

[4]Bernhardt, J.R., Sunday, J.M., O’Connor, M.I., 2017. An empirical test of the temperature dependence of carrying capacity. bioRxiv, 210690.

標簽:

植物/微藻光合作用 藻類熒光

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com