北理工聯合牛津大學團隊綜述解讀:交叉頻率耦合和智能神經調節

近日,來自北理工葉建宏教授課題組和英國牛津大學團隊在中國科技期刊卓越行動計劃高起點新刊CYBORG AND BIONIC SYSTEMS上發表了一篇題為“Cross-Frequency Coupling and Intelligent Neuromodulation”的綜述,詳細論述了CFC動態分析技術的前沿與挑戰,重點討論了虛假耦合干擾、目標頻率節律推斷以及因果推論等問題。既往研究表明,CFC能反演認知/記憶任務、睡眠,以及帕金森病、癲癇和阿爾茨海默病等神經系統疾病的電生理機制,論文并強調了CFC在侵入性和非侵入性神經調節和康復中的廣泛應用。例如,其可作為病癥的生物標志物,優化治療與干預方案,實現閉環神經調控。

文章鏈接:

https://spj.science.org/doi/10.34133/cbsystems.0034

▍交叉頻率耦合的分類

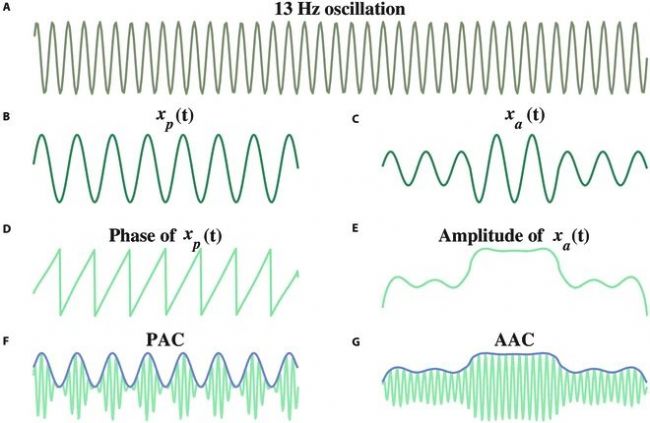

CFC具有多重表現形式,常見的包括相位-幅度耦合(Phase-Amplitude Coupling,PAC)、幅度-幅度耦合(Amplitude-Amplitude Coupling,AAC)、相位-頻率耦合(Phase-Frequency Coupling)和相位-相位耦合(Phase-Phase Coupling)等。PAC和AAC是兩種常見的CFC類型,二者均為低頻信號調制高頻信號幅度,其中PAC關注相位信息變化,而AAC側重于包絡動態。

▍交叉頻率耦合的分析方法

CFC是腦神經電交互作用的典型。低頻振蕩編碼時間信息,高頻振蕩反映節律性脈沖活動。傳統,常以線性方法實現CFC量化,隨著研究深入,CFC的動態波動本質越發關鍵,因此需要考慮時間相關的計算方法。

Aru等人指出計算CFC時可能存在偏差風險,并給出了評估CFC方法可靠性的建議,包括:(a)充分覆蓋載波的頻帶提取;(b)驗證振蕩的非線性對計算結果的影響;(c)計算瞬時相位/幅度調制的準確性;(d)保留輸入相關的非穩定性;(e)具備健康對照組或替代數據;(f)保持時間結構和瞬時耦合的一致性。

從腦電信號中獲取寬頻的相位和幅度調制是精準評估CFC的關鍵,傳統傅里葉變換可能導致諧波偽影和信息丟失,經驗模態分解(EMD)雖然能夠有效捕獲非線性非平穩特征,但其模態混疊與分裂現象會導致虛假耦合。因此,更先進的CFC分析技術陸續提出。

集成EMD的PAC通過迭代添加高斯白噪聲消除模態混疊,以保證相位/幅度給定成分的精細尺度,但會增加計算復雜度。掩模PAC的提出在計算效率上更具優勢,并解決了非線性和頻率特異性之間的平衡問題。變分相幅耦合算法,通過捕獲圍繞精準中心頻率不規則振蕩間的交叉頻率耦合估計耦合強度,避免了由于二元濾波器組或諧波引起的虛假耦合,解決了非線性分析中的模態混疊和噪聲采樣共性難點。

▍交叉頻率耦合在生理學和神經科學上的應用

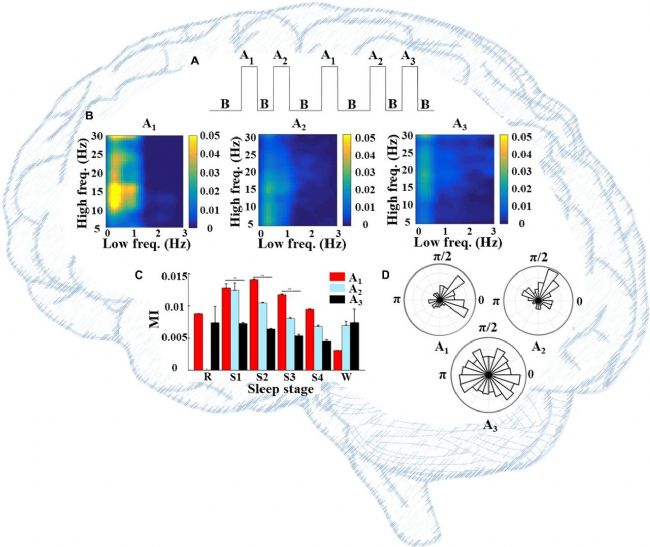

CFC為神經電網絡的局部和分布式信息處理提供了框架,協調了不同尺度的神經振蕩。觀察CFC的變化可推斷某些神經系統疾病的異常信息處理模式。過去研究指出,CFC耦合強度與計算需求呈正相關。例如,睡眠時,PAC調節腦電節律,產生不同的循環交替模式。A1子類型中,δ-α/低β耦合呈現高強度,可能反映睡眠結構調節和工作記憶的緊密聯結。而在A3中,δ相位和α/低β幅度間呈分散分布,表明其耦合程度較弱。

經顱磁刺激(TMS)作為誘導神經可塑性的一種手段,可用于實施配對聯合刺激(PAS)。近期研究指出,PAS可增強前額葉皮層的θ-γ PAC,表明PAC可能是神經可塑性的潛在指標。

此外,PAC可作為識別早期阿爾茨海默病(AD)的生物標志物。在AD早期階段,可能觀察到導致認知障礙的神經元功能障礙,其中海馬體與前額葉皮層間的θ-γ耦合減少。近期研究表明,經顱交流電刺激(tACS)可調節前額-枕區自上而下的控制和功能連接性(θ-γ耦合),從而提高工作記憶任務的表現。

▍癲癇和帕金森病的診斷和治療

高頻振蕩(HFOs)或可為癲癇病灶提供關鍵線索。盡管HFOs在癲癇發作區(SOZ)中的發生頻率高于其他腦區,但也可能由非癲癇相關的感覺皮層或運動皮層產生,引發手術指導難題。

許多研究指出,癲癇病灶內的HFOs受慢波相位調制,這些HFO振幅與低頻相位(θ/α)的耦合顯著高于其他腦區,該現象可能提供了定位病灶的線索。特別在額葉癲癇中,研究發現癲癇發作前期SOZ周圍也會出現顯著的δ-β/γ PAC。

帕金森病(PD)運動障礙與基底神經節β頻段的過度同步有關,多巴胺類藥物和電刺激可減弱β功率,且抑制程度與運動遲緩、僵直改善程度相關。相反,運動開始時基底神經節和丘腦中的γ振蕩強同步,支持了腦區間的通信機制。交叉頻率耦合反映了PD基底神經節的信息處理。例如,初級運動皮層(M1)和丘腦底核(STN)的β相位調制PD患者M1區域的寬頻γ波幅度,而STN的腦深部刺激能夠抑制該類皮層中的β-γ耦合。

CFC深入解析了神經精神疾病的復雜振蕩交互機制。我們可以通過識別生理/病理狀態導致的CFC模式,明確腦網絡連通動態,并發展強針對、強有效的干預技術。將CFC應用于人機融合和仿生系統,以及治療神經系統疾病領域的前景廣闊,但仍面臨著包括開發可靠的CFC測量技術,準確解碼電生理記錄,并將其轉化為腦機接口設備的控制信號等挑戰,以及克服腦刺激偽跡、實時部署和穩健算法控制等問題,為確保其安全、有效、可靠,這些轉化/應用需要經過嚴格的測試和驗證。

相關設備

SAGA 32+/64+128+便攜式腦電采集分析系統

便攜可穿戴

單模塊僅重700g,肩帶和放大器支架協同實現可穿戴。

高質量數據

純直流放大器,硬件不做濾波,可獲得高質量的原始數據。

適配多種電極

凝膠電極、環形凝膠電極、水電極以及獨特的環耳電極可選。

主動屏蔽抗干擾

主動屏蔽電纜結合重力感應技術,規避了工頻和運動干擾。

24小時不間斷測試

系統支持電池供電模式,電池更換過程中測試不中斷。

多種生理傳感器接入

腦電、高密度肌電、心電、眼電、加速度等生理數據同步測量。

便攜式腦電采集分析系統

如需了解更多產品詳情,歡迎留言或致電010-64696177。

更多產品及解決方案

請掃描下方二維碼

請掃描下方二維碼

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com