前扣帶皮層背側紋狀體環路介導疼痛失眠共患發生機制詳解

慢性疼痛與睡眠障礙高度共患, 失眠不僅加劇疼痛,還損害記憶、增加患抑郁癥的風險。背內側紋狀體(DMS)作為基底神經節的輸入,在睡眠-覺醒調節中起關鍵作用。DMS表達多巴胺D1型受體的中型棘突神經元(D1-MSN)促進覺醒,表達多巴胺D2型受體的中型棘突神經元(D2-MSN)促進睡眠。前扣帶皮層(ACC)錐體神經元(PNs)是調控疼痛的關鍵神經元,也是DMS的主要輸入,但ACC-DMS環路是否參與慢性疼痛相關的失眠尚未知。

2024年2月13日復旦大學黃志力團隊在Neuron雜志上發表文章揭示了慢性疼痛增強ACC-DMS環路D1-MSN神經元突觸可塑性介導失眠的發生。

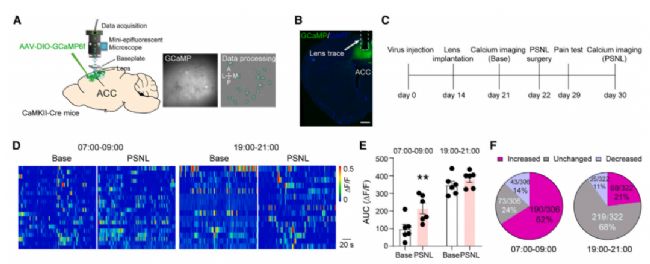

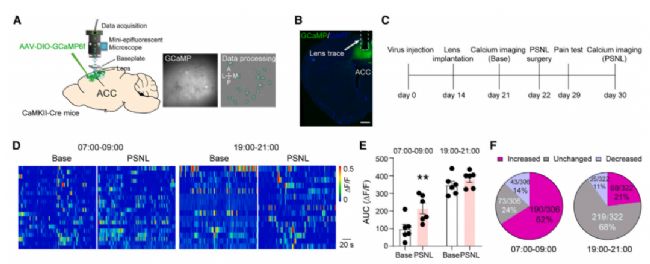

1、ACC- PNs在慢性疼痛-失眠共患模型中選擇性激活

研究人員利用部分坐骨神經結扎(PSNL)疼痛小鼠模型模擬疼痛和失眠的共患。通過光纖鈣成像技術記錄晝夜節律時間ZT0–ZT2(上午7點到9點,為PSNL模型小鼠失眠階段)和ZT12–ZT14(晚上7點到9點,為PSNL模型小鼠和正常小鼠覺醒階段)ACC- PNs活性,結果發現PSNL模型小鼠在失眠階段ACC- PNs活性增強,在覺醒階段無變化。電生理實驗也證明PSNL模型小鼠在失眠階段ACC- PNs微小興奮性突觸后電流增強。單獨使用催眠藥(安定)或鎮痛藥(嗎啡)均不影響PSNL模型小鼠失眠階段ACC- PNs活性變化,但在使用聯合催眠和鎮痛的藥物可顯著降低失眠階段ACC- PNs活性。

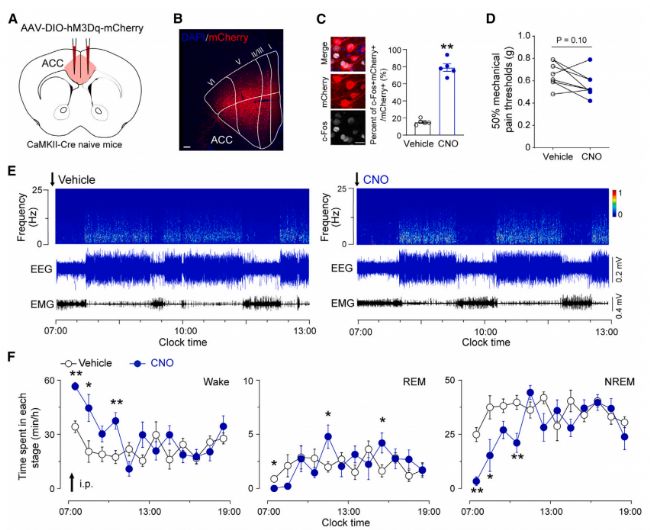

為進一步證實ACC-PNs活性在慢性疼痛誘發失眠中的重要性,他們通過病毒載體工具特異性誘導ACC腦區興奮性神經元死亡后,可阻斷慢性疼痛誘發失眠的發生。慢性激活正常小鼠ACC- PNs后可增加覺醒時間,減少非快速眼動睡眠時間,表現出睡眠障礙。

圖1:PSNL模型小鼠在失眠階段ACC- PNs活性增強

2、ACC→DMS環路調控慢性疼痛誘發的失眠

光激活正常小鼠ACC→DMS環路后并不影響痛覺,但可顯著促進覺醒,減少睡眠。紋狀體區域可分為背側紋狀體和腹側紋狀體(包含伏隔核等), 前扣帶皮層投射到伏隔核的環路參與疼痛的發生,但在光激活該環路并不影響睡眠。慢性抑制PSNL模型小鼠ACC→DMS環路后可緩解疼痛,并能改善睡眠障礙,促進睡眠。

圖

圖

2、慢性激活正常小鼠ACC- PNs后可增加覺醒時間

3、DMS D1-MSN神經元調控慢性疼痛誘發的失眠

考慮到DMS腦區主要存在D1-MSN和D2-MSN神經元,研究人員利用電生理實驗發現PSNL模型小鼠DMS D1-MSN神經元內在興奮性增強,D2-MSN神經元并不存在這種變化。進一步分析發現D1-MSN神經元自發性和微小興奮性突觸后電流均增強,表明慢性疼痛促進D1-MSN神經元突觸前釋放谷氨酸。PSNL模型損傷后1周DMS D1-MSN神經元長時程增強作用增強,D2-MSN神經元長時程增強作用減弱,這種突觸可塑性增強作用并不發生在損傷早期(損傷后第3天)。慢性抑制PSNL模型小鼠D1-MSN神經元活性后盡管不影響疼痛,但可顯著減少ZT0–ZT2覺醒時間,促進睡眠,表明DMS D1-MSN神經元調控慢性疼痛誘發的失眠。

圖3:DMS D1-MSN神經元調控慢性疼痛誘發的失眠

總結

本文發現慢性疼痛誘發的失眠階段ACC-PNs活性增強,進而增強其下游DMS D1-MSN神經元突觸可塑性,慢性抑制ACC-PNs活性或DMS D1-MSN神經元活性均可緩解睡眠障礙。

標簽:

D1-MSN神經元突觸

失眠

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com