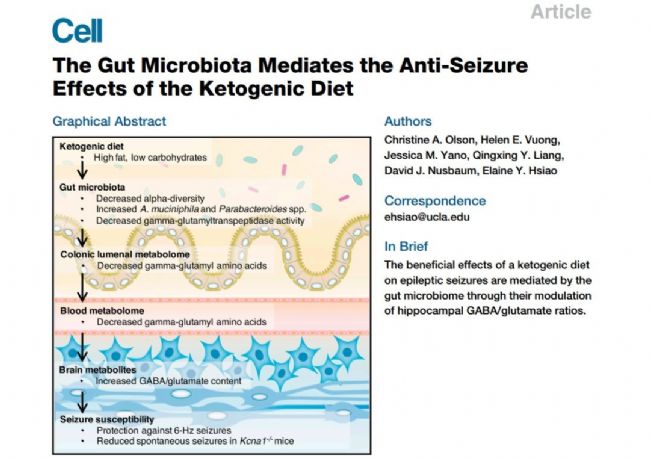

Cell文獻分享:代謝組學腸道微生物群介導生酮飲食的抗癲癇作用

近年來,國內外研究腸道菌群代謝的學者越來越多,而且腸菌研究相關的文章也經常出現在高級別的期刊雜志上,因此腸道菌群代謝目前就像是上海七月的天氣,熱度一直居高不下,而且還有望繼續攀升!那么借著這個熱度,小趣給大家分享一篇腸菌代謝相關的文章。代謝組學分享文獻題名:The Gut Microbiota Mediates the Anti-Seizure Effects of the Ketogenic Diet,IF=31.398。

1 研究背景

癲癇(Epilepsy)是大腦功能障礙的一種慢性疾病。代謝組學文獻分享,生酮飲食(Ketogenic-Diet,簡稱KD)是一個脂肪高比例、碳水化合物低比例,蛋白質和其他營養素合適的配方飲食,是治療難治性癲癇的有效方法,臨床上已應用于自閉癥譜系障礙、阿爾茨海默病、代謝綜合征和癌癥等其他疾病,但由于實施困難、飲食依從性和副作用,KD治療的使用率仍然很低。許多研究已經提出酮體、γ-氨基丁酸(GABA)調節和線粒體缺陷在調節KD的神經效應方面的作用,但KD如何對大腦活動和行為產生有益影響仍不清楚。

代謝組學文獻分享,腸道微生物群是飲食與宿主生理之間的重要中介,腸道微生物群調節宿主體內的一些代謝和神經通路,這些通路可能與KD介導的癲癇保護有關,基于將腸道微生物群與宿主對飲食、新陳代謝、神經活動和行為的反應聯系起來的最新研究,作者先假設腸道微生物群會影響KD的抗癲癇作用,并以此研究來驗證。

2 研究結果

1. 生酮飲食改變腸道微生物群

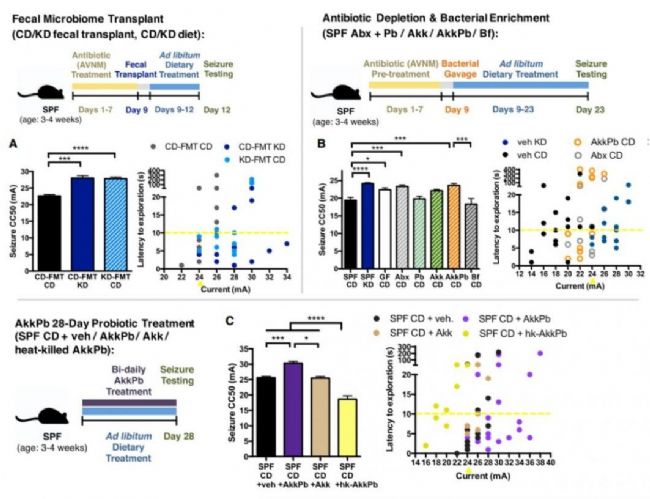

為了驗證微生物群是否在KD介導的癲癇發作保護中發揮作用,先利用6-Hz誘導難治性癲癇發作模型,已有研究顯示,KD可以增加6-Hz癲癇發作閾值(CC50),表明KD可防止6-Hz癲癇發作。

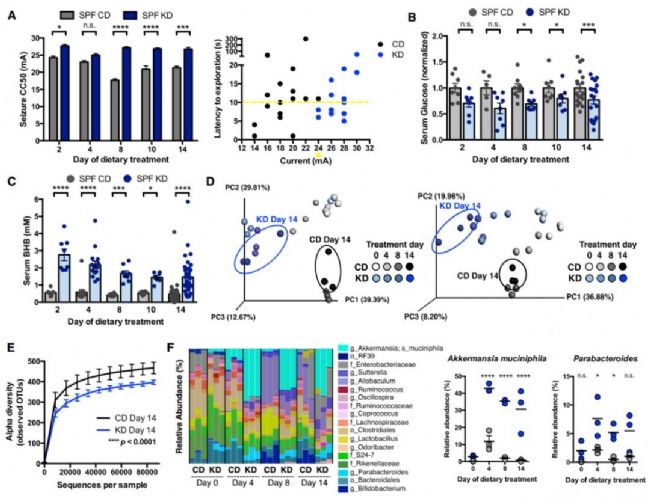

給SPF級小鼠喂食KD(脂肪:蛋白質=6:1),以及SPF級小鼠喂食CD(維生素和礦物質匹配的對照飲食)。結果發現,與CD組相比,喂食KD的小鼠在6-Hz刺激下癲癇發作閾值升高(圖1A),血糖降低(圖1B),血清b-羥基丁酸鹽(BHB)升高(圖1C)。除了提高癲癇發作閾值外,KD還通過飲食后改變腸道微生物群的組成(圖1D)。

代謝組學文獻分享,且在每個時間點都觀察到alpha多樣性的減少(圖1E),這表明KD導致了特定細菌類群的損失。從4天到14天,KD使Akkermansia muciniphila的相對豐度從2.8%±0.4%增加到36.3%±2.8%(平均值±SEM)(圖1F),在KD喂養的小鼠中,Parabacteroides(副擬桿菌),Sutterella(薩特氏菌)和Erysipelotrichaceae(丹毒絲菌)也顯著增加,而在CD喂養的小鼠中,Allobaculum(別樣棒菌),Bifidobacterium(雙歧桿菌)和Desulfovibrio(脫硫弧菌)增加(圖1F)。這些結果表明,腸道微生物群的組成在KD的作用下發生了迅速而顯著的改變。

圖1. 生酮飲食改變腸道微生物群并防止6-Hz精神運動性癲癇發作

2. 腸道微生物群對于KD的抗癲癇作用是必要和充分的

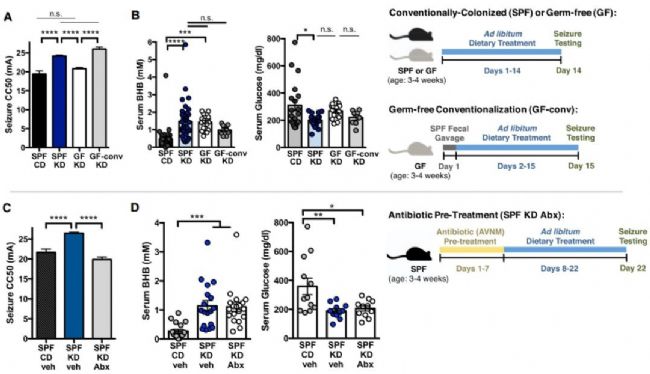

為了確定腸道微生物群是否對KD的抗癲癇作用是必要的,作者檢測了無菌(GF)小鼠和用抗生素(Abx)處理的小鼠6-Hz癲癇發作閾值。與CD對照組相比,喂食KD 14天的SPF小鼠癲癇發作閾值增加,微生物群發生改變(圖1)。代謝組學文獻分享,KD的這些保護作用在GF小鼠(圖2A)和經過Abx處理的SPF小鼠(圖2C)中被消除,表明腸道微生物群是KD介導的癲癇發作保護增加所必需的,且微生物對抗癲癇發作的影響與血清BHB或葡萄糖水平的變化無關(圖2B和2D)。這些數據表明在6-Hz癲癇模型中,KD的抗癲癇作用需要腸道微生物群,進一步表明腸道微生物通過不涉及BHB水平改變的機制調節癲癇的易感性。

圖2. 微生物群對于生酮飲食的抗癲癇作用是必需的

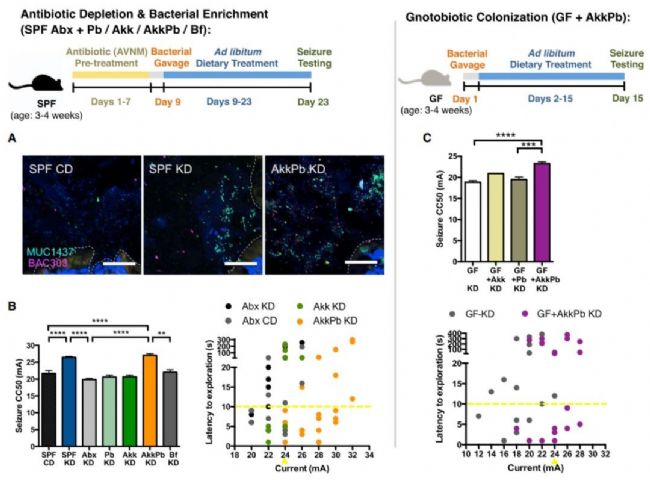

通過第1部分的研究結果,作者將A.muciniphila和Parabacteroides選為KD富集程度最高的類群,且用來自A.muciniphila和Parabacteroides處理的小鼠的結腸切片也顯示A.muciniphila探針MUC1437和Parabacteroides探針BAC303的雜交增加(圖3A)。

代謝組學文獻分享,為了確定特定細菌分類群是否介導響應KD的癲癇發作保護,用這兩種KD相關細菌定植Abx處理的SPF小鼠,喂食KD,然后測試6-Hz癲癇發作,確定選擇性富集KD相關腸道細菌的小鼠癲癇易感性。單獨用KD治療使SPF CD小鼠的癲癇發作閾值從19.4±0.8 mA增加24.5%,而KD喂養小鼠的Abx處理可防止這種抗癲癇發作(圖3B)。

共同施用A.muciniphila和Parabacteroides恢復了喂食KD的Abx處理小鼠的癲癇發作保護(圖3B),而單獨富集A.muciniphila或Parabacteroides后癲癇發作閾值沒有顯著增加(圖3B),表明兩種分類群都是調節飲食抗癲癇作用所必需的。代謝組學文獻分享,此外,與Parabacteroides單獨定植或A.muciniphila單獨定植小鼠相比,A.muciniphila和Parabacteroides的共定植促進了KD的癲癇發作保護(圖3C)。總體而言,這些研究結果表明,A.muciniphila和Parabacteroides對KD的響應增加并在6-Hz癲癇發作模型中介導其保護作用。

圖3. KD相關細菌充分調節生酮飲食的抗癲癇作用

3. 腸道微生物群給予小鼠癲癇發作保護

為了確定與KD相關的腸道微生物是否也對喂食CD的小鼠具有抗癲癇作用,Abx處理后的小鼠分別移植SPF級小鼠的CD和KD菌群,喂食CD,并在4天的飲食治療后測試它們對6-Hz癲癇發作的敏感性。代謝組學文獻分享,與移植了相同CD微生物群并喂食CD的小鼠相比,移植了CD微生物群并喂食KD顯示的小鼠增加了癲癇發作閾值(圖4A)。同時,與移植CD微生物群的對照相比,KD微生物群的移植提高了喂食CD的小鼠的癲癇發作閾值,表明即使在喂食CD的小鼠中,KD微生物群也對癲癇發作有保護作用。與僅用Parabacteroides、A.muciniphila或B.longum單獨定植的對照相比,在喂食CD的Abx處理的小鼠中同時給予A.muciniphila和Parabacteroides后,觀察到類似的抗癲癇作用(圖4B)。

然而,在圖4B顯示,與SPF CD對照組相比,單獨使用Abx處理的SPF CD小鼠和GF CD小鼠癲癇發作閾值的增加,這使得前面對結果的解釋有些嫌疑。為了澄清這種不確定性,作者使用細菌治療方法來研究用A.muciniphila和Parabacteroides進行的外源性治療是否在喂食CD的小鼠中具有抗癲癇作用。代謝組學文獻分享,SPF CD小鼠每天用109CFU A.muciniphila和Parabacteroides灌胃2次,共28天 (Figure 4C)。同樣發現這種癲癇保護在單獨使用A.muciniphila的小鼠身上沒有觀察到,這表明,癲癇保護需要同時使用A.muciniphila和Parabacteroides(圖4C)。

此外,與載體處理的對照相比,用熱滅活細菌處理降低了癲癇發作閾值,表明活細菌是賦予抗癲癇作用所必需的,提示活菌是產生抗癲癇作用所必需的,細菌細胞表面和/或細胞內因子的釋放促進了對6-Hz癲癇的敏感性。總之,這些說明了KD微生物群的糞菌移植和KD相關分類群A.muciniphila和Parabacteroides的細菌處理賦予了喂食CD的小鼠中6-Hz癲癇發作的保護作用。

圖4. KD相關細菌能充分保護控制飲食的小鼠癲癇發作保護

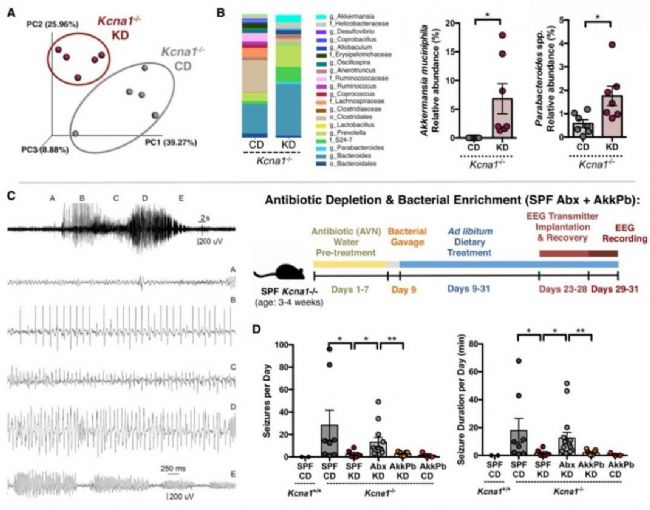

4. KD相關細菌減少Kcna1 - / -小鼠的強直陣攣性癲癇發作

癲癇是一種異質性疾病,具有多種臨床表現。為了確定我們的6-Hz模型的發現是否也適用于不同的癲癇發作類型和病因,作者進一步測試了Kcna1-/-小鼠顳葉癲癇和癲癇猝死(SUDEP)模型中微生物群在調節全身強直陣攣性癲癇發作中的作用。Kcna1-/-小鼠會發生嚴重的自發性復發性癲癇,據報道該發病率可由KD降低54%。代謝組學文獻分享,SPF級小鼠Kcna1- /- 經Abx或對照處理1周,灌胃藥物為載體對照或A.muciniphila和Parabacteroides,飼喂KD或CD 3周。用EEG記錄3天以上的癲癇發作頻率和持續時間,并根據特征癲癇樣峰型進行電圖鑒別(圖5C)。

與6-Hz癲癇發作模型(圖1F)的發現一致,KD顯著增加Kcna1- / - 小鼠中的A.muciniphila和Parabacteroides(圖5A和5B)。與CD喂養的Kcna1- / -對照組相比,KD喂養的Kcna1- / - 小鼠癲癇發作發生率和持續時間均有所下降(圖5D)。與媒介物處理的KD喂養的Kcna1- / - 對照相比,用Abx預處理的Kcna1- / - 小鼠癲癇發作頻率和總癲癇發作持續時間顯著增加。此外,Abx處理的Kcna1- /- 小鼠與A.muciniphila和Parabacteroides的定植將癲癇發作頻率和癲癇發作的總持續時間降低至載體處理的對照中所見的水平(圖5D)。這些發現證實了腸道微生物群在不同癲癇類型和小鼠模型中介導KD的抗癲癇作用的觀點。

圖5. 與KD相關的細菌在生酮飲食的作用下對強直陣攣性癲癇發作起到保護作用

5. 微生物群調節腸道,血清和腦代謝物

基于腸道微生物群在調節KD對癲癇發作影響中的作用,作者假設微生物飲食代謝調節影響癲癇發作易感性的次級代謝產物。代謝組學文獻分享,利用代謝組學分析方法,在喂食CD的SPF級小鼠、喂食KD的SPF級小鼠、喂食KD的Abx處理的SPF小鼠和喂食KD的A.muciniphila和Parabacteroides富集的小鼠的結腸腔內容物和血清中,鑒定了候選的微生物依賴分子(圖6A)。結腸內容物和血清中的代謝組學特征可區分癲癇發作保護組與癲癇發作敏感組,結腸管腔代謝物的預測準確率為94%,血清代謝物的預測準確率為87.5%(圖6B)。

此外,與癲癇易感組相比,我們觀察到癲癇保護組結腸內容物(圖6C)和血清(圖6D)中生酮γ-谷氨酰化氨基酸-γ-谷氨酰(GG)-亮氨酸,GG-賴氨酸,GG-蘇氨酸,GG-色氨酸和GG-酪氨酸亞群的廣泛減少。這些發現表明,腸道微生物群調節腸道和全身代謝組學對KD的反應,并進一步顯示KD誘導的癲癇發作保護與生酮GG-氨基酸水平的微生物群依賴性改變之間的關系。

大腦依賴于必需氨基酸的主動輸入來促進神經遞質的生物合成,因此,對外周氨基酸生物利用度的波動很敏感。基于前面的數據顯示血清生酮氨基酸的飲食和微生物群依賴性改變,氨基酸輸入和腦GABA水平之間的聯系,以及GABA有助于KD抗癲癇作用的主流理論,接下來作者檢測了海馬內GABA和谷氨酸的含量。代謝組學文獻分享,分析了癲癇發作保護小鼠和癲癇發作易感小鼠的海馬組織代謝物(圖6E)。與CD喂養的對照組相比,KD喂養的SPF級小鼠的海馬GABA/谷氨酸比率顯著增加(圖6F)。

在喂食KD的Abx處理的小鼠中消除了這些增加,并且在富集A.muciniphila和Parabacteroides后恢復。谷氨酰胺(谷氨酸和GABA的前體)的海馬水平可見類似的變化。總體而言,這些結果揭示了小鼠中海馬GABA和谷氨酸水平的飲食和微生物群依賴性調節。

圖6. 外周γ-谷氨酰氨基酸的減少和海馬GABA /谷氨酸比率的增加與飲食和微生物群依賴性癲癇發作的保護有關

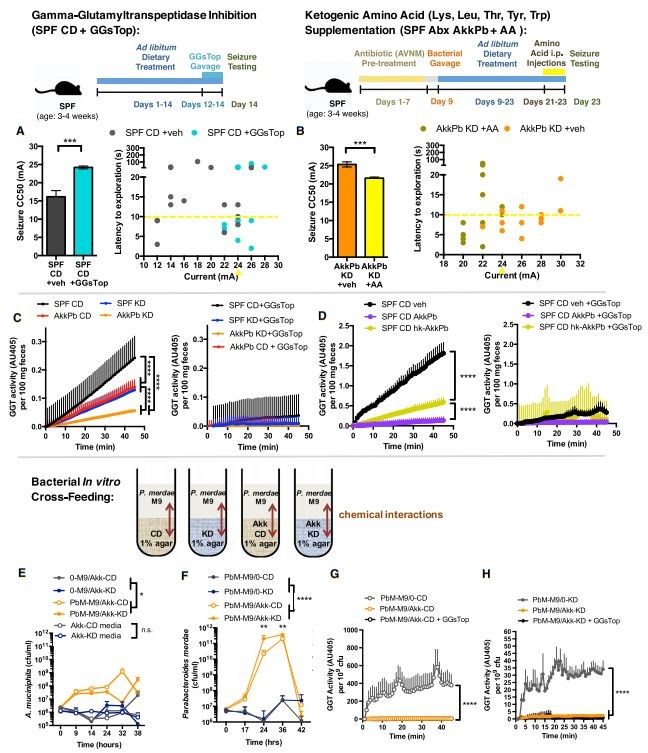

6. 細菌γ-谷氨酰胺化影響癲癇易感性

為了確定氨基酸的γ-谷氨酰化是否影響癲癇發作易感性,作者用GGsTop(一種γ-谷氨酰轉肽酶(GGT)的選擇性不可逆抑制劑)強飼SPF CD小鼠3天。用GGsTop處理的SPF CD小鼠表現出6-Hz癲癇發作閾值增加至SPF KD小鼠中所見的水平(圖7A),表明γ-谷氨酰化的外周抑制和GG-氨基酸的限制促進癲癇發作保護。

為了確定對KD微生物群的抗癲癇作用是否需要限制氨基酸而不是谷胱甘肽的分解代謝,作者用生酮氨基酸亮氨酸、賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸和酪氨酸補充給KD喂養的富含A.muciniphila和Parabacteroides的小鼠,然后測試了6-Hz癲癇發作。結果發現提高生酮氨基酸的全身水平使癲癇發作閾值降低至載體處理的SPF CD對照中所見的水平(圖7B),這表明限制外周生酮氨基酸對于介導癲癇發作抗性的微生物群和KD依賴性增加是必需的。代謝組學文獻分享,為了深入了解KD和A.muciniphila與Parabacteroides之間的相互作用是否在體內抑制細菌γ-谷氨酰化,研究人員測量了喂食CD或KD或A.muciniphila和Parabacteroides的SPF小鼠糞便中GGT的活性。發現喂食KD后,與CD對照組相比,糞便GGT活性降低(圖7C)。

在CD喂養的小鼠中富集A.muciniphila和Parabacteroides后,觀察到糞便GGT活性出現類似降低。此外,富集A.muciniphila和Parabacteroides并用KD喂養進一步降低了糞便GGT活性。若將所有糞便樣本暴露在GGT抑制劑GGsTop下則可以消除檢測到的信號,這也反應了GGT的活性。代謝組學文獻分享,與此一致,相對于媒介物處理的對照和用熱滅活細菌處理的小鼠,用A.muciniphila和Parabacteroides處理CD喂養的SPF小鼠降低了糞便GGT活性(圖7D)。

總之,這些數據表明用A.muciniphila和Parabacteroides進行富集或外源處理降低了糞便GGT活性,這可以解釋在癲癇發作保護的小鼠中觀察到的結腸和血清中GG氨基酸水平的降低。當將A.muciniphila包埋在含有CD或KD的瓊脂中,并且將P.merdae覆蓋在瓊脂上的M9基本培養基中時,兩種細菌都表現出增強的生長(圖7E和7F),表明A.muciniphila釋放可溶性因子促進P.merdae生長,反過來,P.merdae增強A.muciniphila的生長。且P.merdae表現出較高的GGT活性,但在CD或KD瓊脂中加入A.muciniphila可消除該活性(圖7G和7H),這與KD細菌在體內富集后糞便GGT活性和GG氨基酸水平的降低相一致。

總體而言,該研究的結果顯示,KD改變腸道微生物群,促進選擇的微生物相互作用,降低細菌γ-谷氨酰胺化活性,減少外周GG-氨基酸,提高大量海馬GABA/谷氨酸比率,并防止癲癇發作。

圖7. 生酮飲食和細菌交叉喂養降低-谷氨酰胺轉肽酶活性,GGT抑制足以提供癲癇保護

3 結論

本研究證明了KD改變了兩種癲癇小鼠模型的腸道微生物群,而微生物群的變化對于提供癲癇保護是必要和充分的。代謝組學文獻分享,在野生型和Kcna1-/-小鼠中,通過高劑量抗生素處理減少微生物群可提高小鼠對癲癇的易感性和KD反應的發生率。通過腸道細菌的再定植可以消除抗生素處理的這些影響,這表明抗生素使用與人類癲癇發作之間的聯系可能是由微生物群介導的。

我們的數據表明KD和微生物對GGT氨基酸的限制對癲癇發作的保護很重要,這與之前的研究一致,即GGT活性與癲癇發作嚴重程度的改變有關。雖然本文通過微生物和代謝研究解釋了腸道微生物群如何影響癲癇發作的機制,但還需要進一步研究KD和KD相關微生物群抗癲癇作用的確切神經機制。

總之,本研究揭示了腸道微生物群在介導和賦予難治性癲癇小鼠模型癲癇發作保護中的新作用。雖然這一結果為今后研究人體癲癇腸道微生物群提供了依據,但還需要進行更多的研究,以確定基于微生物的治療方法能否安全有效地應用于臨床,改善癲癇發作的嚴重程度和發病率。