MicroFab | 噴墨打印技術在表面增強拉曼分析中的應用

在生物傳感領域,噴墨打印代表一種低成本圖案化的制備工藝,該技術可用于制備SERS基底。意大利都靈理工大學Novara教授課題組曾利用Jetlab®4 xl壓電噴墨打印系統,成功開發出高性能的表面增強拉曼基底,其對染料分子的檢測限可達皮摩級。利用位于顆粒之間的熱點區域獲得了巨大的拉曼增強效果(EARE>108)

介紹

表面增強拉曼技術是一種強大的分子檢測手段,由于分子吸附或靠近在貴金屬納米顆粒表面時,分子所產生的拉曼信號被放大,因而使該技術具有強大的定性分析能力。表面增強拉曼技術的增強機理可歸因于以下過程:(i)等離子基元受激發后產生局部表面等離子共振(LSP),因而位于金屬顆粒邊緣(拉曼熱點區域)的電磁場(EM)產生共振增強,(ii)電荷轉移機理(CT),即電子可以從受激發的金屬態轉移到目標分子內的振動能級中,從而實現化學增強。通常情況下,EM增強比CT機制更有效,正是由于兩種機理共存因而能夠實現單分子級別的檢測。在解決大多數分子的低拉曼散射截面的局限性的同時,表面增強拉曼技術既保留了傳統拉曼光譜的優勢,又能提供出分析物種的振動指紋,且與生物技術應用兼容等諸多優勢。

Novare等人,利用沉積噴墨打印技術將銀納米顆粒(NPs)原位合成在多孔硅基板上,開發出了一款具有高拉曼增強效果、均勻性及信號重現性都很優異的高效表面增強拉曼基板,并對其工藝內的主要參數的影響進行了細致的分析討論。此前,大多數的研究都是將懸浮在墨水中的納米顆粒直接沉積在基材上,而Novare等人的方法不同,其工作是通過將AgNO3溶液打印在覆蓋有反應性氫化物的基材上,通過Ag+的原位還原,實現銀表面增強拉曼基底的制備。

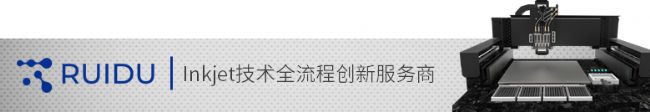

由于拉曼增強產生增強效應與金屬納米粒子的形態和空間排列有著密切聯系,因而Novare等人首先測試了噴頭在多孔硅上打印納米結構的條紋均一性。

▲ 圖1 多孔硅上的銀納米顆粒樣品的FESEM圖像。插圖顯示了噴墨步長對條紋均勻性的影響:(1) 130 dpi、(2) 260 dpi、(3) 1,000 dpi 和 (4) 1,300 dpi。

該課題組先將噴墨打印機都設置為位置滴落模式(DOP),以便控制每個單點分配的墨水量。可見線條由相鄰的液滴聚結形成,它們的寬度主要由墨水的溶劑含量和液滴與多孔硅表面的接觸角決定。線條由相鄰的液滴聚結形成,它們的寬度主要由墨水的溶劑含量和液滴與多孔硅表面的接觸角決定。水-乙醇油墨的典型橫向寬度為400μm,含DMSO的橫向寬度為80至100μm,由于通過次數的不同,特別是步長的不同而引起振蕩,這也會影響線條的均勻性水-乙醇油墨的典型橫向寬度為400μm,由于通過次數的不同,特別是步長的不同而引起振蕩,這也會影響線條的均勻性,如圖所示。

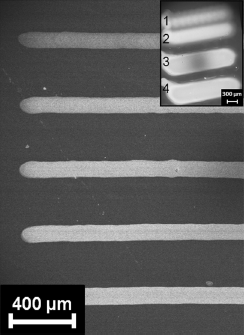

▲ 圖2 打印次數對納米顆粒形態的影響

圖2中左圖為使用2.5×10-2M的AgNO3溶液作為WE墨水打印出的Ag納米粒子的FESEM圖像。在硅基板上打印次數分別為1到6次。中間圖給出打印1和6次的基底上納米粒子間隙的分布情況。右圖呈現基底測得花青素Cy5(1×10-6M)的SERS光譜圖。圖2測試結果顯示對于每次添加的墨水打印次數,銀納米粒子的覆蓋范圍及大小都會增加。實際上,顆粒間間隙分布隨著打印頭通過次數的增加而變得越來越窄;同時,粒徑增大。

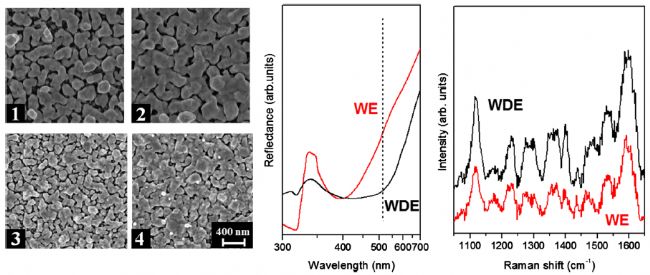

▲ 圖3 溶劑對納米顆粒形態的影響

墨水成分會改變沉積在多孔硅上銀納米顆粒的形貌。值得一提的是,少量的DMSO添加會導致AgNO3溶液的理化性質產生很大變化,例如粘度和表面張力等,從而提高基底的空間分辨率,同時增強油墨對印刷的適應性,從而防止衛星墨滴噴射。在圖3中,比較了用兩種油墨類型合成的銀納米粒子的FESEM圖如左圖。在噴墨打印參數控制在相同條件下,使用WE墨水能夠合成更大且表面光滑的納米顆粒(左圖1-2),而采用WDE混合物油墨執行印刷得到的納米粒子具有更銳利的邊緣和更小粒徑(左圖3-4)。UV-vis鏡面反射光譜(圖3, 中心) 顯示,粒子之間短程相互作用相關的特征峰強度顯著下降。采用514.5nm激發波長的激光對同濃度的Cy5溶液進行拉曼光譜測試,可見采用WDE油墨制備的基底對Cy5的SERS增強效果為WE油墨制備基底測得的信號的兩倍。

研究人員通過噴墨打印技術在介孔硅表面實現銀納米顆粒的原位制備。通過優化銀納米結構形態,利用位于顆粒之間的熱點區域獲得了巨大的拉曼增強效果 (EARE>108 )。噴墨打印出的表面增強拉曼基底顯示出良好的結構均勻性和光譜重現性,可用于開發無標記生物傳感設備。

資料來源:

[1] Novara C , Petracca F , Virga A , et al. SERS active silver nanoparticles synthesized by inkjet printing on mesoporous silicon[J]. Nanoscale Research Letters, 2014, 9(1):527-527.