電生理實驗在揭示ATP通過mPFC→LHb環路調控抑郁樣行為的應用

前額葉皮層 (PFC)、海馬體和杏仁核與抑郁癥最為相關,其中內側前額葉皮層(mPFC)是抑郁癥中受損最為嚴重的區域:抑郁癥患者該區域神經元結構(突觸減少、樹突復雜性降低)和功能變化(突觸傳遞障礙),存在胞內能量穩態失衡,抗抑郁藥物治療后能夠緩解這些障礙。

ATP(三磷酸腺苷)是基本的細胞能量來源,抑郁癥動物模型mPFC區域細胞外ATP水平降低。1,4,5-三磷酸肌醇Ⅱ型受體(ITPR2)是鈣離子跨膜轉運活性的關鍵調控因子,ITPR2敲除鼠表現為抑郁樣行為,ATP水平也降低。

mPFC投射到大腦多個腦區,其中中縫背核(DRN)、外側僵核(LHb)也與抑郁癥的發生密切相關:激活mPFC→DRN可改善抑郁樣行為,激活mPFC→LHb可誘發抑郁樣行為。

2022年7月Biological Psychiatry雜志正式刊發南方醫科大學高天明院士的文章,揭示了ATP通過mPFC→LHb環路調控抑郁樣行為。同期凱斯西儲大學醫學院梅林教授發表了評論文章,高度評價了本篇文章。

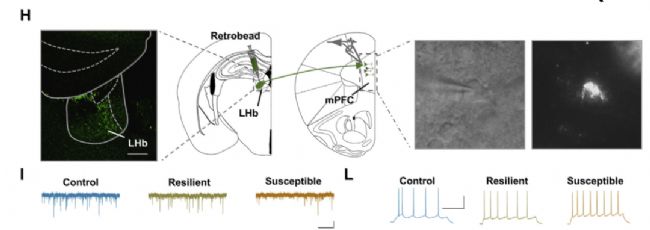

mPFC投射到DRN、LHb區域的神經元幾乎均為興奮性神經元,約2%為抑制性神經元。逆行示蹤實驗表明mPFC→DRN和mPFC→LHb環路幾乎不重疊。

圖1:記錄mPFC→LHb神經元突觸后電流

電生理實驗發現慢性應激不影響mPFC區域投射到DRN的神經元的突觸傳遞功能和神經元興奮性,但明顯降低mPFC區域投射到LHb的神經元自發性抑制性突觸后電流,增加神經元興奮性。

有意思的是,ITPR2敲除鼠中也出現mPFC→LHb神經元抑制性突觸后電流減弱,神經元興奮性增加,這種障礙并不出現在mPFC區域投射到DRN的神經元中。離體實驗發現ATP類似物可明顯緩解上述慢性應激或敲除ITPR2引起的上述突觸和神經元功能障礙。

ATP通過嘌呤能受體P2rx2調控抑制性突觸傳遞。免疫熒光實驗發現P2rx2富集表達在mPFC腦區生長激素抑制素(SST)能神經元和小清蛋白能神經元中。通過病毒特異性敲除mPFC抑制性神經元上的P2rx2后可增加mPFC→LHb的神經元興奮性和興奮性輸入,并能誘發抑郁樣行為。

ATP類似物可顯著增加mPFC錐體神經元抑制性突觸后電流,降低興奮性突觸后電流,在特異性敲除mPFC抑制性神經元上P2rx2后能夠阻斷ATP類似物對慢性應激或敲除ITPR2引起的上述突觸和神經元功能障礙的改善作用,也能阻斷ATP類似物的抗抑郁作用。

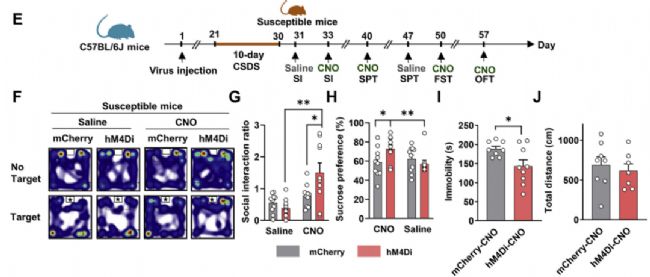

圖2:抑制mPFC→LHb后改善抑郁樣行為

上述結果證實在抑郁動物模型中存在mPFC→LHb神經元過度興奮,研究人員通過化學遺傳學技術慢性激活mPFC→LHb后能夠誘發正常小鼠(未經歷慢性應激)出現抑郁樣行為,抑制mPFC→LHb可明顯改善慢性應激或敲除ITPR2引起的的抑郁樣行為。

總的來說,本文揭示了慢性應激損害ITPR2依賴ATP釋放,引起胞外ATP水平降低,減少激活mPFC區域抑制性神經元的嘌呤能受體,最終特異性引起mPFC→LHb神經元過度興奮。

END

想了解更多內容,獲取相關咨詢請聯系

電話 : +86-0731-84428665

聯系人:伍經理 +86-180 7516 6076