16S rRNA測序和代謝組學助力土壤中微塑料和重金屬評價的研究

項目文章 | 16S+代謝助力客戶土壤污染研究登陸環境科學頂刊

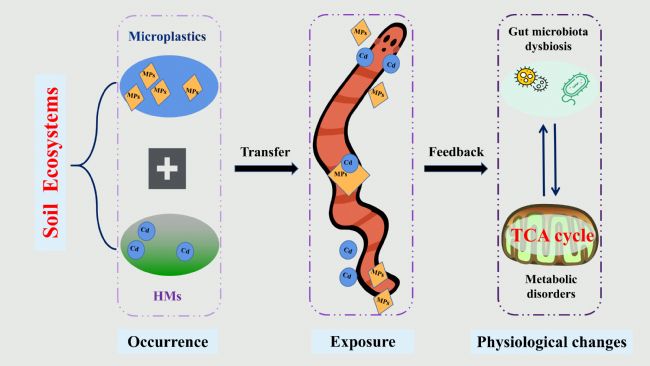

近期,南京大學環境學院李梅教授團隊蔣小峰博士等人在環境科學領域頂級期刊Environment International(IF 13.352)發表題為“Seasonal variations and feedback from microplastics and cadmium on soil organisms in agricultural fields”的研究文章,利用16S rDNA多樣性測序、非靶向和靶向代謝組學技術(中科新生命提供服務)對微塑料和鎘(Cd)污染農田中蚯蚓腸道菌群和代謝物情況進行研究,發現蚯蚓腸道菌群失調、代謝譜改變;此外,微塑料可作為載體在土壤環境中轉移重金屬,并可能在土壤生物體內積累,揭示了土壤生態系統中微塑料進入土壤環境和重金屬協同污染的潛在風險。

研究材料

不同季節農田土壤,蚯蚓腸道組織和內容物。

技術路線

步驟1 立體顯微鏡測定土壤中微塑料的形狀、大小和顏色;

步驟2 μ-FTIR鑒定微塑料聚合物類型組成情況;

步驟3 土壤原位蚯蚓體內微塑料和Cd含量的測定;

步驟4 16S rDNA多樣性測序檢測土壤、蚯蚓腸道細菌群落結構的變化;

步驟5 非靶、靶向代謝組檢測蚯蚓腸道代謝譜變化。

Graphic Abstract

Graphic Abstract研究結果

1.農田春、冬季微塑料的分布和特征

根據《中國土壤環境質量指南》,發現Cd是無錫太湖地區農田的主要污染物(濃度 > 0.30 mg/kg)。春季和冬季土壤樣品中微塑料豐度分別為56.67~180.33 粒/kg、206.15~890.49 粒/kg,尺寸以0~500 μm為主,在春、冬季土壤樣本中分別占72.45%和88.87%(圖1)。微塑料顏色主要以透明、綠色和黑色為主,形狀主要以碎片(46%,春季)和纖維(37%,冬季)為主(圖2)。μ-FTIR鑒定結果顯示聚乙烯微塑料含量最高,說明地膜覆蓋是土壤微塑料的主要來源。

1.農田春、冬季微塑料的分布和特征

根據《中國土壤環境質量指南》,發現Cd是無錫太湖地區農田的主要污染物(濃度 > 0.30 mg/kg)。春季和冬季土壤樣品中微塑料豐度分別為56.67~180.33 粒/kg、206.15~890.49 粒/kg,尺寸以0~500 μm為主,在春、冬季土壤樣本中分別占72.45%和88.87%(圖1)。微塑料顏色主要以透明、綠色和黑色為主,形狀主要以碎片(46%,春季)和纖維(37%,冬季)為主(圖2)。μ-FTIR鑒定結果顯示聚乙烯微塑料含量最高,說明地膜覆蓋是土壤微塑料的主要來源。

圖1 春季(A、B)和冬季(C、D)采樣點微塑料的豐度及尺寸的整體分布

圖2 春季(A、C)和冬季(B、D)采樣點微塑料顏色和形狀的總體分布

2.土壤、蚯蚓腸道和糞便微塑料、Cd含量的分布情況和相關性

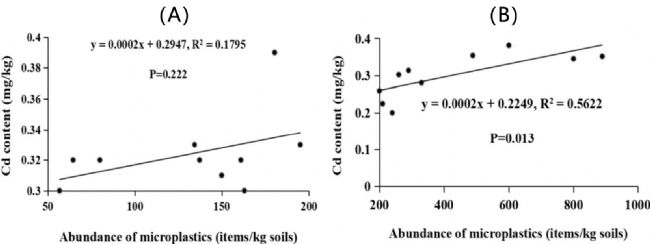

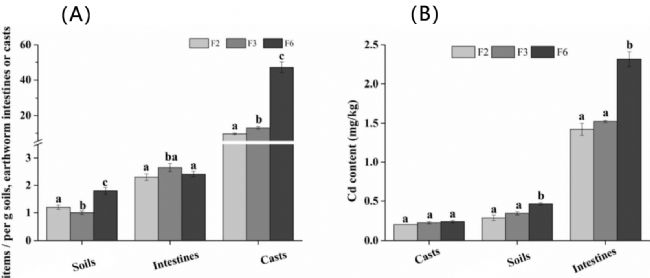

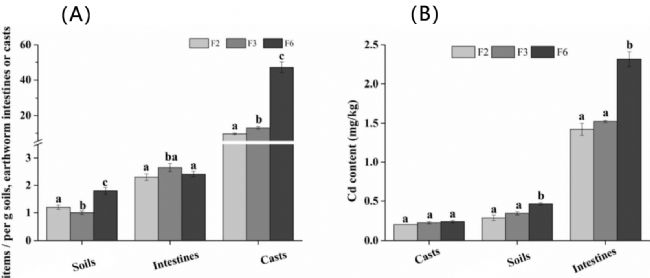

線性回歸分析顯示,在冬季微塑料和Cd含量顯著相關(圖3)。對10個土壤采樣點取樣,僅F2、F3和F6均有皮質遠盲蚓檢出,因此后續對這3個采樣點進行進一步研究。結果顯示,蚯蚓腸道和糞便中的微塑料含量顯著高于土壤環境中的含量;蚯蚓腸道中Cd含量顯著高于土壤(圖4)。這些結果表明微塑料可能作為載體,將土壤環境中的重金屬轉移并在生物體內富集,這將造成潛在的健康風險。

圖3 采樣點春季(A)和冬季(B)微塑料豐度與Cd含量的相關性

圖4 土壤、蚯蚓糞和腸道中的微塑料豐度(A)和Cd含量(B)

圖4 土壤、蚯蚓糞和腸道中的微塑料豐度(A)和Cd含量(B)

圖4 土壤、蚯蚓糞和腸道中的微塑料豐度(A)和Cd含量(B)

圖4 土壤、蚯蚓糞和腸道中的微塑料豐度(A)和Cd含量(B)3.原位土壤與蚯蚓腸道細菌群落的差異

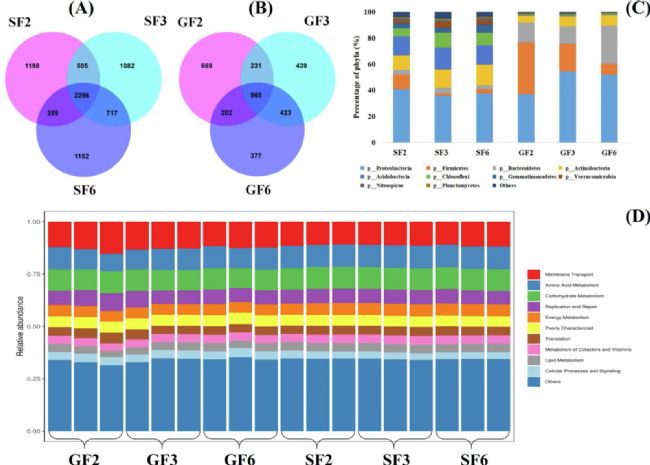

16S rDNA多樣性測序顯示,蚯蚓腸道細菌OTU數量和多樣性顯著低于土壤,相同樣本類型間無顯著差異。原位土壤和蚯蚓腸道的細菌群落以變形菌門為主,且不同樣本間菌群組成相似。在蚯蚓腸道GF2、GF3、GF6中,擬桿菌門的相對豐度增加,而厚壁菌門相對豐度減少。表明隨著原位土壤SF2、SF3和SF6中微塑料豐度的增加,微生物群落結構失調情況加劇(圖5)。

圖5 土壤和蚯蚓腸道微生物群落結構和功能組成情況

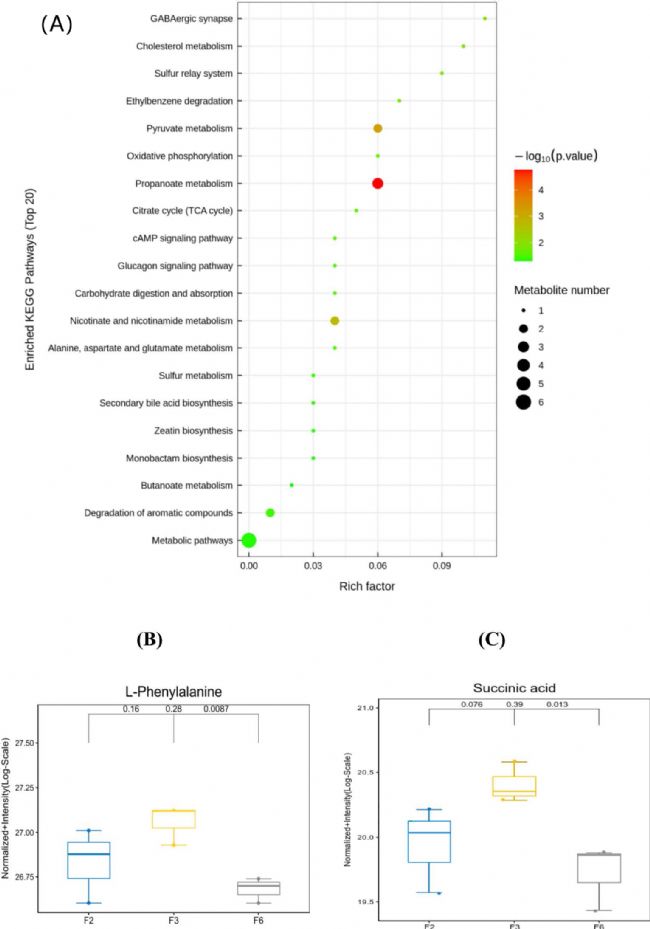

4.原位蚯蚓代謝產物的變化特征

基于非靶向代謝組學的KEGG Pathway分析顯示,蚯蚓腸道代謝物主要參與途徑為丙酸代謝、丙酮酸代謝以及煙酸-煙酰胺代謝,這些途徑與有機酸和氨基酸代謝相關。靶向代謝組學結果顯示,苯丙氨酸和琥珀酸,在F2、F3和F6位點的原位蚯蚓腸道樣本間存在顯著差異(圖6)。

圖6 蚯蚓腸道顯著變化的KEGG途徑和代謝物

小編小結

本文通過對無錫太湖農田污染物微塑料和Cd季節性變化的研究發現,春季和冬季采樣點的微塑料豐度不同,但兩者間尺寸大小分布類似,來源于地膜覆蓋的聚乙烯是主要的微塑料類型。原位蚯蚓對土壤微塑料污染的反應表明微塑料可作為載體,將土壤環境中的重金屬轉移并在生物體內富集。16S rRNA測序和代謝組學的結果表明,微塑料-重金屬污染土壤可導致原位蚯蚓腸道細菌群落結構失調和能量代謝失衡。這些研究結果對土壤生態系統中微塑料和重金屬污染物共存的潛在風險進行了綜合評價,對維護土壤生態安全具有重要作用。

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com