利用454技術解析樣本中病毒耐藥突變情況

利用454技術解析樣本中病毒耐藥突變情況

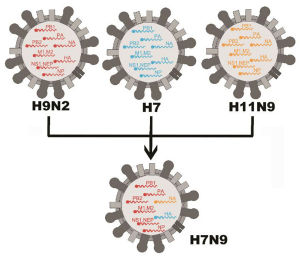

H7N9是一種甲型流感病毒,是禽流感病毒的一個亞型,1988年在美國火雞身上有了第一個病毒記錄。H7N9原本屬于低致病性感冒病毒,經基因交換后轉移到人類上感染后成為病發期短、重癥率與死亡率較高的傳染性病毒。自今年3月下旬開始,人類感染甲型流感病毒H7N9的病例陸續在上海及長江三角洲一帶的城市被發現。疫情爆發后,各地疾控中心與政府都采取了積極的應對措施,到5月中旬,已基本消除了新增病例。然而研究的步伐仍未停止,科學家們仍然在研究病毒基因重組的機制以及耐藥情況的發生。

H7N9是一種甲型流感病毒,是禽流感病毒的一個亞型,1988年在美國火雞身上有了第一個病毒記錄。H7N9原本屬于低致病性感冒病毒,經基因交換后轉移到人類上感染后成為病發期短、重癥率與死亡率較高的傳染性病毒。自今年3月下旬開始,人類感染甲型流感病毒H7N9的病例陸續在上海及長江三角洲一帶的城市被發現。疫情爆發后,各地疾控中心與政府都采取了積極的應對措施,到5月中旬,已基本消除了新增病例。然而研究的步伐仍未停止,科學家們仍然在研究病毒基因重組的機制以及耐藥情況的發生。目前在臨床上對H7N9的患者主要使用奧司他韋和帕拉米韋進行抗病毒治療。為了直觀地解析病毒基因耐藥機制,測序仍然是主要的選擇。國內學者們在收集病人在治療過程中多個時間點的咽拭子、血液、尿液和糞便標本,使用自行設計的熒光定量RT-PCR方法對上述標本中的H7N9 流感病毒核酸載量進行了定量檢測,并對其中的十四例患者進行了454測序,從而進行了病毒載量與病情嚴重程度的相關性分析,相關論文已發布在2013年5月的柳葉刀雜志中1。

通過對患者標本中的HA和NA病毒基因序列進行了擴增和高通量測序及分析。在病毒基因序列和多態性的研究發現,2例重癥病例在抗病毒治療過程中其體內H7N9毒株的神經氨酸酶(NA)292位氨基酸從R(精氨酸)突變為K(賴氨酸)。在上海地區最早的H7N9病毒(A/Shanghi/1/2013(H7N9))中也發現存在這一突變,但一直不清楚其臨床意義。本研究結果將NA 292位氨基酸的R/K突變與臨床治療效果不佳和不良預后聯系起來,并表明耐藥的基因突變可以在臨床抗病毒治療過程中被誘導產生。

上述研究結果,一方面說明抗病毒治療仍對絕大部分患者有效,一旦確診應盡早治療,同時提示在藥物治療前和治療過程中有必要對病毒載量和耐藥基因位點進行密切監測,及時調整治療方案,以提高救治成功率;另一方面,研究結果也提示有關衛生主管部門對未來可能出現的H7N9耐藥毒株的流行應予以高度關注,采取積極有效的防控策略,鼓勵新型治療方案的探索,加快新型抗病毒藥物的研發。

參考文獻:

1. Association between adverse clinical outcome in human disease caused by novel influenza A H7N9 virus and sustained viral shedding and emergence of antiviral resistance.Hu Y, Lu S, Song Z, Wang W, Hao P, Li J, Zhang X, Yen HL, Shi B, Li T, Guan W, Xu L, Liu Y, Wang S, Zhang X, Tian D, Zhu Z, He J, Huang K, Chen H, Zheng L, Li X, Ping J, Kang B, Xi X, Zha L, Li Y, Zhang Z, Peiris M, Yuan Z.Lancet. 2013 May 29. doi:pii: S0140-6736(13)61125-3. 10.1016/S0140-6736(13)61125-3.

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com