土壤蒸發機理、影響因素及調控技術研究進展

土壤蒸發是地表水循環和能量平衡的重要環節,對農業水資源管理、生態系統穩定及氣候變化研究具有重要意義。本文系統梳理了土壤蒸發的物理機制、關鍵影響因素、現代監測技術及調控策略,并展望了未來研究方向。

土壤蒸發(Soil Evaporation)指土壤水分通過相變從液態轉化為氣態并逸散至大氣的過程,是地表能量交換與水文循環的核心組成部分。在全球變暖背景下,土壤蒸發加劇可能導致干旱區擴展和農業用水矛盾,因此深入理解其機理并開發高效調控技術具有迫切需求。

2.1 蒸發階段劃分

-

恒速階段:土壤表層水分充足,蒸發速率受氣象條件(如太陽輻射、風速)主導。

-

降速階段:表層水分減少,蒸發受土壤內部水分運移能力限制,與土壤導水率密切相關。

根據能量守恒原理,土壤蒸發量可表示為:

E=Rn−G−HλE=λRn−G−H

其中,Rn為凈輻射,G為土壤熱通量,H為感熱通量,λ為水的汽化潛熱。

3.1 環境因素

-

氣象條件:溫度、濕度、風速及太陽輻射強度直接決定蒸發潛力(如參考作物蒸發量ET₀)。

-

降雨模式:間歇性降雨可能通過形成地表結殼抑制蒸發。

-

質地與結構:砂質土壤蒸發初期速率高但持續時間短,黏土則因毛管作用維持較久蒸發。

-

含水量:隨土壤濕度降低,蒸發從能量控制轉為水分傳輸控制(圖1)。

-

鹽分含量:鹽漬土中溶液滲透壓升高可抑制水分相變。

植被冠層通過遮蔭減少到達地表的輻射,而秸稈覆蓋可降低風速并增加地表阻力,減少蒸發量達30%~50%。

4.1 傳統方法

-

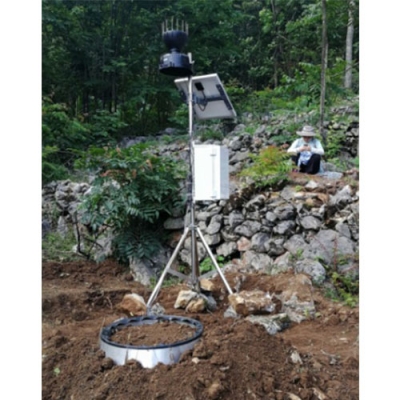

稱重法:通過定期測量土柱質量變化計算蒸發量,精度高但難以大范圍應用。

-

微氣象法:基于渦度相關系統或波文比儀測算潛熱通量。

-

熱紅外遙感:利用地表溫度反演蒸發通量(如SEBAL模型)。

-

微波遙感:通過土壤水分動態監測間接估算蒸發(如SMAP衛星數據)。

氫氧穩定同位素(δ²H、δ¹⁸O)可用于區分蒸發與植物蒸騰貢獻。

5.1 農業措施

-

覆蓋保墑:地膜/生物降解膜覆蓋可減少蒸發損失15%~30%。

-

耕作改良:深松耕作打破犁底層,促進水分下滲;鎮壓表土可破壞毛管連續性。

-

土壤結構改良劑:聚丙烯酰胺(PAM)可增加土壤團聚體穩定性,降低蒸發速率。

-

抗蒸發劑:十六醇等單分子膜物質可形成物理阻隔層。

基于物聯網的精準灌溉系統(如張力計聯動滴灌)可實現按需供水,減少無效蒸發。

-

多尺度耦合模型開發:需融合孔隙尺度機理與區域氣候模型的跨尺度模擬。

-

氣候變化適應性策略:研發耐蒸發作物品種及動態覆蓋材料。

-

新技術集成:人工智能與無人機遙感結合實現蒸發實時監測與預警。