代謝組學應用案例:2021年6月文獻精選

一. Nature Communications︱細菌聯合治療慢性免疫介導性結腸炎與恢復腸道內穩態

炎癥性腸病(IBD)包括兩種主要的臨床疾病:克羅恩病和潰瘍性結腸炎。慢性腸道炎癥可由多種外源性和內源性信號所誘導發生。目前的IBD治療策略主要為抗炎和免疫抑制療法,這些藥物僅在一小部分患者中能夠誘導持續的、無類固醇的緩解,且可能具有多種嚴重的副作用。此外,這些藥物并不能糾正包括滲漏的粘膜屏障、促炎腸道微生物組和免疫調節缺陷這些引起慢性炎癥的相關機制。活生物治療藥物用于治療IBD是一種可行的替代療法,早期發現梭狀芽孢桿菌IV和XIVa可以減輕動物模型中的IBD炎癥反應。因此本文通過代謝相互依存關系合理設計出具有高定植力菌株組合,并將其用于治療實驗性結腸炎。

(1) GUT-103菌群的設計。作者首先從健康人糞便樣本中分離菌株可以組合成一個代謝相互依賴的菌群,對菌群中的基因組注釋出可能編碼所需治療IBD的蛋白質,鑒定出保守的屬。通過菌株彼此之間互補必需氨基酸、維生素和輔因子等關系,選出17株菌組成GUT-103,它們之間代謝依賴的治療功能。與其他不能在腸道中生存并快速通過系統的益生菌相比,這些組合使細菌在結腸中停留更長時間;

(2)GUT-103成功預防和治療實驗性結腸炎。作者通過實驗模型模擬GUT-103在IBD炎癥環境中協同保護腸道穩態和定殖,發現這些優勢菌群可合成SCFA和吲哚,預防和治療慢性免疫介導的結腸炎,并分析了代謝物質組的平衡、不同菌株營養缺陷反應和相互作用。發現GUT-103可以定殖腸道,不會引起炎癥反應,代謝組學分析其有效降低了結合膽汁酸的水平,尤其是牛磺酸結合膽汁酸。總之,這些結果證明了GUT-103的保護和治療活性,并在體內驗證了這種合理設計的聯合體預期的病理生物替代物和保護性代謝功能;

(3) 優化GUT-108菌株組合的設計及其在人源化小鼠中的應用。接著根據GUT-103的數據優化17株菌為11株,組成GUT-108,在人源化慢性T細胞介導的小鼠模型中可以逆轉結腸炎;

(4)GUT-108逆轉腸道菌群失調,恢復腸上皮功能。它可以減少肺炎克雷伯菌、腸沙門氏菌、大腸桿菌和志賀氏菌等病原體,同時擴大定殖的保護菌和有益菌;產生促進粘膜愈合和免疫調節反應的代謝物,如短鏈脂肪酸、吲哚類和有益膽汁酸;減少炎性細胞因子和Th-1和Th-17細胞;誘導產生IL-10的結腸調節細胞,以及IL-10非依賴的穩態通路。因此,作者建議GUT-108用于治療和預防IBD和其他以微生物區系和粘膜通透性失衡為特征的炎癥情況的復發。

Rationally designed bacterial consortia to treat chronic immune-mediated colitis and restore intestinal homeostasis. Nature Communications. 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23460-x.

(1) GUT-103菌群的設計。作者首先從健康人糞便樣本中分離菌株可以組合成一個代謝相互依賴的菌群,對菌群中的基因組注釋出可能編碼所需治療IBD的蛋白質,鑒定出保守的屬。通過菌株彼此之間互補必需氨基酸、維生素和輔因子等關系,選出17株菌組成GUT-103,它們之間代謝依賴的治療功能。與其他不能在腸道中生存并快速通過系統的益生菌相比,這些組合使細菌在結腸中停留更長時間;

(2)GUT-103成功預防和治療實驗性結腸炎。作者通過實驗模型模擬GUT-103在IBD炎癥環境中協同保護腸道穩態和定殖,發現這些優勢菌群可合成SCFA和吲哚,預防和治療慢性免疫介導的結腸炎,并分析了代謝物質組的平衡、不同菌株營養缺陷反應和相互作用。發現GUT-103可以定殖腸道,不會引起炎癥反應,代謝組學分析其有效降低了結合膽汁酸的水平,尤其是牛磺酸結合膽汁酸。總之,這些結果證明了GUT-103的保護和治療活性,并在體內驗證了這種合理設計的聯合體預期的病理生物替代物和保護性代謝功能;

(3) 優化GUT-108菌株組合的設計及其在人源化小鼠中的應用。接著根據GUT-103的數據優化17株菌為11株,組成GUT-108,在人源化慢性T細胞介導的小鼠模型中可以逆轉結腸炎;

(4)GUT-108逆轉腸道菌群失調,恢復腸上皮功能。它可以減少肺炎克雷伯菌、腸沙門氏菌、大腸桿菌和志賀氏菌等病原體,同時擴大定殖的保護菌和有益菌;產生促進粘膜愈合和免疫調節反應的代謝物,如短鏈脂肪酸、吲哚類和有益膽汁酸;減少炎性細胞因子和Th-1和Th-17細胞;誘導產生IL-10的結腸調節細胞,以及IL-10非依賴的穩態通路。因此,作者建議GUT-108用于治療和預防IBD和其他以微生物區系和粘膜通透性失衡為特征的炎癥情況的復發。

Rationally designed bacterial consortia to treat chronic immune-mediated colitis and restore intestinal homeostasis. Nature Communications. 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23460-x.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

二. Nature Microbiology︱高脂飲食喂養的小鼠腸道微生物組的改變與抗生素耐受性相關

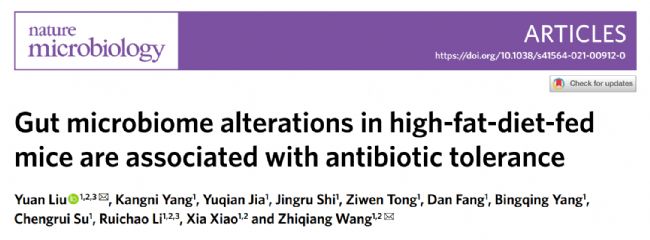

抗生素耐受性是一種典型的易感微生物在長期暴露于抗生素下生存的能力,在慢性和復發性細菌感染中起著關鍵作用,并促進抗生素耐藥性的演變。然而促進抗生素耐受性發展的生理因素,特別是在體內,尚不完全清楚。高脂飲食(HFD)已有研究報道了與多種人類疾病有關,包括肥胖、糖尿病、腫瘤、大腦胰島素抵抗、認知缺陷以及腸道微生態失衡等,高脂飲食通過胃腸道產生生理作用,并與腸道菌群有著重要的關聯,但HFD和抗生素功效之間的關系仍然知之甚少。本文通過對它們之間的聯系,發現HFD對小鼠模型中的抗生素治療有拮抗作用,并證明這與腸道微生物群和IAA產生的改變有關。(1)動物實驗設計:研究人員采用8周雌性CD-1小鼠,分別進行標準喂食和高脂飲食喂養,通過紅油O染色、血清生化參數分析、標準飲食小鼠環丙沙星抗生素有效性分析、藥代動力學分析、小鼠腸道微生物消除后進行抗生素有效性分析、糞便菌群移植、腸道菌群分析、代謝組學分析,評估了臨床相關殺菌抗生素對HFD模式喂養的感染耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)或大腸桿菌的小鼠的有效性;

(2)HFD影響殺菌抗生素的療效和對小鼠腸道菌群組成的影響。研究人員發現,與標準喂養的小鼠相比,高脂飲食的小鼠有更高的細菌負擔,這些細菌對殺菌抗生素治療表現出較低的易感性,且去除微生物的標準飲食小鼠與喂食高脂飼料的小鼠表現出類似的易感性。長期HFD喂養的小鼠確實降低了腸道微生物群的多樣性,特別是對于某些共生細菌,如擬桿菌科和阿克曼氏菌科;

(3)HFD降低了IAA的含量。利用UPLC-Q-Exactive Orbitrap mass spectrometer對動物糞便進行的代謝組學分析顯示,HFD喂養改變了糞便代謝物組成,差異代謝產物主要集中在有機酸相關代謝,包括膽汁酸生物合成、α-亞麻酸和花生四烯酸代謝以及色氨酸代謝。值得注意的是,HFD喂養的小鼠色氨酸代謝物吲哚-3-乙酸(IAA)顯著降低。進一步分析監測發現喂食HFD5周后小鼠體內的IAA濃度顯著降低。喂食9周后,HFD喂養小鼠的血清和肺組織中的IAA含量也低于標準飲食喂養小鼠;

(4)IAA促進細菌代謝,防止抗生素抵抗。進一步的體外研究表明,補充IAA可能通過激活細菌代謝途徑,抑制細菌持續細胞的形成,并與抗生素治療聯合能促進細菌持續細胞的消除。體內研究表明,IAA和環丙沙星聯合使用提高了HDF喂養的MRSA持續感染的小鼠的存活率。

(2)HFD影響殺菌抗生素的療效和對小鼠腸道菌群組成的影響。研究人員發現,與標準喂養的小鼠相比,高脂飲食的小鼠有更高的細菌負擔,這些細菌對殺菌抗生素治療表現出較低的易感性,且去除微生物的標準飲食小鼠與喂食高脂飼料的小鼠表現出類似的易感性。長期HFD喂養的小鼠確實降低了腸道微生物群的多樣性,特別是對于某些共生細菌,如擬桿菌科和阿克曼氏菌科;

(3)HFD降低了IAA的含量。利用UPLC-Q-Exactive Orbitrap mass spectrometer對動物糞便進行的代謝組學分析顯示,HFD喂養改變了糞便代謝物組成,差異代謝產物主要集中在有機酸相關代謝,包括膽汁酸生物合成、α-亞麻酸和花生四烯酸代謝以及色氨酸代謝。值得注意的是,HFD喂養的小鼠色氨酸代謝物吲哚-3-乙酸(IAA)顯著降低。進一步分析監測發現喂食HFD5周后小鼠體內的IAA濃度顯著降低。喂食9周后,HFD喂養小鼠的血清和肺組織中的IAA含量也低于標準飲食喂養小鼠;

(4)IAA促進細菌代謝,防止抗生素抵抗。進一步的體外研究表明,補充IAA可能通過激活細菌代謝途徑,抑制細菌持續細胞的形成,并與抗生素治療聯合能促進細菌持續細胞的消除。體內研究表明,IAA和環丙沙星聯合使用提高了HDF喂養的MRSA持續感染的小鼠的存活率。

HFD喂養小鼠糞便微生物群和代謝組的變化

Gut microbiome alterations in high-fat-diet-fed mice are associated with antibiotic tolerance. Nature Microbiology. 2021. https://doi.org/10.1038/s41564-021-00912-0.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

三. Gut︱多組學系統分析色氨酸代謝與2型糖尿病的相關性

色氨酸可通過宿主的犬尿氨酸途徑和微生物的吲哚途徑,代謝為不同的代謝產物,對宿主生理功能產生重要影響。目前還沒有研究檢測宿主和微生物色氨酸代謝和T2D整合宿主全基因組變異、飲食攝入、腸道微生物組和宿主和微生物色氨酸代謝產物循環水平的數據。本研究對人體代謝健康的意義本研究通過對多種族的5個隊列樣本進行分析,鑒定出與2型糖尿病(T2D)相關的色氨酸代謝產物,并進一步揭示了與這些代謝物相關的宿主遺傳、飲食和腸道微生物因素。

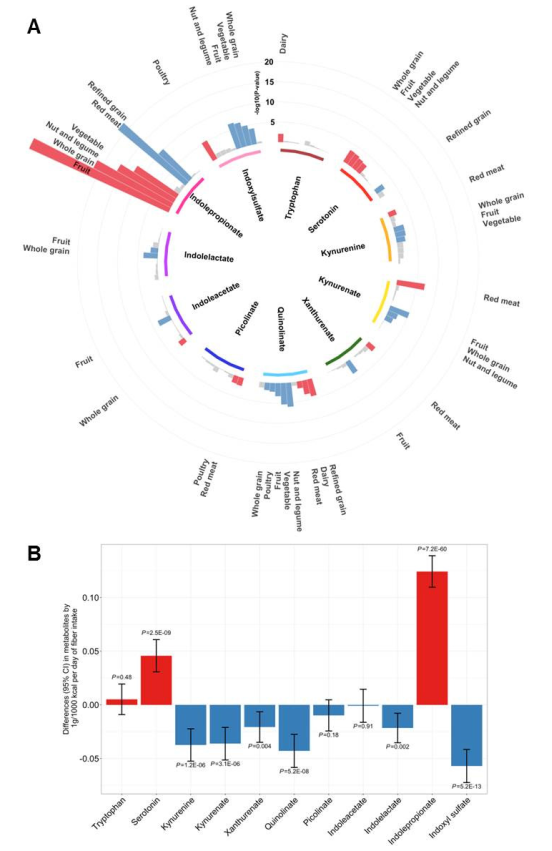

(1)納入5個隊列的9180人,基線時無糖尿病,隨訪后共2032人患2型糖尿病,代謝組學分析發現T2D風險與血液中色氨酸、4種犬尿氨酸代謝物和吲哚乳酸呈正相關,與吲哚丙酸呈負相關;

(2)全基因組薈萃分析(n=9290)在13個位點識別了21個獨立信號,與11個色氨酸代謝物中的9個相關,吲哚丙酸與T2D有潛在的因果關系;與色氨酸代謝物最密切相關的飲食因素是高纖維食物,而非高蛋白/色氨酸食物;

(3)進一步分析纖維攝入、腸道菌群與血清吲哚衍生物的關聯,吲哚丙酸相關腸道細菌(主要是利用纖維的厚壁菌門)部分介導了纖維-吲哚丙酸的關聯,而雙歧桿菌可能參與吲哚丙酸相關的其他途徑;

(4)宿主乳糖酶LCT變異與血清吲哚丙酸存在關聯,可能與宿主基因-飲食對雙歧桿菌的相互作用有關,牛奶攝入與腸道雙歧桿菌和血液吲哚丙酸的正相關性,僅存在于不持續表達乳糖酶的個體中。

(1)納入5個隊列的9180人,基線時無糖尿病,隨訪后共2032人患2型糖尿病,代謝組學分析發現T2D風險與血液中色氨酸、4種犬尿氨酸代謝物和吲哚乳酸呈正相關,與吲哚丙酸呈負相關;

(2)全基因組薈萃分析(n=9290)在13個位點識別了21個獨立信號,與11個色氨酸代謝物中的9個相關,吲哚丙酸與T2D有潛在的因果關系;與色氨酸代謝物最密切相關的飲食因素是高纖維食物,而非高蛋白/色氨酸食物;

(3)進一步分析纖維攝入、腸道菌群與血清吲哚衍生物的關聯,吲哚丙酸相關腸道細菌(主要是利用纖維的厚壁菌門)部分介導了纖維-吲哚丙酸的關聯,而雙歧桿菌可能參與吲哚丙酸相關的其他途徑;

(4)宿主乳糖酶LCT變異與血清吲哚丙酸存在關聯,可能與宿主基因-飲食對雙歧桿菌的相互作用有關,牛奶攝入與腸道雙歧桿菌和血液吲哚丙酸的正相關性,僅存在于不持續表達乳糖酶的個體中。

飲食攝入與血清色氨酸代謝物水平

Host and gut microbial tryptophan metabolism and type 2 diabetes: an integrative analysis of host genetics, diet, gut microbiome and circulating metabolites in cohort studies. Gut. 2021. https://doi.org/ 10.1136/gutjnl-2021-324053.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

四. PNAS︱丁酸通過增強CPT1A活性促進脂肪酸氧化和iTreg分化

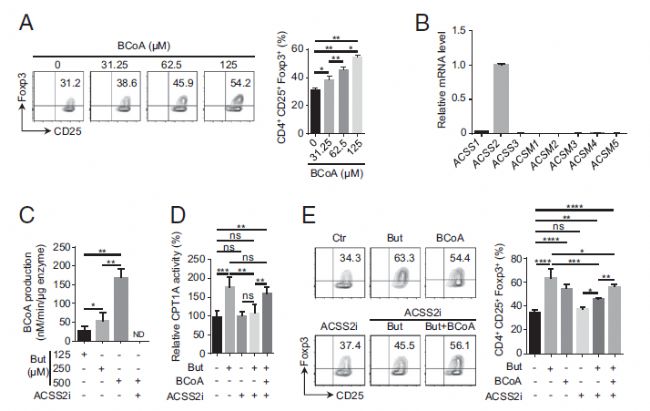

誘導型調節T細胞(iTreg)在免疫抑制中起著關鍵作用。越來越多的證據表明iTreg分化與代謝重編程特別是脂肪酸氧化(FAO)之間存在密切聯系。丁酸作為一種特殊的短鏈脂肪酸(SCFA)在維持腸道穩態中起著關鍵作用,其可通過上調組蛋白乙酰化來促進iTreg。本研究揭示了丁酸在iTreg分化中的一個以前未被重視的機制,即丁酸-BCoA(丁酰輔酶A)-CPT1A調節軸,調節免疫穩態。

(1)首先觀察到丁酸的存在增強了組蛋白乙酰化并在體外上調了 iTreg 生成,丁酸可增強CPT1A依賴性的FAO,以促進iTreg分化,但其作為直接底物的作用似乎不能促進iTreg誘導的增加;

(2)探究FAO的調控以及丁酸對iTreg的分化是否是通過CPT1進行的,結果發現,只有丁酸顯著提高了CPT1活性,并通過CPT1促進iTreg生成,進一步分析表明,CPT1的亞型CPT1A在丁酸誘導的iTreg分化中起關鍵作用;

(3)進一步研究丁酸iTreg分化過程中對CPT1A活性的調節,發現丁酸在細胞中可直接催化生成BCoA,BCoA通過與MCoA競爭性結合CPT1A,以拮抗MCoA對CPT1A的抑制作用,從而增強CPT1A的活性;

(4)酰基輔酶A合成酶短鏈家族成員2(ACSS2)可將丁酸轉化為BCoA,是丁酸誘導iTreg分化所必需的;

(5)利用小鼠模型研究ACSS2-BCoA在結腸炎中的作用,結果發現丁酸顯著減輕了小鼠結腸炎相關的病理改變,并增強了腸系膜淋巴結(MLN)和結腸固有層(cLP)中的Treg細胞頻率,而ACSS2的抑制降低了這些小鼠中丁酸介導的效應。

(1)首先觀察到丁酸的存在增強了組蛋白乙酰化并在體外上調了 iTreg 生成,丁酸可增強CPT1A依賴性的FAO,以促進iTreg分化,但其作為直接底物的作用似乎不能促進iTreg誘導的增加;

(2)探究FAO的調控以及丁酸對iTreg的分化是否是通過CPT1進行的,結果發現,只有丁酸顯著提高了CPT1活性,并通過CPT1促進iTreg生成,進一步分析表明,CPT1的亞型CPT1A在丁酸誘導的iTreg分化中起關鍵作用;

(3)進一步研究丁酸iTreg分化過程中對CPT1A活性的調節,發現丁酸在細胞中可直接催化生成BCoA,BCoA通過與MCoA競爭性結合CPT1A,以拮抗MCoA對CPT1A的抑制作用,從而增強CPT1A的活性;

(4)酰基輔酶A合成酶短鏈家族成員2(ACSS2)可將丁酸轉化為BCoA,是丁酸誘導iTreg分化所必需的;

(5)利用小鼠模型研究ACSS2-BCoA在結腸炎中的作用,結果發現丁酸顯著減輕了小鼠結腸炎相關的病理改變,并增強了腸系膜淋巴結(MLN)和結腸固有層(cLP)中的Treg細胞頻率,而ACSS2的抑制降低了這些小鼠中丁酸介導的效應。

丁酸鹽對iTreg細胞的誘導依賴于ACSS2生成丁酰輔酶A

Butyrate enhances CPT1A activity to promote fatty acid oxidation and iTreg differentiation. PNAS. 2021. https://doi.org/10.1073/pnas.2014681118.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

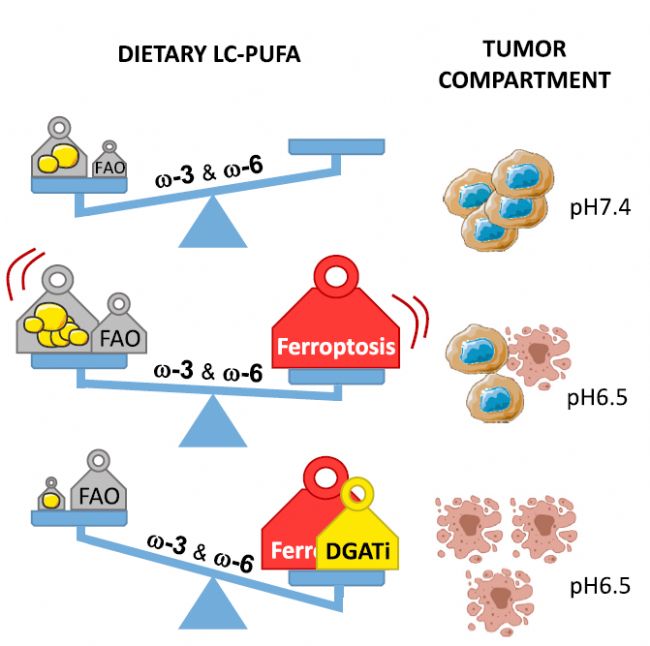

五. Cell Metabolism | 酸性腫瘤環境中n-3和n-6 PUFAs的過氧化誘導鐵死亡并介導抗癌作用

腫瘤酸中毒會通過刺激癌細胞中脂肪酸的代謝來促進疾病進展,“好的脂肪酸”,如Ω-3脂肪酸中,DHA/二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid)等對于大腦功能、視力以及機體炎癥的調節至關重要。除此外,它們還與癌癥發生率下降有關。有研究者逐步提出飲食是否可能通過調節腫瘤細胞對營養物質的獲取和利用來影響癌癥的進展,膳食omega-3(n-3)多不飽和脂肪酸(PUFAs)近年來因其潛在的抗癌作用而吸引了廣泛的關注。本研究作者檢測特定 FA 的過量攝取是否會導致抗腫瘤作用,發現在腫瘤酸中毒條件下,n-3 和 n-6 多不飽和脂肪酸 (PUFA) 選擇性地誘導癌細胞中的鐵死亡,提出膳食 LC-PUFA 作為一種輔助抗腫瘤方式,或將作為臨床藥物治療的有效補充。

(1)選取宮頸 (SiHa)、結直腸 (HCT-116) 和下咽 (FaDu) 癌細胞系分別暴露于酸性PH(6.5/細胞)和中性PH(7.4/細胞)檢測FAs,發現酸性6.5/腫瘤細胞FA的LDs積累總體增加,且LDs 的大小和數量與雙鍵數量成比例增加(n-6 系列:C22:5,DPA > C20:4,ARA > C18:2,LA;n-3 系列:C22:6,DHA > C20:5,EPA > C18:3,ALA),通過針對CD36 抗體阻斷酸中毒條件下 FA 的主要進入途徑,從而顯著減少了暴露于 DHA 時的 LDs 形成;

(2)n-3和n-6 PUFAs劑量依賴性地抑制了6.5/癌細胞的生長,而對相應的7.4/癌細胞沒有抑制作用,選取FaDu和HCT-116癌細胞生成的3D腫瘤球體模擬自然酸中毒,檢測PUFAs的細胞毒性,發現PUFAs的毒性作用再次與DHA和DPA的雙鍵數量一致,并以酸性 pH 報告基因 pHLIP證實了球體核心部位在暴露于PUFA的后期發生了酸中毒,碘化丙啶 (PI) 檢測細胞死亡,發現球體中心的細胞在暴露于 DPA 或 DHA后最先死亡,且碳酸氫鹽中和H+后觀察到 DPA 和 DHA 細胞毒性作用的消除;

(3)作者推斷阻止PUFA 儲存到 LDs 可以增強腫瘤酸性隔室中脂質過氧化的有害作用,使用二酰基甘油酰基轉移酶(DGAT1)的抑制劑(DGAT1i),發現 DGAT1i能更有效地防止6.5/癌細胞中 LDs 的形成,同時DGAT1i加劇了6.5/癌細胞中 DHA 誘導的 MDA 生成,此外,DGAT1i 也增加了 DPA 和 DHA在酸適應癌細胞中的細胞毒性作用,發現DGAT 抑制及ferrostatin-1 和 liproxstatin-1兩種鐵死亡抑制劑都阻止了 DHA 和 DPA 在3D HCT-116和FaDu 腫瘤球體模型中的細胞毒性作用,表明DGATi 阻止 PUFA 緩沖到 LDs 是一種可行的策略;

(4)給小鼠喂食橄欖油或濃縮魚油等熱量飲食,發現魚油富含 DHA 的飲食導致循環脂質中n-3 PUFA 的高度顯著富集,給小鼠注射 HCT-116 癌細胞,發現魚油富含 DHA飲食的小鼠腫瘤生長顯著延遲,且DGAT1i能夠進一步延遲DHA飲食小鼠的腫瘤生長,最后用鐵死亡誘導劑或抑制劑治療喂食富含 DHA 飲食的 HCT-116 荷瘤小鼠,富含 DHA 的飲食增加sulfasalazine 和Erastin的抗腫瘤作用,而ferrostatin-1卻刺激腫瘤生長并顯著降低了DHA飲食小鼠的存活率;

(5)本研究確立了腫瘤酸中毒與疾病進展之間的聯系,通過增加侵襲性、耐藥性和免疫逃逸,使得膳食 n-3 LC-PUFA 補充劑成為一個可行的腫瘤輔助治療策略。

(1)選取宮頸 (SiHa)、結直腸 (HCT-116) 和下咽 (FaDu) 癌細胞系分別暴露于酸性PH(6.5/細胞)和中性PH(7.4/細胞)檢測FAs,發現酸性6.5/腫瘤細胞FA的LDs積累總體增加,且LDs 的大小和數量與雙鍵數量成比例增加(n-6 系列:C22:5,DPA > C20:4,ARA > C18:2,LA;n-3 系列:C22:6,DHA > C20:5,EPA > C18:3,ALA),通過針對CD36 抗體阻斷酸中毒條件下 FA 的主要進入途徑,從而顯著減少了暴露于 DHA 時的 LDs 形成;

(2)n-3和n-6 PUFAs劑量依賴性地抑制了6.5/癌細胞的生長,而對相應的7.4/癌細胞沒有抑制作用,選取FaDu和HCT-116癌細胞生成的3D腫瘤球體模擬自然酸中毒,檢測PUFAs的細胞毒性,發現PUFAs的毒性作用再次與DHA和DPA的雙鍵數量一致,并以酸性 pH 報告基因 pHLIP證實了球體核心部位在暴露于PUFA的后期發生了酸中毒,碘化丙啶 (PI) 檢測細胞死亡,發現球體中心的細胞在暴露于 DPA 或 DHA后最先死亡,且碳酸氫鹽中和H+后觀察到 DPA 和 DHA 細胞毒性作用的消除;

(3)作者推斷阻止PUFA 儲存到 LDs 可以增強腫瘤酸性隔室中脂質過氧化的有害作用,使用二酰基甘油酰基轉移酶(DGAT1)的抑制劑(DGAT1i),發現 DGAT1i能更有效地防止6.5/癌細胞中 LDs 的形成,同時DGAT1i加劇了6.5/癌細胞中 DHA 誘導的 MDA 生成,此外,DGAT1i 也增加了 DPA 和 DHA在酸適應癌細胞中的細胞毒性作用,發現DGAT 抑制及ferrostatin-1 和 liproxstatin-1兩種鐵死亡抑制劑都阻止了 DHA 和 DPA 在3D HCT-116和FaDu 腫瘤球體模型中的細胞毒性作用,表明DGATi 阻止 PUFA 緩沖到 LDs 是一種可行的策略;

(4)給小鼠喂食橄欖油或濃縮魚油等熱量飲食,發現魚油富含 DHA 的飲食導致循環脂質中n-3 PUFA 的高度顯著富集,給小鼠注射 HCT-116 癌細胞,發現魚油富含 DHA飲食的小鼠腫瘤生長顯著延遲,且DGAT1i能夠進一步延遲DHA飲食小鼠的腫瘤生長,最后用鐵死亡誘導劑或抑制劑治療喂食富含 DHA 飲食的 HCT-116 荷瘤小鼠,富含 DHA 的飲食增加sulfasalazine 和Erastin的抗腫瘤作用,而ferrostatin-1卻刺激腫瘤生長并顯著降低了DHA飲食小鼠的存活率;

(5)本研究確立了腫瘤酸中毒與疾病進展之間的聯系,通過增加侵襲性、耐藥性和免疫逃逸,使得膳食 n-3 LC-PUFA 補充劑成為一個可行的腫瘤輔助治療策略。

Peroxidation of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids in the acidic tumor environment leads toferroptosis-mediated anticancer effects. Cell Metabolism. 2021. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.05.016.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

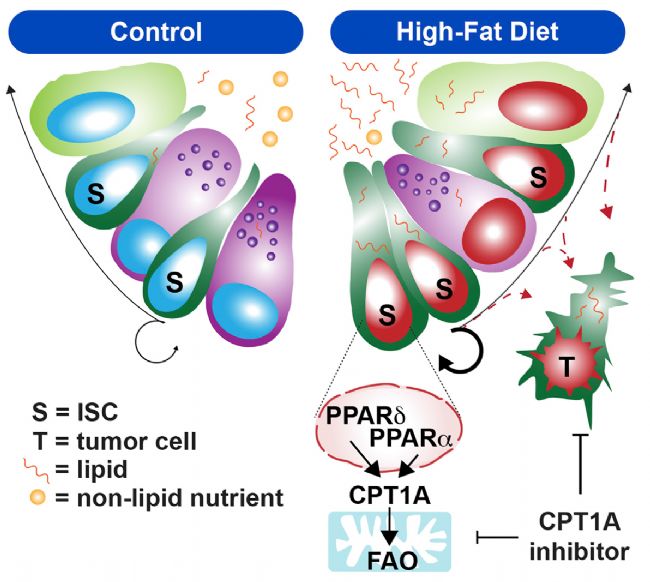

六. Cell Reports | 高脂飲食激活脂肪酸氧化介導腸道干性和致瘤性

肥胖是一個明確的致癌因素,在哺乳動物腸道中,促肥胖高脂飲食(HFD)通過增加腸道干細胞(ISCs)的數量、增殖和功能來促進再生和腫瘤的發生,雖然PPAR(過氧化物酶體增殖物激活受體)核受體活性已被提出促進這些作用,但其確切作用尚不清楚。本研究設計系列實驗證明HFD通過 PPAR-FAO(脂肪酸氧化)增強腸道干性和致瘤性,反之抑制 HFD 激活的 FAO途徑將為預防 HFD 對 ISC 和腸道腫瘤的發生創造治療機會。

(1)選取Vil-CreER(Ppard-iKO) , Pparanull,Ppardfl/fl (WT)給予他莫西芬處理并分別正常飲食(Control)和HFD飼喂28周,檢測小鼠腸隱窩的干性類器官克隆性、Ppara和Pparg及其靶基因的表達,發現在體內功能喪失模型中,PPARα和PPARδ重疊地參與了腸干細胞和祖細胞的HFD反應,并用PPARα激動劑WY-14643和抑制劑GW6471進行干預,表明PPARδ和PPARα在支持腸道祖細胞適應HFD過程中具有獨特和冗余的作用;

(2)從近端和遠端小腸及結腸提取Control和HFD組小鼠單細胞進行RNA測序,發現HFD組中PPAR靶標和FAO基因如CPT1A高度富集且FAO下游產物乙酰肉堿和β-羥基丁酸(BOHB)上調,借助U13C-葡萄糖代謝流提示HFD ISCs和祖細胞中葡萄糖代謝減弱,表明HFD腸隱窩中FAO增強,葡萄糖代謝減弱;

(3)借助Cpt1afl/fl, Vil-CreER, Lgr5-eGFP處理的Control和HFD組,Cpt1a缺失抑制了HFD隱窩中干細胞/祖細胞的擴張和增殖,導致HFD隱窩中FAO含量及相關代謝物水平顯著降低(如BOHB),BOHB是調節腸道干性和飲食反應的關鍵代謝物,在 HFD 中轉向 FAO 是導致 ISC 中許多代謝和功能發生變化的原因;

(4)研究者首先提出HFD是否為利用腫瘤對 FAO的依賴性創造了某些治療潛力,選取Apcfl/fl和Apc-iKO小鼠分別Control和HFD飼喂并給予他莫西芬處理,結果表明HFD在一定程度上通過將腫瘤細胞代謝轉向FAO代謝,從而推動腸道腫瘤發生,并通過HFD狀態下的FAO途徑為預防或治療腫瘤創造條件。

(1)選取Vil-CreER(Ppard-iKO) , Pparanull,Ppardfl/fl (WT)給予他莫西芬處理并分別正常飲食(Control)和HFD飼喂28周,檢測小鼠腸隱窩的干性類器官克隆性、Ppara和Pparg及其靶基因的表達,發現在體內功能喪失模型中,PPARα和PPARδ重疊地參與了腸干細胞和祖細胞的HFD反應,并用PPARα激動劑WY-14643和抑制劑GW6471進行干預,表明PPARδ和PPARα在支持腸道祖細胞適應HFD過程中具有獨特和冗余的作用;

(2)從近端和遠端小腸及結腸提取Control和HFD組小鼠單細胞進行RNA測序,發現HFD組中PPAR靶標和FAO基因如CPT1A高度富集且FAO下游產物乙酰肉堿和β-羥基丁酸(BOHB)上調,借助U13C-葡萄糖代謝流提示HFD ISCs和祖細胞中葡萄糖代謝減弱,表明HFD腸隱窩中FAO增強,葡萄糖代謝減弱;

(3)借助Cpt1afl/fl, Vil-CreER, Lgr5-eGFP處理的Control和HFD組,Cpt1a缺失抑制了HFD隱窩中干細胞/祖細胞的擴張和增殖,導致HFD隱窩中FAO含量及相關代謝物水平顯著降低(如BOHB),BOHB是調節腸道干性和飲食反應的關鍵代謝物,在 HFD 中轉向 FAO 是導致 ISC 中許多代謝和功能發生變化的原因;

(4)研究者首先提出HFD是否為利用腫瘤對 FAO的依賴性創造了某些治療潛力,選取Apcfl/fl和Apc-iKO小鼠分別Control和HFD飼喂并給予他莫西芬處理,結果表明HFD在一定程度上通過將腫瘤細胞代謝轉向FAO代謝,從而推動腸道腫瘤發生,并通過HFD狀態下的FAO途徑為預防或治療腫瘤創造條件。

High-fat diet-activated fatty acid oxidation mediates intestinal stemness and tumorigenicity. Cell Reports. 2021. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109212.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

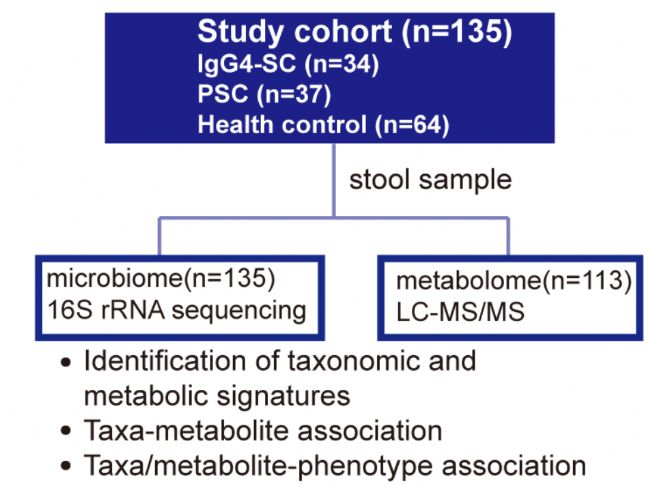

七. GUT | IgG4相關硬化性膽管炎和原發性硬化性膽管炎的糞便微生物組和代謝組分析

IgG4相關硬化性膽管炎(IgG4- SC)與原發性硬化性膽管炎(PSC)有多種臨床相似之處。但皮質類固醇治療對大多數 IgG4-SC 患者有效,而對 PSC 患者存在無效性。兩種疾病的預后不同,PSC發生肝硬化、膽管癌和結直腸癌的風險高于IgG4-SC。這兩種硬化性膽管炎的發病機制目前尚不清楚。雖然在PSC中腸道菌群失調已被廣泛研究,但腸道菌群在IgG4- SC中的作用仍不清楚。本研究利用整合微生物組和代謝組數據,以描述糞便微生物和代謝概況中IgG4-SC相關和PSC相關的改變,并且評估腸道微生物組、代謝組和宿主之間的潛在功能聯系疾病隊列中的表型。

(1) 對135例患有IgG4- SC (n=34)、PSC (n=37)和健康對照(n=64)的糞便樣本進行了16S rRNA基因擴增子測序。結果顯示,與對照相比,兩個疾病組的總體菌群組成均發現顯著偏離;IgG4- SC和PSC中α 多樣性降低。在菌群的改變上,IgG4- SC和PSC患者存在重疊,包括Fusobacterium、Lactobacillus和Veillonella增加,Oscillospiraceae UCG−002和Faecalibacterium減少;

(2)對113例患有IgG4- SC(n=31)、PSC (n=37)和健康對照(n=45)進行糞便樣本的非靶向代謝組學分析,OPLS - DA顯示IgG4- SC和PSC的代謝組成與對照組顯著偏離。琥珀酸在這兩種疾病中顯著增加。在比較IgG4- SC和PSC組時,有4種代謝物存在顯著差異;

(3) 將代謝組和16S結果進行聯合分析,結果顯示,L-棕櫚基肉堿在兩種疾病組中都升高,且與Eubacterium coprostanoligenes 和 Lachnospiraceae NK4A136呈負相關;羥基異己酸與Streptococcus呈正相關。與臨床指標進行相關性分析,結果顯示,在IgG4-SC中,患者中差異菌群和代謝物與轉氨酶顯著相關,而PSC中菌群和代謝特征的改變與膽汁淤積表型相關;

(4)建立隨機森林模型來區分IgG4- SC、PSC和HC,以探討腸道微生物和代謝譜在疾病預測中的潛在應用價值,采用五折交叉驗證隨機森林模型篩選關鍵菌群或代謝物,鑒定出由 10 個屬組成的腸道微生物組特征,可將 IgG4-SC 與 HC 區分開來,AUC(曲線下面積) 為 0.81;基于7種代謝物的模型優于微生物特征的模型,AUC為0.94。總之,基于糞便代謝物的預測模型在區分疾病狀態方面比基于微生物群的預測模型表現更好。該研究揭示了兩種疾病在宿主-微生物互作中的相似和不同之處,為深入探索發病機理提供了新線索。

(1) 對135例患有IgG4- SC (n=34)、PSC (n=37)和健康對照(n=64)的糞便樣本進行了16S rRNA基因擴增子測序。結果顯示,與對照相比,兩個疾病組的總體菌群組成均發現顯著偏離;IgG4- SC和PSC中α 多樣性降低。在菌群的改變上,IgG4- SC和PSC患者存在重疊,包括Fusobacterium、Lactobacillus和Veillonella增加,Oscillospiraceae UCG−002和Faecalibacterium減少;

(2)對113例患有IgG4- SC(n=31)、PSC (n=37)和健康對照(n=45)進行糞便樣本的非靶向代謝組學分析,OPLS - DA顯示IgG4- SC和PSC的代謝組成與對照組顯著偏離。琥珀酸在這兩種疾病中顯著增加。在比較IgG4- SC和PSC組時,有4種代謝物存在顯著差異;

(3) 將代謝組和16S結果進行聯合分析,結果顯示,L-棕櫚基肉堿在兩種疾病組中都升高,且與Eubacterium coprostanoligenes 和 Lachnospiraceae NK4A136呈負相關;羥基異己酸與Streptococcus呈正相關。與臨床指標進行相關性分析,結果顯示,在IgG4-SC中,患者中差異菌群和代謝物與轉氨酶顯著相關,而PSC中菌群和代謝特征的改變與膽汁淤積表型相關;

(4)建立隨機森林模型來區分IgG4- SC、PSC和HC,以探討腸道微生物和代謝譜在疾病預測中的潛在應用價值,采用五折交叉驗證隨機森林模型篩選關鍵菌群或代謝物,鑒定出由 10 個屬組成的腸道微生物組特征,可將 IgG4-SC 與 HC 區分開來,AUC(曲線下面積) 為 0.81;基于7種代謝物的模型優于微生物特征的模型,AUC為0.94。總之,基于糞便代謝物的預測模型在區分疾病狀態方面比基于微生物群的預測模型表現更好。該研究揭示了兩種疾病在宿主-微生物互作中的相似和不同之處,為深入探索發病機理提供了新線索。

Altered faecal microbiome and metabolome in IgG4-related sclerosing cholangitis and primary sclerosing cholangitis. GUT. 2021. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323565.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

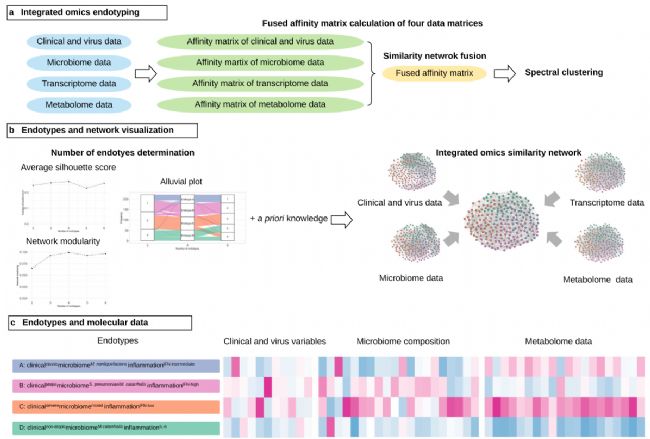

八. Nature Communications | 嬰兒呼吸道合胞病毒(RSV)毛細支氣管炎與兒童哮喘風險的多組學內型研究

呼吸道合胞病毒毛細支氣管炎是美國嬰兒住院的主要原因,且30%因毛細支氣管炎住院的嬰兒隨后在兒童時期發展為哮喘。在主要致病菌中,嬰兒期呼吸道合胞病毒(RSV)感染在哮喘發展中占人口比例最大。雖然最近研究表明了RSV毛細支氣管炎的臨床異質性,但對其生物學上獨特的內型知之甚少。本研究整合了臨床、病毒、氣道微生物瘤多中心前瞻性隊列研究中的毛細支氣管炎RSV患兒的種級、轉錄體和代謝組數據,為在氣道發育的關鍵時期早期識別高危兒童提供了證據基礎。

(1)本研究分析了一項多中心前瞻性隊列研究的數據,這項前瞻性隊列研究在美國14個州的17個地點完成了1016名因毛細支氣管炎住院的嬰兒(年齡< 1歲)的登記。在納入該縱向隊列的嬰兒中,包括221例RSV毛細支氣管炎嬰兒,他們被隨機選擇進行鼻咽微生物組、轉錄組和代謝組檢測;

(2)對臨床、病毒、鼻咽部氣道微生物組、轉錄組和代謝組數據應用了整合網絡和聚類方法,并結合平均輪廓得分、網絡模塊性、內型大小以及臨床和生物學的合理性,以獲得臨床和生物學上不同的RSV內型,最終確定4種具有生物學和臨床意義的內型;

(3)A型嬰兒的特征是毛細支氣管炎的“典型”臨床表現,包括年齡小,以前有呼吸問題和父母哮喘的比例低,單獨呼吸道合胞病毒感染的比例高,M.nonliquefaciens的豐度高,IFN-α反應中等。B型嬰兒的特點是父母哮喘、IgE超敏和鼻病毒合并感染的比例高,肺炎鏈球菌和卡他莫拉菌豐度高,以及IFN-α反應高。C型嬰兒的特點是高比例的抗生素使用,菌群紊亂和IFN-α反應低。D型嬰兒的特點是低比例的父母哮喘和IgE敏感,M.catarrhalis豐度增高、IL-6水平增高;

(4) 比較A型和其他類型毛細支氣管炎的結局風險,以研究它們與臨床結果的縱向關聯,結果顯示,與A型嬰兒相比,B型嬰兒在5歲時發生哮喘的風險顯著更高,而內型C或D的患者沒有顯著風險差異;

(5)從個體和綜合兩方面比較鼻咽部微生物組、轉錄組和代謝組,以便更好地了解最低風險組(A型)和最高風險組(B型)之間的差異,結果顯示,與A型嬰兒相比,B型嬰兒肺炎鏈球菌豐度較高。這些內型之間的宿主轉錄組表達譜不同,共有29個差異表達基因。在通路分析中,B型嬰兒有24個差異富集的通路,如IFN-α通路上調。對轉錄組和代謝組數據的綜合分析也表明,共有155條差異通路,其中B型的pi3k-akt-mtor信號通路顯著富集;

(6)在檢測穩健性的敏感性分析中,與A型相比,B型嬰兒患哮喘的風險顯著升高和喘息復發率升高。差異基因表達分析顯示,與與A型相比, B型嬰兒也組中的IFN-γ和NFκB通路也顯著富集。與A型相比,B型嬰兒在5歲時患哮喘的風險明顯更高,且哮喘復發率也較高。本研究為早期識別氣道發育關鍵時期的高危兒童提供了證據基礎。

(1)本研究分析了一項多中心前瞻性隊列研究的數據,這項前瞻性隊列研究在美國14個州的17個地點完成了1016名因毛細支氣管炎住院的嬰兒(年齡< 1歲)的登記。在納入該縱向隊列的嬰兒中,包括221例RSV毛細支氣管炎嬰兒,他們被隨機選擇進行鼻咽微生物組、轉錄組和代謝組檢測;

(2)對臨床、病毒、鼻咽部氣道微生物組、轉錄組和代謝組數據應用了整合網絡和聚類方法,并結合平均輪廓得分、網絡模塊性、內型大小以及臨床和生物學的合理性,以獲得臨床和生物學上不同的RSV內型,最終確定4種具有生物學和臨床意義的內型;

(3)A型嬰兒的特征是毛細支氣管炎的“典型”臨床表現,包括年齡小,以前有呼吸問題和父母哮喘的比例低,單獨呼吸道合胞病毒感染的比例高,M.nonliquefaciens的豐度高,IFN-α反應中等。B型嬰兒的特點是父母哮喘、IgE超敏和鼻病毒合并感染的比例高,肺炎鏈球菌和卡他莫拉菌豐度高,以及IFN-α反應高。C型嬰兒的特點是高比例的抗生素使用,菌群紊亂和IFN-α反應低。D型嬰兒的特點是低比例的父母哮喘和IgE敏感,M.catarrhalis豐度增高、IL-6水平增高;

(4) 比較A型和其他類型毛細支氣管炎的結局風險,以研究它們與臨床結果的縱向關聯,結果顯示,與A型嬰兒相比,B型嬰兒在5歲時發生哮喘的風險顯著更高,而內型C或D的患者沒有顯著風險差異;

(5)從個體和綜合兩方面比較鼻咽部微生物組、轉錄組和代謝組,以便更好地了解最低風險組(A型)和最高風險組(B型)之間的差異,結果顯示,與A型嬰兒相比,B型嬰兒肺炎鏈球菌豐度較高。這些內型之間的宿主轉錄組表達譜不同,共有29個差異表達基因。在通路分析中,B型嬰兒有24個差異富集的通路,如IFN-α通路上調。對轉錄組和代謝組數據的綜合分析也表明,共有155條差異通路,其中B型的pi3k-akt-mtor信號通路顯著富集;

(6)在檢測穩健性的敏感性分析中,與A型相比,B型嬰兒患哮喘的風險顯著升高和喘息復發率升高。差異基因表達分析顯示,與與A型相比, B型嬰兒也組中的IFN-γ和NFκB通路也顯著富集。與A型相比,B型嬰兒在5歲時患哮喘的風險明顯更高,且哮喘復發率也較高。本研究為早期識別氣道發育關鍵時期的高危兒童提供了證據基礎。

Integrated omics endotyping of infants with respiratory syncytial virus bronchiolitis and risk of childhood asthma. Nature Communications. 2021. https://doi.org/ 10.1038/s41467-021-23859-6.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

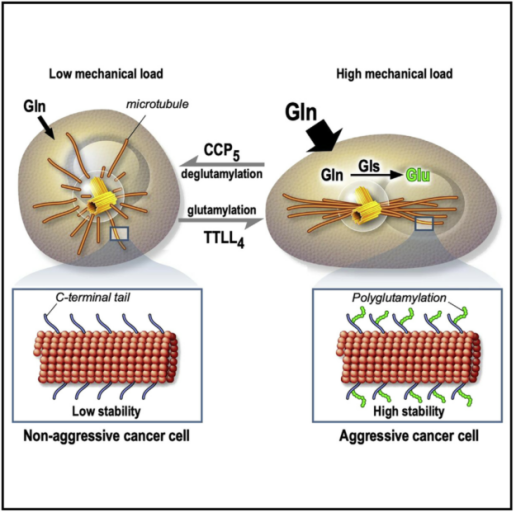

九. Cell Metabolism | 機械誘導的細胞代謝促進MT谷氨酰化以應答癌癥信號

來自腫瘤微環境的機械信號調節細胞力學并影響細胞代謝以促進癌癥侵襲。細胞通過調整其細胞骨架的硬度來承受外力。微管 (MT)充當受壓元件。然而癌細胞如何響應局部受限環境來調節MT動態機制仍不清楚。基于此,法國蔚藍海岸大學的Thomas Bertero和Stéphanie Torrino等研究人員,發現機械誘導的細胞代謝促進MT谷氨酰化以迫使轉移。

(1)細胞外基質 (ECM) 硬化增加了微管蛋白的擴散速率并降低了微管蛋白的可移動部分,同時降低了MT的生長速率,表明ECM硬化穩定了MT。并且增加了 MT谷氨酰化并重組了MT網絡;

(2)MT谷氨酰胺化依賴于谷氨酰胺,用CB839(谷氨酰胺酶抑制劑)對谷氨酰胺酶(GLS)進行藥理學抑制作用會降低 MT谷氨酰化并影響其機械穩定性。代謝組學和代謝途徑分析顯示,ECM硬化顯著調節了33種代謝物的穩態水平,這些代謝物在與氨基酸代謝(天冬氨酸、谷氨酸、精氨酸和脯氨酸)相關的途徑中高度富集。在細胞內谷氨酸/谷氨酰胺比率顯著的增加,當細胞在基質變硬時增加其谷氨酰胺攝取率。還觀察到在剛性基質上培養的細胞中GLS表達和活性增加。這些結果支持谷氨酰胺的攝取和分解代謝調節細胞內谷氨酸池以維持機械應力下MT谷氨酰胺化的觀點。而過表達缺乏谷氨酰化位點的MT突變體降低了其谷氨酰化及穩定性,從而阻礙了體外和體內癌癥的侵襲性;

(3)接著進行siRNA篩選,以確定TTLL和CCP酶家族成員負責MT谷氨酰胺化對機械應力的反應。發現MT谷氨酰胺化的調節影響MT在細胞中的動力學和穩定性。由此確定在對基質硬化的反應中,MT谷氨酰胺化由TTLL4和CCP5協調,并且是穩定MTs所必需和足夠的;

(4)研究人員使用乳腺癌作為機械信號促進疾病進展的疾病模型,表明基質硬化重新連接谷氨酰胺代謝以促進MT谷氨酰胺化并強制MT穩定,從而促進細胞侵襲。

(1)細胞外基質 (ECM) 硬化增加了微管蛋白的擴散速率并降低了微管蛋白的可移動部分,同時降低了MT的生長速率,表明ECM硬化穩定了MT。并且增加了 MT谷氨酰化并重組了MT網絡;

(2)MT谷氨酰胺化依賴于谷氨酰胺,用CB839(谷氨酰胺酶抑制劑)對谷氨酰胺酶(GLS)進行藥理學抑制作用會降低 MT谷氨酰化并影響其機械穩定性。代謝組學和代謝途徑分析顯示,ECM硬化顯著調節了33種代謝物的穩態水平,這些代謝物在與氨基酸代謝(天冬氨酸、谷氨酸、精氨酸和脯氨酸)相關的途徑中高度富集。在細胞內谷氨酸/谷氨酰胺比率顯著的增加,當細胞在基質變硬時增加其谷氨酰胺攝取率。還觀察到在剛性基質上培養的細胞中GLS表達和活性增加。這些結果支持谷氨酰胺的攝取和分解代謝調節細胞內谷氨酸池以維持機械應力下MT谷氨酰胺化的觀點。而過表達缺乏谷氨酰化位點的MT突變體降低了其谷氨酰化及穩定性,從而阻礙了體外和體內癌癥的侵襲性;

(3)接著進行siRNA篩選,以確定TTLL和CCP酶家族成員負責MT谷氨酰胺化對機械應力的反應。發現MT谷氨酰胺化的調節影響MT在細胞中的動力學和穩定性。由此確定在對基質硬化的反應中,MT谷氨酰胺化由TTLL4和CCP5協調,并且是穩定MTs所必需和足夠的;

(4)研究人員使用乳腺癌作為機械信號促進疾病進展的疾病模型,表明基質硬化重新連接谷氨酰胺代謝以促進MT谷氨酰胺化并強制MT穩定,從而促進細胞侵襲。

Mechano-induced cell metabolism promotes microtubule glutamylation to force metastasis. Cell Metabolism. 2021. https://doi.org/ 10.1016/j.cmet.2021.05.009.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

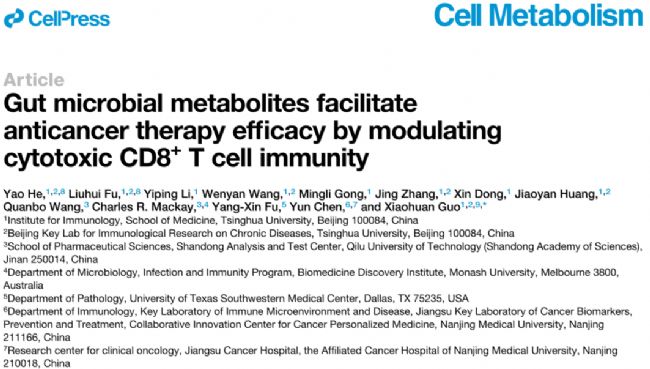

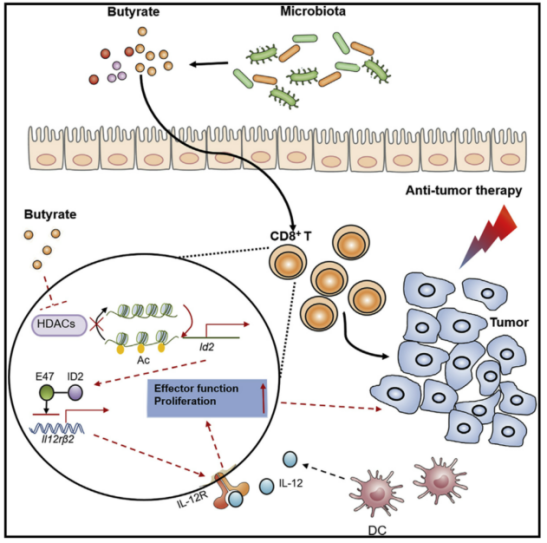

十. Cell Metabolism | 腸道菌群代謝產物通過調節細胞毒性CD8+ T細胞免疫促進抗癌治療效果

近年來,腫瘤免疫療法已成為臨床上治療癌癥的有力手段,并引發了癌癥療法的范式轉變。CD8+ T細胞在腫瘤免疫中起核心作用,促進CD8+ T細胞在腫瘤微環境(TME)中的浸潤和功能可能有助于提高癌癥治療的療效。對小鼠和人類的研究表明,腸道微生物群可以調節腫瘤對化療或免疫治療的反應,將對PD-1阻斷有效的患者糞便菌群移植到無效患者中,能夠增強PD-1抗體治療的療效。腸道微生物群可以合成許多特定的代謝物,一些代謝物可以影響癌癥的發展和系統免疫反應。而腸道微生物如何調節遠端抗腫瘤免疫力,以及腸道菌群是否能調節腫瘤浸潤性CD8+ T細胞應答尚不完全清楚。本研究發現腸道微生物代謝產物,特別是丁酸鹽,可以通過調節CD8+ T細胞在腫瘤微環境中的作用來提高奧沙利鉑的療效。

(1)研究人員發現口服抗生素可以破壞化療藥奧沙利鉑的抗癌療效,向抗生素處理小鼠回輸腸道菌群代謝物,可以提高腫瘤微環境中CD8+ T細胞的浸潤和功能,進而促進化療藥物的療效,表明腸道菌群可以通過其代謝產物影響機體抗腫瘤免疫應答以及治療效果;

(2)代謝組學分析顯示抗生素處理導致小鼠腸道內的微生物代謝產物組成發生變化,其中短鏈脂肪酸丁酸的含量顯著降低。同時,丁酸能夠顯著提高CD8+ T細胞中干擾素-γ(IFN-γ)的表達。表明丁酸鹽可能介導腸道微生物群的抗癌作用;

(3)為了進一步證實丁酸對CD8+ T細胞的直接作用,對卵清蛋白(OVA)特異性的OT-I CD8+ T細胞進行體外活化,并給予低劑量(1 mM)丁酸過夜處理。結果顯示丁酸處理可以直接調節CD8+ T細胞的功能,促進抗腫瘤免疫;

(4)機制上,丁酸對腫瘤浸潤性CD8+ T細胞的促進作用需要ID2。ID2在CD8+ T細胞的腫瘤浸潤和功能中起著至關重要的作用,ID2通過調節IL-12信號通路促進CD8+ T細胞的細胞毒性功能,丁酸通過調節ID2依賴的IL-12通路提高CD8+ T細胞的功能;

(5)研究人員發現含丁酸鹽飼料或丁酸鹽腹腔注射均能促進奧沙利鉑或PD-L1抗體的抗腫瘤療效。通過收集奧沙利鉑治療后的結直腸癌患者的血清樣本,研究人員還發現對奧沙利鉑治療有較好反應的患者血清中短鏈脂肪酸(包括丁酸)含量明顯高于無反應患者。

(1)研究人員發現口服抗生素可以破壞化療藥奧沙利鉑的抗癌療效,向抗生素處理小鼠回輸腸道菌群代謝物,可以提高腫瘤微環境中CD8+ T細胞的浸潤和功能,進而促進化療藥物的療效,表明腸道菌群可以通過其代謝產物影響機體抗腫瘤免疫應答以及治療效果;

(2)代謝組學分析顯示抗生素處理導致小鼠腸道內的微生物代謝產物組成發生變化,其中短鏈脂肪酸丁酸的含量顯著降低。同時,丁酸能夠顯著提高CD8+ T細胞中干擾素-γ(IFN-γ)的表達。表明丁酸鹽可能介導腸道微生物群的抗癌作用;

(3)為了進一步證實丁酸對CD8+ T細胞的直接作用,對卵清蛋白(OVA)特異性的OT-I CD8+ T細胞進行體外活化,并給予低劑量(1 mM)丁酸過夜處理。結果顯示丁酸處理可以直接調節CD8+ T細胞的功能,促進抗腫瘤免疫;

(4)機制上,丁酸對腫瘤浸潤性CD8+ T細胞的促進作用需要ID2。ID2在CD8+ T細胞的腫瘤浸潤和功能中起著至關重要的作用,ID2通過調節IL-12信號通路促進CD8+ T細胞的細胞毒性功能,丁酸通過調節ID2依賴的IL-12通路提高CD8+ T細胞的功能;

(5)研究人員發現含丁酸鹽飼料或丁酸鹽腹腔注射均能促進奧沙利鉑或PD-L1抗體的抗腫瘤療效。通過收集奧沙利鉑治療后的結直腸癌患者的血清樣本,研究人員還發現對奧沙利鉑治療有較好反應的患者血清中短鏈脂肪酸(包括丁酸)含量明顯高于無反應患者。

Gut microbial metabolites facilitate anticancer therapy efficacy by modulating cytotoxic CD8+ T cell immunity. Cell Metabolism. 2021. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.03.002.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com