培養肉從細胞培養到生產的關鍵步驟及工藝流程

本文來源于:生物制品圈

隨著全球人口和經濟活動的不斷增長,自然資源和環境面臨巨大壓力。根據聯合國糧食及農業組織的預測,到2050年,全球對肉類的需求將增加70%,達到4.55億噸。中國的肉類消費也在快速增長,2021年人均肉類消費量達到52kg,是1961年的16倍。為了滿足日益增長的肉類需求,中國在2020年進口了480萬噸豬肉,占全球進口量的46.29%。然而,傳統畜牧業在養殖過程中消耗大量土地和資源,并產生廢水、廢氣和土壤污染,畜牧業的碳排放也加劇了溫室效應。

圖1:全球肉類消費量及其預測

在此背景下,人工培養肉作為一種新型肉類替代品,逐漸受到關注。培養肉不通過傳統動物養殖的方式,而是利用細胞培養工程和組織工程等技術,在體外培養動物肌肉組織作為食用材料。傳統肉類生產方式不僅消耗大量糧食、水資源、帶來嚴重環境污染,近年來肉類食品從養殖、加工、流通到消費的安全問題層出不窮,一直困擾著人們。人們亟須一種高效、環保、可持續的新型肉類生產方式,以滿足未來人類的肉品供應。培養肉或可成為未來食品生產的重要模式,它不僅使得細胞培養可控,提高肉類制品的品質,還能顯著減少對環境的影響。

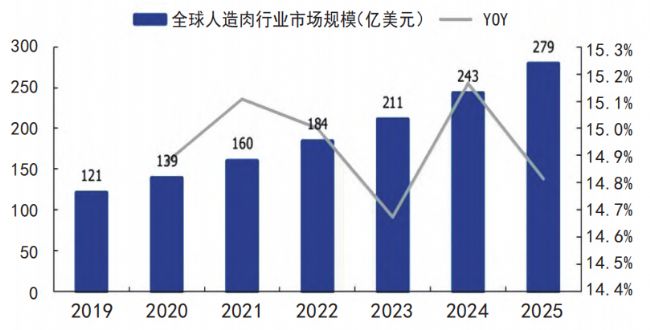

01人造肉的市場規模

據中研產業研究院公布的《2021-2025年中國人造肉市場深度分析及投資前景咨詢報告》顯示,2021年全球人造肉的市場規模約160億美元,預計到2025年全球人造肉市場規模有望達到279億美元。另外,巴克萊銀行2019年發布的研究報告預估,10年后全球人造肉市場規模可達1400億美元。

圖2:全球人造肉行業市場規模預測及增速

至于國內市場,根據市場調查報告,2016-2021年,我國人造肉市場規模從26億元增長至112億元,年平均增長率在66.2%左右,在人造肉市場普及率持續提升的背景之下,行業市場規模將繼續增長,初步預計到2028年中國人造肉市場規模將超過200億元,市場上升空間廣闊。

02人造肉的優勢和分類

與傳統動物養殖肉類相比,人造肉主要具有以下五個方面的優勢:

一是緩解食物資源壓力。人口增長導致肉類需求增加,傳統畜牧業難以滿足未來龐大的需求,人造肉可以作為一種補充手段來保障肉類供應,有助于減輕資源壓力。

二是人造肉能夠有效控制其營養成分。人造肉的好處在于各種營養成分可以進行有效配比,按需生產,確保產品更有利于滿足人類的營養需求和健康需求。

三是用人造肉替代傳統肉類可以避免病毒疫情的影響。非洲豬瘟曾經直接導致整個中國豬肉供給量的不足,推動了豬肉價格的高位運營。人造肉不存在攜帶或感染病毒的風險,從根本上防止了很多人畜共患病和動物疫病的傳播,如瘋牛病、口蹄疫、非洲豬瘟等,相對而言更綠色更安全。

四是綠色環保。傳統畜牧業會對生態環境造成巨大壓力,畜牧業產生的溫室氣體如甲烷等,會導致全球變暖;并且養殖大量牲畜需要廣闊的土地,用于放牧和種植飼料,也會消耗大量水資源,而人造肉可有效解決這些問題,減少環境污染和資源浪費。

五是提升動物福利。傳統的肉類生產方式涉及動物的飼養和屠宰,而人造肉如果能大規模應用,可在一定程度上減少對動物的傷害,為動物福利做出貢獻。

目前,人造肉可以分為植物基肉、菌類蛋白肉類似物和細胞培養肉三大類:植物基肉是以植物蛋白為原料,通過添加一些輔料和添加劑制造而成;菌類蛋白肉類似物主要是通過養殖或發酵食用菌來生產肉制品;細胞培養肉則是通過分離動物原生組織中的干細胞,再經過一系列體外培養分化獲得,由于其來源于動物組織細胞,其外形、口感、質地和營養比植物基肉更加接近真實肉類,因此有望成為更合適的動物蛋白替代品。

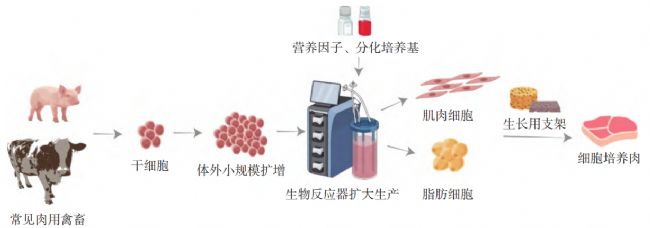

03培養肉生產流程及關鍵點

以細胞培養肉的生產流程為例,其大致步驟如下:首先,從存活或已宰殺的動物組織中提取出適宜的種子細胞;隨后,對這些種子細胞進行小規模的增殖培養,以確保它們保持未分化的生長狀態,也就是干性生長;接著將這些細胞轉移到生物反應器中,進行更大規模的擴大生產;根據最終的產品需求對這些干細胞進行定向誘導譜系分化;最后將分化后的細胞與合適的支架材料結合進行三維立體培養,直至得到成熟的肉類產品,或將分化后的細胞以一定比例匯合后以3D打印細胞的方式調和成不同口味的肉類產品。

圖3:細胞培養肉的生產流程

第一步:種子細胞的獲取。可用于細胞培養肉生產的干細胞主要包括胚胎干細胞(ESCs)、誘導多能干細胞(iPSCs),以及成體干細胞,如肌肉干細胞(MuSCs)和間充質干細胞(MSCs)。其中,MuSCs和MSCs的使用較為廣泛。

第二步:種子細胞的培養過程。種子細胞需要營養因子來促進其增殖、分化和成熟,培養基為細胞提供足夠的營養供應。由于不同批次的血清組分差異較大、有引入致病因子的風險等原因,含血清培養基不適于工業化規模生產,而開發無動物源性血清的培養基是生產細胞培養肉中最亟待解決的問題。目前,市售血清替代品和無血清培養基為體外培養哺乳動物細胞提供了更多選擇。

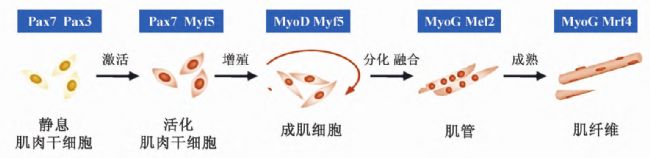

第三步:細胞分化。在體外,MuSCs在培養基或者生物反應器中生長,其在特定條件下能分化成肌纖維,這是組成細胞培養肉的基礎。而MSCs已被證明可以分化為脂肪細胞和肌細胞,進而可以用于生產脂肪和肌肉。

圖4:成肌分化過程及相關調節因子

第四步-A:細胞生長用支架系統。在培養基中生長的細胞如果沒有合適的支架,想要獲得類似傳統肉類結構的組織是非常困難的。理想的支架應為非動物源,具有適當大小的表面積供細胞生長和附著,具有組織樣硬度的柔韌性以供肌管生長,及良好的培養基擴散能力和易于與培養肉分離的能力,適當的支架系統可以促進細胞增殖、分化。

第四步-B:細胞3D打印技術。將從動物(牛、豬、雞)中提取干細胞進行人工培育、增殖分化成各種細胞類型,再將其以不同比例混合作為生物墨水進行3D打印,最后放在培養皿中培養形成人工培養肉。

04培養肉生產的技術挑戰

種子細胞體外培養過程中如何維持干性與高效定向分化的能力是細胞培養肉規模化生產過程中的重要技術問題。在生產細胞培養肉的過程中,生產足夠量的細胞是其中尤為重要的一環。據估計,生產10-100千克的培養肉需要1012-1013個細胞。高昂的成本是細胞培養肉規模生產面臨的主要“卡脖子”問題。因此,為了滿足市場需求,高密度細胞培養是降低成本的重要一環。通常,微載體或片狀載體這類材料可立體三維培養細胞,大幅提高細胞培養密度,輔以生物反應器可提供更可控的細胞培養環境,使實現大規模培養成為可能。

實際上,工藝開發是建設規模化生產體系重中之重的一環,是細胞培養肉實現商業化生產的基礎保障。Eppendorf生物反應器在溫度、溶氧、pH值等條件的精確控制具有卓越優勢,近年來其產品已廣泛應用于生物醫藥領域中蛋白質藥物、單克隆抗體、疫苗的工藝開發和生產中,且其產品在干細胞培養方面的應用尤為突出。然而,細胞培養肉領域的種子細胞并非廣泛使用的工程化細胞,沒有成熟的規模化培養工藝和參數,因此需要針對性設計培養和分化路徑,精確研究關鍵參數和放大工藝。

《人工培養肉技術的進步》(Advances in cultured meat technology)是由Burleigh Dodds Science Publishing出版的專門介紹人工培養肉的一本專業書籍,該書特邀了多名來自企業和名校的專業人士,從細胞系來源和特性、細胞培養和組織工程技術的應用、質量和可持續發展、到人們對培養肉態度轉變等多方面全面介紹了該人工培養肉技術要點、挑戰和應用。同時,該書還著重討論了建立監管框架以允許這種新型產品的生產和貿易的重要性,以及消費者對新技術的接受度這一關鍵問題等內容。其中,Eppendorf被特邀撰稿生物反應器這一重要章節,詳細描述了其培養細胞的工藝原理和操作細節。