單細胞和空間轉錄組學揭示骨肉瘤淋巴結轉移機制和微環境重塑中的應用

期刊:BMC Medicine

影響因子:11.8

主要技術:scRNA‐seq,空間轉錄組,免疫組化

導語

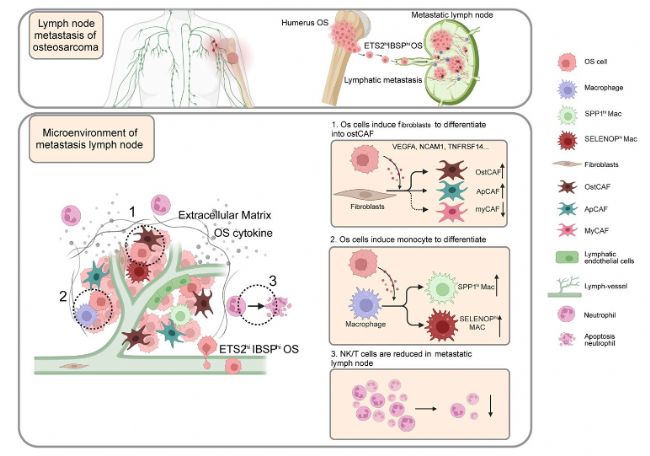

骨肉瘤 (OS) 是最常見的原發性惡性骨腫瘤,極易轉移。OS 可通過淋巴管轉移到淋巴結 (LN),腫瘤細胞的轉移重建了 LN 的免疫景觀,有利于腫瘤細胞的生長。然而,骨肉瘤 LN 轉移和轉移性淋巴結 (MLN) 微環境重塑的機制尚不清楚。從 18 個單細胞測序樣本中,我們獲得了 117,964 個細胞。擬時間分析顯示,在 LN 轉移過程中,成骨細胞 (OB) 細胞可能遵循從癌旁組織 (PC) →原發腫瘤 (PT) → MLN 或從 PC → PT 分化的路徑。接下來,結合生生信分析、體外和體內實驗以及免疫組化,確定新 ETS2/IBSP 可能會促進 LN 轉移。OS 細胞可以通過與各種細胞成分相互作用來重塑 LN 的微環境,例如骨髓、癌癥相關成纖維細胞 (CAF) 和 NK/T 細胞。

技術服務

scRNA‐seq,空間轉錄組,免疫組化

研究結果

1. 骨肉瘤單細胞圖譜

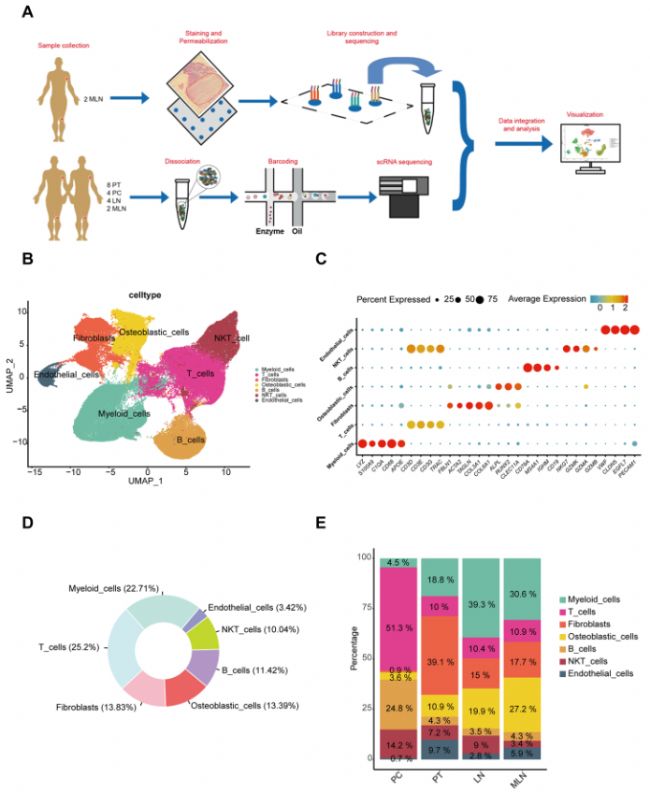

為了研究發展和轉移的過程,本研究收集了 18 份樣本,包括 8 例原發性腫瘤 (PT) 、4 例癌旁 (PC) 和 6 例淋巴結 (LN)。此外,為了驗證 LN 中微環境的變化,對兩個 MLN 進行了空間轉錄組測序(圖 D)。經過數據質量控制,最終獲得總共 117,964 個細胞,并將其分為 7 種細胞類型(圖 1B)。根據標記基因表達對細胞群進行注釋如下:髓樣細胞 (LY Z , S100A9 , C1QA , CD68 , APOE);T 細胞 (CD3D、CD3E、CD3G、TRAC);成纖維細胞 (CAF) (FBLN1、ACTA2、TAGLN、COL3A1、COL6A1);成骨細胞 (OB 細胞) (ALPL、RUNX2 CLEC11A);B 細胞 (CD79A、MS4A1、IGHM、CD19);NKT 細胞 (NKG7, GZMK, GZMA, GZMB, CD3D, CD3E, CD3G, TRAC);內皮細胞(VWF、C AV 1、CLDN5、EGFL7、PECAM1)(圖 1C)。在本研究中檢測到的所有細胞中,T 細胞和髓樣細胞最豐富,其次是 CAF 和 OB(成骨細胞)細胞(圖 D)。OB 細胞主要分布在 MLN 和 PT 中,而 T 細胞和 NKT 細胞主要分布在 LN 中(圖 1E)。

2.骨肉瘤進展過程中成骨細胞的轉錄特征

為了鑒定惡性細胞的克隆結構和細胞來源,使用 inferCNV 算法分析了 MLN、LN 和 PT 樣本中 OB 細胞的 CNV 和克隆性。我們選擇 PC 樣本中的 OB 細胞作為參考,因為 PC 成骨細胞被認為是良性的。結果顯示,PT 和 MLN 樣本中的 OB 細胞在除 10 、 13 和 21 號染色體外的大多數染色體上表現出基因拷貝數增加,表明 PT 和 MLN 中的 OB 細胞是惡性骨肉瘤細胞 (OS 細胞)。相比之下,LN 中的 OB 細胞具有與參考細胞相似的拷貝數,表明它們是良性的(圖 2A)。因此,PT 和 MLN 中的 OB 細胞被鑒定為惡性腫瘤細胞,即骨肉瘤細胞 (OS 細胞)。隨后,我們檢測了 PC、PT 和 MLN 中成骨細胞標志物的表達豐度。結果顯示 ALPL 、 RUNX2 和 CLEC11A 在 PC 中低表達,而在 PT 和 MLN 中高表達 (均 p< 0.05,Wilcoxon 檢驗),這表明腫瘤進展過程中 OB 細胞異常激活和惡性轉化 (圖 2B)。我們還對患者 7 進行了擬時間分析,同時收集了 PC 、 PT 和 MLN。可以看出,患者 7 的結果與混合樣本的結果相似。這表明,在 LN 轉移過程中,OB 細胞可能遵循從 PC →PT → MLN(狀態 3)或 PC→PT(狀態 2)的分化路徑(圖 2)。2C,附加文件 5:圖 S1)。許多基因在狀態轉換過程中表現出差異表達,表明這些基因可能介導 OS 的發病機制和 LN 轉移 (圖 2D)。此外,還介紹了各種組織中排名前 5 位的差異表達基因。這些基因可能參與 OS 的發病機制和轉移,需要進一步研究 (圖 2E)。

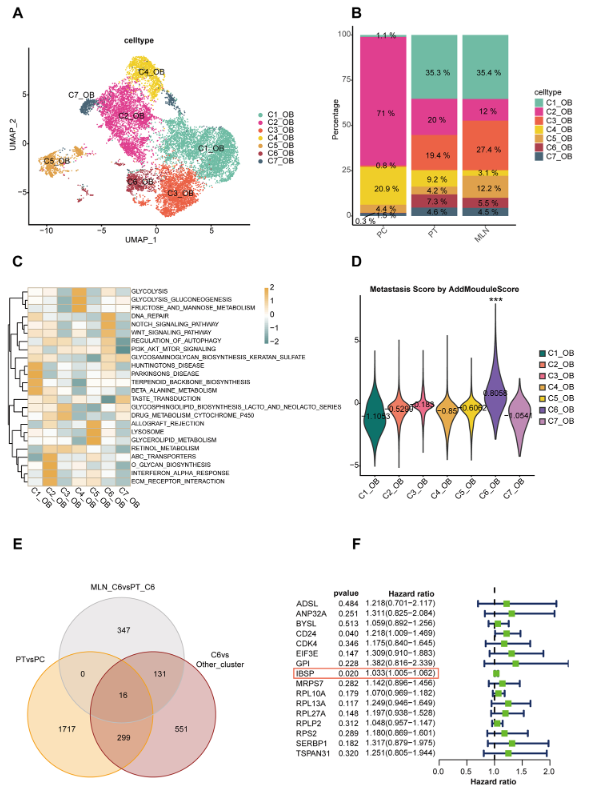

3.ETS2 通過 IBSP 介導 LN 轉移

為了進一步探索轉移的機制,我們將 OB 細胞細分為 7 個不同的亞組(圖3A)。來自不同來源的樣品中的 OB 細胞,并發現它們之間存在顯著的異質性(圖 D)。為了闡明 OB 細胞不同亞群的功能,我們對每個亞群的差異表達基因進行了 GSVA 分析。結果顯示,C6 簇中的差異表達基因在 DNA_REPAIR、 NOTCH_ SIGNALING_PATHWAY、 WNT_SIGNALING_PATHWAY 和 PI3K_AKT_MTOR_SIGNALING 等與轉移相關的通路中顯著富集。C6 簇的 lls 被認為是最有可能執行遷移和侵襲功能的亞群(圖 3C)。為了進一步確認 C6 亞組與 OS 轉移的關聯,我們編譯了先前報道與 OS 轉移相關的基因,并使用 AddModuleScore 使用這些基因對每個亞組進行評分。結果顯示 C6 亞組得分最高,表明 C6 亞組與轉移 (Fig. 3D) 關系最密切。使用 AUCell 時,類似的結果也適用(附加文件 6:圖 S2C)。為了鑒定 C6 簇中的樞紐基因,我們交叉了以下三個基因集:與 PT 的 C6 相比,在 MLN 的 C6 中高度表達的基因 (MLN_C6 vs PT_C6),與 MLN 中的其他亞組相比,在 C6 中高度表達的基因 (C6 vs other_clusters),以及與 PC 的 OB 相比,在 PT 的 OB 中高度表達的基因 (PT vs PC)。獲得了 16 個樞紐基因(圖3E)。在 TARGET 數據庫中對這些候選基因進行分析,發現只有兩個基因(IBSP 和 CD24)具有顯著的預后價值(圖 D)。IBSP 基因編碼骨唾液蛋白,該蛋白參與細胞粘附和遷移,可能與腫瘤轉移有關。因此,IBSP 被認為是參與轉移的 C6 亞組中的關鍵基因。在查閱 PROMO 數據庫后,發現 ETS2 可能是調節 IBSP 的轉錄因子,相關性分析表明,ETS2 對 IBSP 具有調節作用,因此,我們認為 ETS2 是調節 IBSP 的潛在轉錄因子。

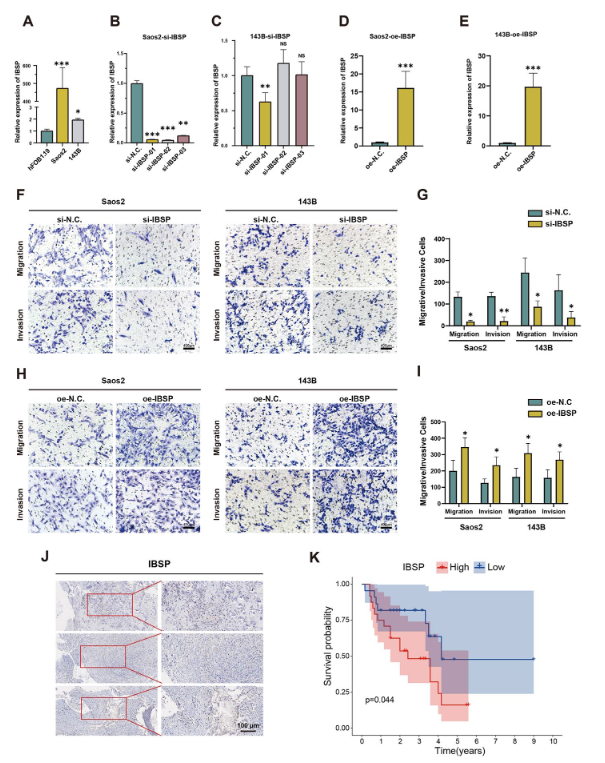

4. 驗證 ETS2 通過 IBSP 在體外和體內促進骨肉瘤細胞轉移

為了研究 IBSP 對腫瘤進展的影響,首先使用 RT-qPCR 檢測比較了骨肉瘤細胞系 (143B, Saos2) 和正常成骨細胞 (hFOB1.19) 之間 IBSP 的表達水平,發現與 hFOB1.19 相比,IBSP 在 Saos2 和 143B 中的表達更高(圖 1)。隨后,我們在骨肉瘤細胞系中進行了 IBSP 和 ETS2 的沉默和過表達功能實驗。在第一步中,我們設計了靶向 IBSP 的 siRNAs 過表達慢病毒載體,并在 Saos2 和 143B 細胞中進行了初步轉染。結果表明,si-IBSP 01 表現出最佳的敲低效率(圖 D)。4B 和 C),過表達慢病毒載體具有顯著的過表達效率(圖 4D 和 E)。因此,si-IBSP 01 和 IBSP 的過表達慢病毒載體被用于進一步的實驗。Transwell 遷移和侵襲試驗顯示,IBSP 敲低顯著降低了 Saos2 和 143Bcells 的遷移和侵襲能力(圖 D)。4F 和 G)。相反,過表達 IBSP 顯著增加了這兩個細胞的遷移和侵襲能力(圖 D)。4H 和 I)。隨后,我們進行了免疫組織化學染色,證實了 IBSP 在骨肉瘤組織中的表達(圖 D)。KaplanMeier 曲線顯示,IBSP 的高表達與患者的不良預后相關 (p < 0.05) (圖 4K),進一步支持 IBSP 參與腫瘤發生和進展。此外,與對照組相比,EdU 染色顯示 siRNA 細胞中的細胞增殖和 EdU 摻入顯著降低。

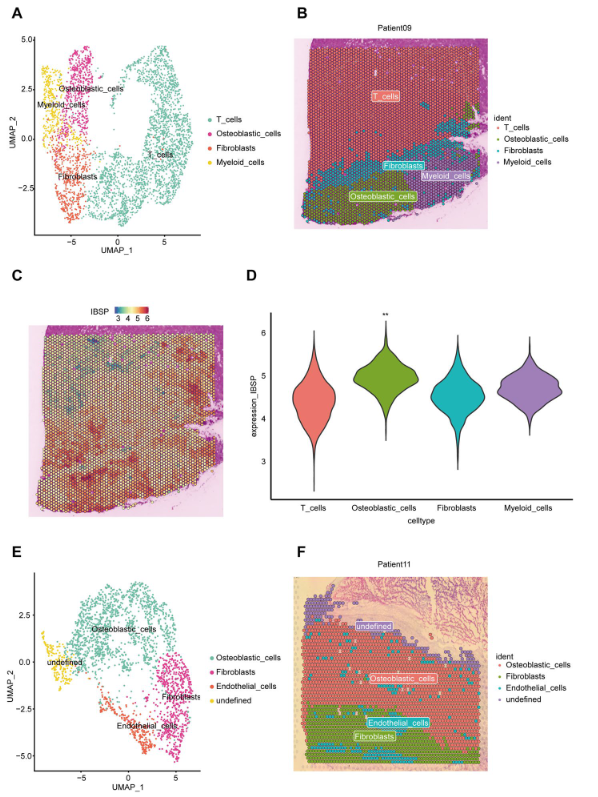

5. MLN 的空間轉錄組學特征

對 2 個轉移性淋巴結樣本進行空間轉錄組學分析。經過質量控制、降維和聚類,將患者 09 的斑點分為 5 個亞組。反卷積算法確定亞組 0 和 1 是 T 細胞,亞組 4 是 CAFs,亞組 4 是髓系細胞(附加文件 9:圖 S5A 和 B)。亞組 2 與 AddModuleScore 算法一起被鑒定為 OB 細胞(附加文件 9:圖 S5C)。在空間分布方面,OB 細胞位于 CAFs 和髓系細胞附近,這進一步證實了 OB 細胞與這兩種細胞類型之間的相互作用。有趣的是,CAFs 充當屏障,分離 T 細胞,從而抑制 T 細胞對 OB 細胞的細胞毒作用(圖 9A)。此外,IBSP 在 OB 細胞中高表達,這再次證實了 IBSP 高表達可能導致 LN 轉移的觀點(圖 9B 和 C)。對于患者 11,斑點分為 5 個亞組。亞組 0 和 2 被鑒定為 OB 細胞,亞組 1 為 CAF,亞組 3 為內皮細胞(附加文件 9:圖 S5D-F)。盡管患者 11 的 MLN 中沒有 T 細胞和髓樣細胞,但仍在 OB 附近觀察到 CAFs,進一步證實了 CAFs 對 OB 的交互影響。此外,內皮細胞散布在 CAFs 和 OB 內,為腫瘤生長提供營養支持(圖 9D)。

結論

骨肉瘤是一種高度惡性的腫瘤,預后不良,當 LN 轉移發生時,患者的生存率會較低。大多數研究都集中在骨肉瘤的血行轉移上,但很少有關于 LN 轉移的具體機制的研究。同時,腫瘤細胞重塑 LN 微環境的研究幾乎存在空白。因此,我們首次在單細胞水平上精確剖析了骨肉瘤中 LN 轉移的分子機制。我們鑒定了 OS 細胞的轉移相關亞群,并通過體外和體內實驗驗證了 ETS2/IBSP 信號軸在 LN 轉移中的調節作用。此外,通過結合 scRNA 測序和相應的空間轉錄組數據,發現 OS 細胞通過與骨髓細胞(主要是巨噬細胞)和 CAF 相互作用來提高適應性,此外還發現并驗證了新的信號軸 ETS2/IBSP 在骨肉瘤 LN 轉移中的作用。

參考文獻:

Liu Y, He M, Tang H, Xie T, Lin Y, Liu S, Liang J, Li F, Luo K, Yang M, Teng H, Luo X, He J, Liao S, Huang Q, Feng W, Zhan X, Wei Q. Single-cell and spatial transcriptomics reveal metastasis mechanism and microenvironment remodeling of lymph node in osteosarcoma. BMC Med. 2024 May 17;22(1):200. doi: 10.1186/s12916-024-03319-w. PMID: 38755647; PMCID: PMC11100118.