假性與主動的間歇性θ脈沖刺激與重度抑郁癥治療反應相關的心血管差異

01研究背景

重度抑郁癥患者的心率通常失調,表現為總體心率(HR)較高和心率變異性(HRV)較低。有研究發現在重復性經顱磁刺激(rTMS)作用于背外側前額葉皮層時(DLPFC),心率會降低,這表明了背外側前額葉皮層與心臟之間的連接性。最近一種新形式的rTMS被稱為θ脈沖刺激(TBS)已被開發。間歇TBS(iTBS)作為TBS的一種,能夠在短短3分鐘的時間內提供600脈沖。

此項研究旨在確定針對DLPFC的iTBS是否也影響HR、血壓和HRV,以及這些基線時的心臟反應是否與治療反應相關。

02研究方法

2.1、被試

研究包括了15名重度抑郁癥患者,年齡在20至54歲之間,如果患者目前的發作表現為17項漢密爾頓抑郁量表(HRSD-17)得分至少為18分,則符合納入標準,對足夠劑量的抗抑郁藥物沒有臨床反應(基于當前發作中抗抑郁藥物治療史評分超過3分)或無法耐受至少兩項劑量和持續時間不足的抗抑郁藥物單獨試驗,他們在治療前接受了至少4周的穩定抗抑郁治療方案,并在治療期間繼續進行。

2.2、實驗流程

在治療前,參與者接受了高分辨率的解剖核磁共振成像,并在第一次治療期間采用神經導航系統進行了實時掃描,用于線圈定位。每個被試的左背外側前額葉皮層靶點被定位,這一靶點之前被認為是基于臨床結果和全腦功能連接的最佳靶點。

被試隨機分為兩個治療組,接受四個療程,每兩個療程間隔1小時。其中50%的療程為假性刺激,50%療程為主動刺激。iTBS在相同的位置和強度(120% RMT)進行,只是刺激模式和脈沖總數不同(以5 Hz重復的三次50 Hz脈沖;2秒開,8秒關;每次600脈沖;總時長3 min 9 s)。一個沒有電刺激的假(內部屏蔽的)線圈被放置在假刺激的頂點上,以避免在同一實驗對象通過DLPFC傳遞主動刺激和假刺激時普遍可感知的感覺差異,即使使用了“假”電極。

2.3、數據處理

心電數據與經顱磁刺激脈沖時間鎖定,并分割到實際刺激周期(即189秒)。在心電中檢測R波(即在心電中觀察到的圖形偏轉中觀察到的主要尖峰),并將其轉換為RR速度記錄圖,這是RR區間和時間的數值圖。本研究采用中度偽影校正,糾正可能出現的異位心跳或其他異常。數據記錄分為4段:共189秒,前30秒,前45秒和前60秒,因為在數據記錄開始時心率變化可能更明顯。對于每一段,取均值計算RR區間和RR區間數據的斜率,以衡量RR區間隨時間的變化。HRV變量是在整個189秒中獲得的,因為HRV變量在較長時間的記錄中更可靠。

03實驗結果

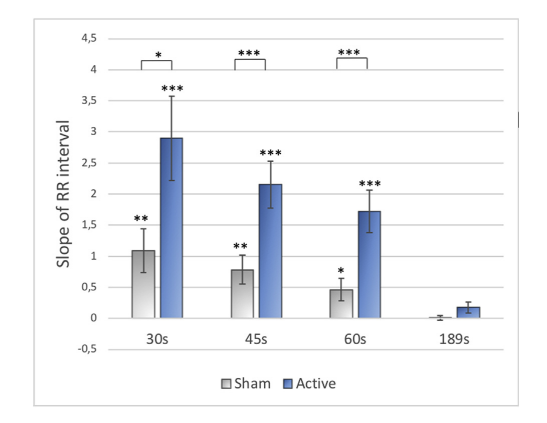

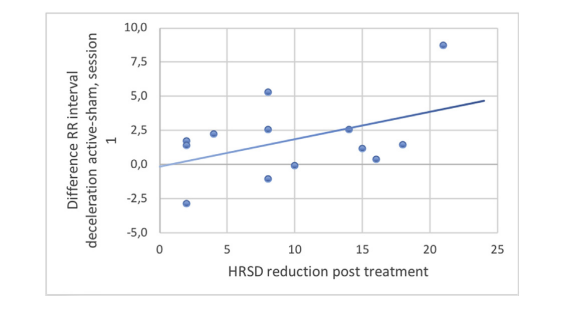

我們發現,與假性刺激相比,接受主動iTBS的患者在刺激的第一分鐘內心率減速明顯更大。此外,心率減速和治療反應之間的關聯趨勢被發現,解釋了26%的方差。而且與假性刺激相比,iTBS刺激期間,心率變異性的幾個指標明顯更高。收縮壓和舒張壓在iTBS活動期均較低。

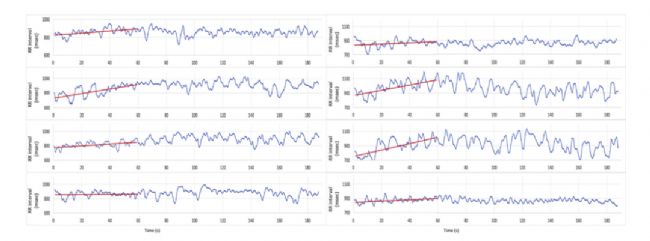

圖1. y軸上顯示的是以毫秒為單位的RR間隔,x軸表示時間。藍線表示RR區間。特別是對于主動-iTBS狀態(每個塊的第二和第三次記錄),RR區間有明顯的差異,初始HR減速(由增大的RR斜率,紅線表示)和更明顯的HRV(由增大的RR變化率表示,或更大的振幅表示),兩個受試者都接受了相同的協議:Sham-Active-Active-Sham (SAAS)

圖1. y軸上顯示的是以毫秒為單位的RR間隔,x軸表示時間。藍線表示RR區間。特別是對于主動-iTBS狀態(每個塊的第二和第三次記錄),RR區間有明顯的差異,初始HR減速(由增大的RR斜率,紅線表示)和更明顯的HRV(由增大的RR變化率表示,或更大的振幅表示),兩個受試者都接受了相同的協議:Sham-Active-Active-Sham (SAAS)

圖2. 不同時間段的RR間隔的斜率,以及在刺激開始后的前30秒內,假性刺激和活動iTBS之間RR區間斜率的差異與治療后HRSD降低之間的相關性。

04結論

應用于DLPFC的活性iTBS能夠跨突觸調節自主神經系統,特別是副交感神經分支,類似于傳統rTMS方法所發現的。此外,數據表明,在基線誘導的自主神經變化越大,30個療程后的臨床反應越好。

05參考文獻及DOI號

Iseger, T. A., Arns, M., Downar, J., Blumberger, D. M., Daskalakis, Z. J., & Vila-Rodriguez, F. (2020). Cardiovascular differences between sham and active iTBS related to treatment response in MDD. Brain stimulation, 13(1), 167-174.

Doi: 10.1016/j.brs.2019.09.016