左背外側前額葉的緩慢重復性經顱磁刺激對增強口頭記憶形成的機制研究

我們能夠編碼和存儲細節豐富、充滿信息和高度聯想的情節,形成情景記憶的第一個關鍵步驟是處理手頭的信息,在存儲事件以供以后訪問之前,必須對事件進行表示。這涉及到后皮層在前額葉自上而下的控制下處理不同的感覺輸入。能夠通過大腦刺激來增強這一過程,不僅對于治療干預,而且對于獲取關于我們的大腦如何完成形成情景記憶的復雜任務的知識,都是無價的。

左背外側前額葉已被證實在記憶形成的過程中起到重要的作用,在編碼過程中對于背外側前額葉進行刺激會降低口頭情景性記憶任務的表現水平,這些表現的降低主要通過促進性刺激方案(20 Hz刺激)實現。因此,似乎左側DLPFC活動可能與記憶表現成反比關系。通過抑制左側DLPFC,人們可以期望看到記憶表現能夠有所提高。緩慢的重復性經顱磁刺激(rTMS)已被證明對皮質區域有抑制作用。

通過腦電(EEG)監測正在進行的電生理活動可以告知導致給定行為觀察的機制,我們特別感興趣的是監測正在進行的頻譜分布,在成功的記憶處理過程中,α-β頻段的振蕩通常顯示功率降低,這可能反映出更有效的刺激處理。

2 研究方法

2.1 被試

實驗一:48名健康被試參與實驗,他們被隨機分配到兩種刺激條件中的一種之中。經人工排除和腦電數據檢查后,樣本中仍有40人,每組20人(DLPFC組:平均年齡21.7歲,范圍18-26歲,男性8人;頂區組:平均年齡22.3歲,范圍18- 27,男性6人)。

實驗二:24名健康被試參加了這項實驗(平均年齡為19.04歲,范圍18-28歲,5名男性)。所有被試均為右利手,視力正常或矯正正常,無神經系統疾病或腦損傷史,并篩查了rTMS的禁忌癥。在實驗前,每個被試都獲得了知情同意,實驗結束時,被試都得到了充分的詢問。

2.2 實驗流程

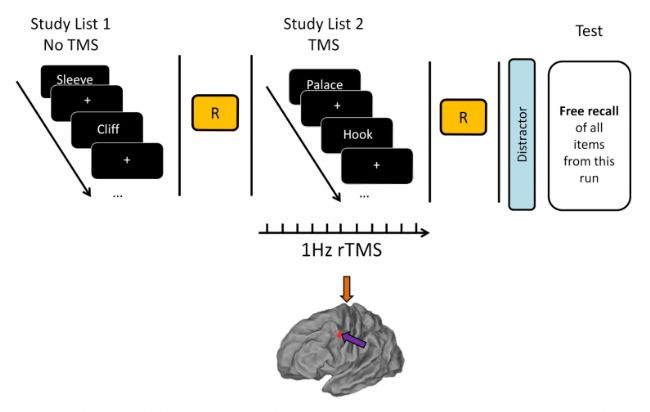

實驗要求被試學習兩個列表,每個列表中包含10個單詞,在對于列表2進行編碼的過程中,45個脈沖的1Hz重復性經顱磁刺激作用于左背外側前額葉(MNI坐標:-45,6,39)或者作用于頂葉,記憶表現是根據每個列表正確回憶單詞的百分比來評估的。

圖1.紫色箭頭表示刺激部位在背外側前額葉,橙色箭頭表示刺激部分在頂葉

圖1.紫色箭頭表示刺激部位在背外側前額葉,橙色箭頭表示刺激部分在頂葉3 實驗結果

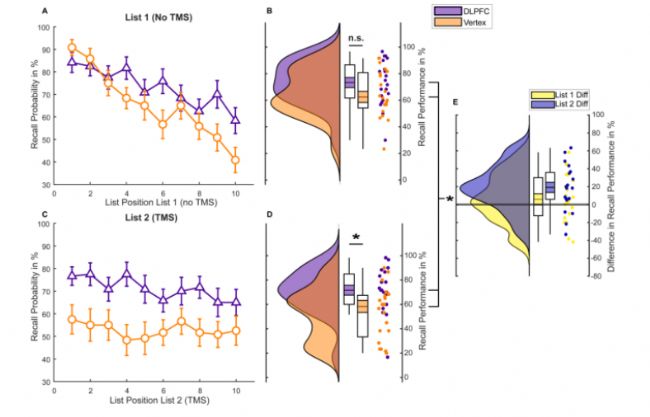

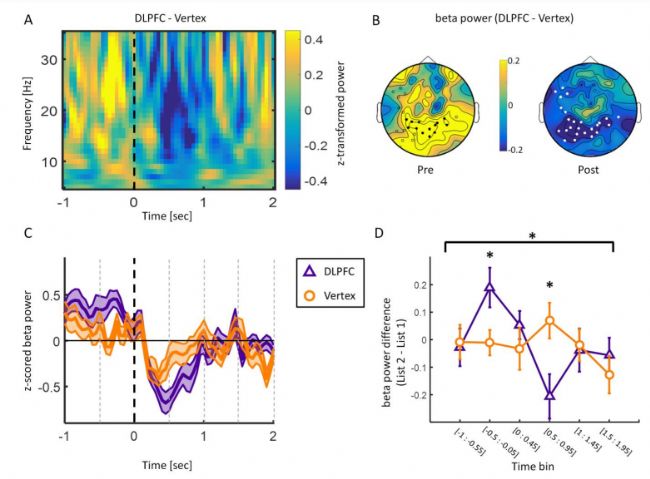

與對照組相比,接受左側DLPFC刺激的被試表現出更強的記憶性能。這一效應在雙盲實驗中被復制,24名被試在左側DLPFC和頂點接受1Hz的rTMS,在第二個實驗中,相比于頂點接受刺激,DLPFC接受刺激能誘導出更好的記憶表現。除了這些行為效應,我們發現對于DLPFC進行1Hz的rTMS能在后部區域誘導出更強的β能量調制,這種狀態被認為對記憶編碼有益,進一步的分析表明,β調制沒有振蕩起源。相反,觀察到的β調節是光譜傾斜的結果,表明這些頂葉區域受到抑制。

圖2. 實驗一的記憶效果,圖A為對于列表1中的單詞的系列位置曲線結果,誤差條描述平均值的標準誤差。圖B為列表1單詞的平均記憶表現的雨云圖,所有的組都有成對的框線圖,框線圖中的彩色區域表示標準誤差,而圓圈表示單個數據點。圖C為列表2中的單詞的系列位置曲線結果。誤差條描述平均值的標準誤差。圖D為列表2單詞的記憶表現。圖E為DLPFC和頂葉條件對每個列表的平均記憶表現的差異(對于列表2進行刺激)。

圖2. 實驗一的記憶效果,圖A為對于列表1中的單詞的系列位置曲線結果,誤差條描述平均值的標準誤差。圖B為列表1單詞的平均記憶表現的雨云圖,所有的組都有成對的框線圖,框線圖中的彩色區域表示標準誤差,而圓圈表示單個數據點。圖C為列表2中的單詞的系列位置曲線結果。誤差條描述平均值的標準誤差。圖D為列表2單詞的記憶表現。圖E為DLPFC和頂葉條件對每個列表的平均記憶表現的差異(對于列表2進行刺激)。

圖3. EEG結果(只分析了記憶的試次),圖A展示了在對于列表2進行編碼的期間,DLPFC和頂葉之間的差異的時頻圖在電極簇上平均,表明在刺激后的beta頻率范圍內,DLPFC和頂葉組之間存在顯著的負差異(即DLPFC比頂葉功率值更小),虛線為單詞呈現的時刻。圖B表示在感興趣的時間窗口內,描述DLPFC和頂葉刺激之間的beta功率(13- 30hz)差異的地形圖(刺激前:-0.5 s到-0.05 s;刺激后0到1s)。白色圓圈表示刺激后出現的顯著的負電極簇。黑色的圓圈顯示負簇內的電極與刺激前有著一個正向的差異。圖C展示了在圖B所示的負電極簇上beta功率(13-30赫茲)的時間過程。陰影區域代表平均值的標準誤差。圖D為通過rTMS分離顯著負電極簇的Beta功率差(列表2 -列表1)。數據被分成六個不重疊的時間窗:[-1至-0.55秒];[-0.5至-0.05s];[0至0.45s];[0.5至0.95s];[1至1.45s];[1.5至1.95s]。

圖3. EEG結果(只分析了記憶的試次),圖A展示了在對于列表2進行編碼的期間,DLPFC和頂葉之間的差異的時頻圖在電極簇上平均,表明在刺激后的beta頻率范圍內,DLPFC和頂葉組之間存在顯著的負差異(即DLPFC比頂葉功率值更小),虛線為單詞呈現的時刻。圖B表示在感興趣的時間窗口內,描述DLPFC和頂葉刺激之間的beta功率(13- 30hz)差異的地形圖(刺激前:-0.5 s到-0.05 s;刺激后0到1s)。白色圓圈表示刺激后出現的顯著的負電極簇。黑色的圓圈顯示負簇內的電極與刺激前有著一個正向的差異。圖C展示了在圖B所示的負電極簇上beta功率(13-30赫茲)的時間過程。陰影區域代表平均值的標準誤差。圖D為通過rTMS分離顯著負電極簇的Beta功率差(列表2 -列表1)。數據被分成六個不重疊的時間窗:[-1至-0.55秒];[-0.5至-0.05s];[0至0.45s];[0.5至0.95s];[1至1.45s];[1.5至1.95s]。

4 結論

我們從現有的研究數據集中得到一個有趣的發現,原研究中作者探討了自主遺忘過程中左背外側前額葉所扮演的角色。我們重新分析了rTMS-EEG數據集發現在對語言材料進行編碼的過程中,當1Hz的rTMS作用于左側DLPFC時,會增強記憶表現。我們進一步發現,這種rTMS引起的記憶表現增強與更強的β功率下降同時發生,這種狀態被認為對刺激處理有利的表現。以確保rTMS對于記憶增強的效果是可復制的,我們進行了第二次實驗驗證對于左側DLPFC的刺激有助于記憶增強效應。

05 參考文獻及DOI號

Plas, M. , Braun, V. , Stauch, B. J. , & Hanslmayr, S. . (2021). Slow rTMS to the left DLPFC enhances verbal memory formation. bioRxiv 2021.03.02.433519.

Doi:https://doi.org/10.1101/2021.03.02.433519