利用JuLI™系列實時活細胞成像分析系統觀察神經突生長過程

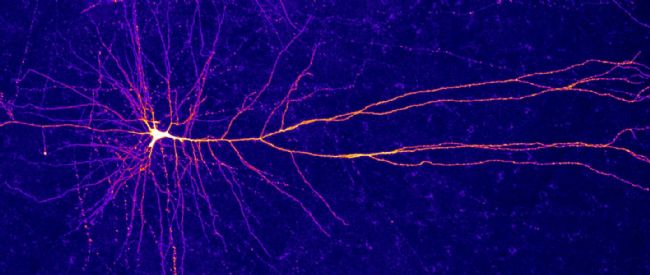

神經突生長是神經元在對指導信號作出反應的過程中產生新突起的過程。神經系統由不同類型神經元構成,神經元是一類高度極化的細胞,有復雜的特定形態結構,通常包括樹突和軸突。神經元通過樹突結構收集上游神經元或環境中的信息,軸突將收集來的信息以電信號或化學信號的形式傳遞給下游神經元或非神經細胞(如肌肉細胞),該過程是生物體內重要的信息傳遞過程。

圖1 神經突生長示意圖

在神經發育過程中,神經前體細胞受內在因子和外在因子調控分化成特定形態的神經元,從而發揮特定功能。神經突生長受到精確調控,形態和數量變化、病變性斷裂、分支縮回或喪失等都可能與神經發育障礙相關聯。目前已鑒定出多種神經系統疾病的潛在致病基因,它們可能引起各種神經系統疾病中神經突生長發生改變。

神經突生長對于在創傷或疾病后的發育和再生過程中連接神經系統至關重要。神經突生長監測適用于評估發育神經毒性,是研究神經元損傷、修復以及神經節類器官疾病模型的關鍵。常規的神經節生長監測實驗,研究人員將神經細胞培養到一定時間后,通過熒光染色或直接明場顯微鏡下觀察結果。人工在顯微鏡下拍攝圖像,無法監測實驗全過程,獲得分析數據有限,且頻繁取出細胞樣本耗時耗力,改變了細胞培養環境。

那么有什么方法可以在不破壞樣本條件的情況下更高效地獲得神經突生長的成像呢?

奎克泰生物的JuLI™系列實時活細胞成像分析系統能夠為神經突生長實驗提供所需要的工具。JuLI™系列設備操作簡單,無需復雜人工操作,省時省力;無需頻繁取出樣本觀察,提供穩定的生長環境;實時觀察,延時記錄,全面呈現類器官培養情況,獲取大量數據進行分析。

應用案例:

中山大學眼科國家重點實驗室的研究人員在《Science Advances》期刊發表題為“Generation of self-organized sensory ganglion organoids and retinal ganglion cells from fibroblasts”的文章。

中山大學眼科國家重點實驗室的研究人員在《Science Advances》期刊發表題為“Generation of self-organized sensory ganglion organoids and retinal ganglion cells from fibroblasts”的文章。

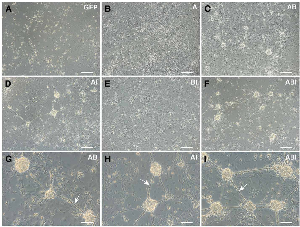

研究人員使用JuLI™ Stage在明場下對經ABI慢病毒或Ascl1慢病毒感染后的MEFs細胞進行活細胞成像,實時監測慢病毒感染后細胞形態變化。研究發現由雙因子或三因子組合(AB、AI和ABI)誘導的神經元簇通過厚厚的束狀神經纖維相互連接,在形態上類似于SG神經叢。

圖2 慢病毒感染MEFs細胞形態變化結果

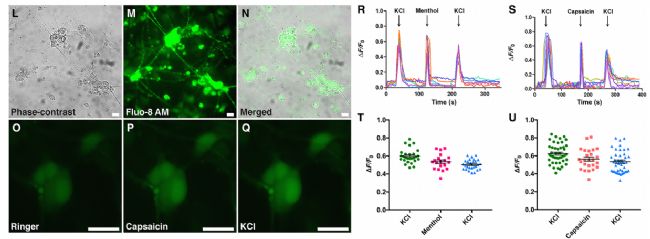

iSG神經元表現出成熟感覺神經元的生理特征。疼痛感覺神經元表達離子通道Trpv1、Trpm8和Trpa1分別對熱、冷和有害的化學物質作出反應。研究者通過鈣成像,使用10μM Capsaicin或100μM Menthol來刺激Trpv1和Trpm8,以證實這兩種通道在iSG神經元中的功能表達;通過瞬時灌注100mM的KCL來監測細胞的功能活力。使用JuLI™ Stage活細胞成像分析系統進行延時拍攝,記錄樣本變化過程。結果表明在使用鈣指示劑Fluo-8 AM孵育后,幾乎所有由ABI誘導的iSG團簇均顯示出綠色熒光(L至N)。在所有記錄的細胞中,56.8%的細胞對Capsaicin有反應,70.4%的細胞對Menthol有反應(O到U),表明大量iSG神經元表達了具有疼痛感覺神經元特征的離子通道。

圖3 (L至N)與Fluo-8 AM孵育后,ABI誘導的iSG和相應的熒光信號結果圖

(O至Q)在Ringe(O)、10μM Capsaicin(P)和100mM KCl(Q)中,

熒光強度顯示的鈣離子變化 (R)對10μM Menthol和100mM KCl的代表性鈣反應

熒光強度顯示的鈣離子變化 (R)對10μM Menthol和100mM KCl的代表性鈣反應

參考文獻:

[1]Gidon A, Zolnik TA, Fidzinski P, Bolduan F, Papoutsi A, Poirazi P, Holtkamp M, Vida I, Larkum ME. Dendritic action potentials and computation in human layer 2/3 cortical neurons. Science. 2020 Jan 3;367(6473):83-87.(IF56.9)

[2]Miller KE, Suter DM. An Integrated Cytoskeletal Model of Neurite Outgrowth. Front Cell Neurosci. 2018 Nov 26;12:447.(IF5.3)

[3]Xiao D, Deng Q, Guo Y, Huang X, Zou M, Zhong J, Rao P, Xu Z, Liu Y, Hu Y, Shen Y, Jin K, Xiang M. Generation of self-organized sensory ganglion organoids and retinal ganglion cells from fibroblasts. Sci Adv. 2020 May 29;6(22):eaaz5858.(IF13.6)

[2]Miller KE, Suter DM. An Integrated Cytoskeletal Model of Neurite Outgrowth. Front Cell Neurosci. 2018 Nov 26;12:447.(IF5.3)

[3]Xiao D, Deng Q, Guo Y, Huang X, Zou M, Zhong J, Rao P, Xu Z, Liu Y, Hu Y, Shen Y, Jin K, Xiang M. Generation of self-organized sensory ganglion organoids and retinal ganglion cells from fibroblasts. Sci Adv. 2020 May 29;6(22):eaaz5858.(IF13.6)

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com