功能性近紅外光譜和多慣性測量單元在行走步態質量研究中的應用

新一輪大范圍雨雪天氣在12月13日拉開了帷幕,北方多地下起了“鵝毛大雪”。雪天路滑,路上行人少了,大家走路也更加聚精會神,小心翼翼。說到“走路”,當你邁出左腳,然后右腳跟上,就完成了一次簡單的步行,正因為走路這種行為太過簡單和隨意,我們可能根本沒有細細考慮過。其實走路這件“小事”并不小,背后反而有著 “大學問”。

從生理學上看,人體走路的原理涉及到多個身體系統的協同配合,包括神經系統、肌肉系統和骨骼系統等。當我們想要走路時,大腦會通過神經系統發送信號到骨骼肌肉,讓它們協調合作來實現步態。同時,神經系統也會接收來自腳底的反饋信號,讓我們能夠感知到地面的情況,保持平衡。

了解了走路的原理,讓我們一起看看那些和 “走路”相關的研究。

研究一

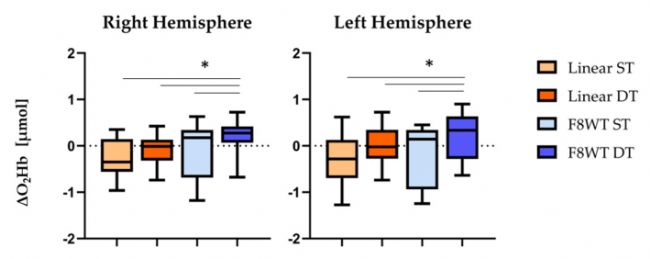

羅馬大學Valeria Belluscio等人圍繞“走路”開展了一項功能性近紅外光譜(fNIRS)和多慣性測量單元(IMUs)的聯合研究,他們邀請了20名健康青年人佩戴Brite便攜式近紅外腦成像設備執行直線和曲線行走軌跡。使用功能近紅外光譜評估前額葉皮層(PFC)激活,同時使用四個慣性測量單元評估步態質量。結果表明,在直線行走過程中,特別是當對任務有較高的注意力需求時,PFC的氧合血紅蛋白濃度增加。沿曲線軌跡行走導致PFC更加活躍,運動表現下降。

研究二

普通人走路值得研究,特殊群體的步態更是引起了研究者的關注。諾森比亞大學Rodrigo Vitorio等人就對帕金森癥患者的步態進行了研究,他們使用SAGA腦電采集分析和Brite便攜式近紅外腦成像設備,監測不同的提示策略(如視覺、聽覺、觸覺等)對帕金森疾患者步態提升的有效性。

研究三

不只是視覺、聽覺、觸覺等各種提示策略,某些藥物對帕金森病患者行走也有著重大的改善。圣保羅州立大學Diego Orcioli-Silva等人利用Octamon便攜式近紅外腦成像設備研究了多巴胺能藥物對帕金森病患者無障礙行走和避障過程中皮質活動的影響。通過組合功能性近紅外光譜(fNIRS)和腦電圖(EEG)系統以及步態參數來計算皮質活動。結果表明,在避障過程中,帕金森病會妨礙 PFC 的激活,而多巴胺能藥物會促使其更加活躍。帕金森病的藥物通過增加后頂葉皮層 (CPz) 活動來增加步行過程中的感覺運動整合。

研究四

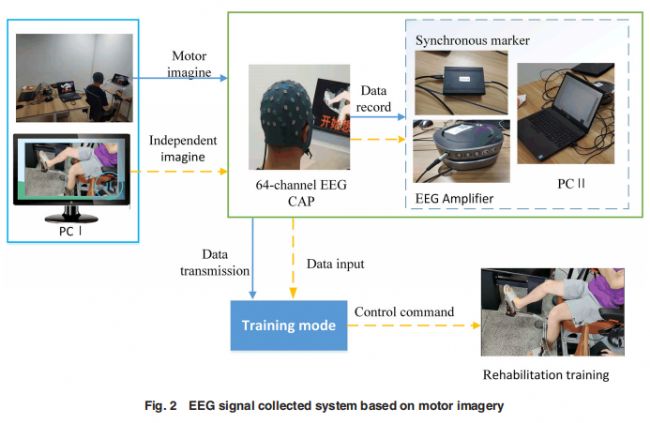

同樣是受神經系統類疾病的困擾,中風患者的步行恢復也是廣大科研人員研究的重點。目前主動康復可以利用EEG信號識別患者的左右腿運動意圖,從而幫助中風患者進行康復訓練,而如何提高識別精度就成了關鍵的一環。寧波大學董芳艷等人提出了一種基于運動想象腦電信號的分類方法,使患者能夠準確地控制左右腿。

借助SAGA腦電采集分析設備對信號進行時頻分析和事件相關去同步/同步(ERD/S)分析,再經過一系列的工具篩選,將所提出的性能優異的分類器應用于下肢康復機器人的主動控制策略中。通過測試,兩名健康志愿者控制左腿和右腿的平均準確率達到了94.6%以上。

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com