可注射活體生物材料修復半月板損傷抑制關節退變

半月板是膝關節內保護關節穩定性的重要組織。半月板缺乏自愈能力,損傷后很難自我修復。醫學上,半月板損傷修復一直是臨床治療的一個難題,尤其是半月板白區損傷的修復更是讓臨床醫生束手無策。目前多采用人工合成類材料對半月板進行修復,但是人工合成類材料的生物相容性不足,且對半月板損傷的治療效果不佳。因此,急需開發一種具備高生物相容性及組織特異生物活性的材料用于臨床。

2020年6月12日中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所于寅團隊在Bioactive Materials發表文章“Injectable ECM hydrogel for delivery of BMSCs enabled full-thickness meniscus repair in an orthotopic rat model”。中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所研究助理鐘剛和廣西醫科大學姚軍博士為該論文共同第一作者。本研究用豬半月板脫細胞化得到一種組織特異性細胞外基質(ECM),并將其制備成可注射的水凝膠用于負載骨髓間充質干細胞(BMSCs)形成一種活體生物材料。研究發現該ECM可以促進BMSCs成軟骨分化;將該ECM負載BMSCs注射到半月板損傷處,可以修復半月板損傷和抑制關節退變。該項研究探討了其生物相容性和軟骨誘導性能,并深入評價了其對半月板損傷的修復和關節的保護作用,對半月板修復具有重要臨床意義。

仿生學開啟研究思路

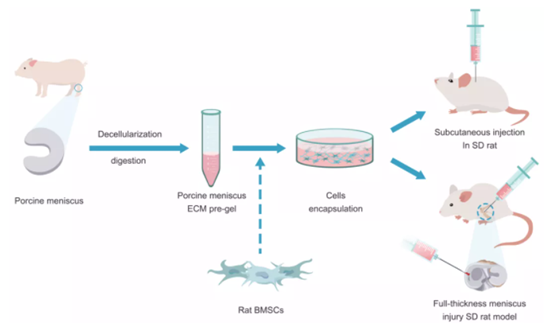

本項研究從仿生學得到啟發,用豬半月板的內側1/3部分組織(白區)通過脫細胞化制作一種組織特異性細胞外基質(ECM),并將其制備成可注射用的水凝膠,再將該ECM負載骨髓間充質干細胞(BMSCs)形成具有生物活性的活體凝膠材料用于半月板損傷修復(圖1)。

圖1:利用可注射活體生物材料進行體內異位及原位軟骨再生及半月板創傷修復實驗的示意圖

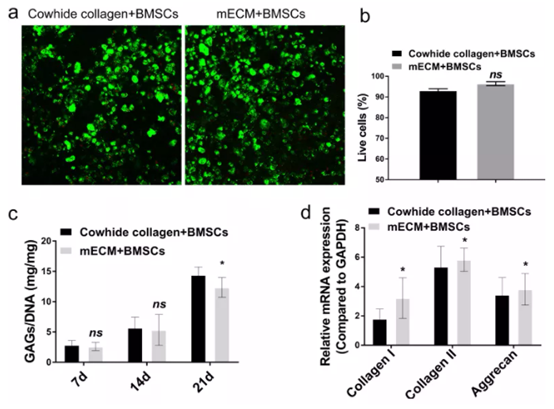

繼而將組織特異性ECM復合BMSCs做體外三維培養,發現該ECM具有優異的生物相容性和軟骨誘導能力(圖2)。

圖2:(a,b)體外三維立體培養live/dead染色;(c)三維立體培養后的糖胺多糖(GAGs)檢測;(d)三維培養21天后,Collagen I,Collagen II和aggrecan的基因表達。

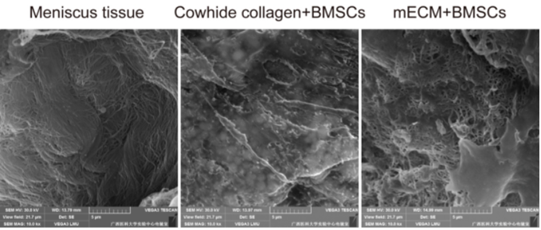

體外培養21天后發現該ECM與BMSCs的復合物的形貌結構更接近正常的半月板組織,這說明該ECM更利于半月板損傷的修復(如圖3)。

圖3: 三維立體培養后的電鏡圖

活體生物材料用于半月板損傷修復

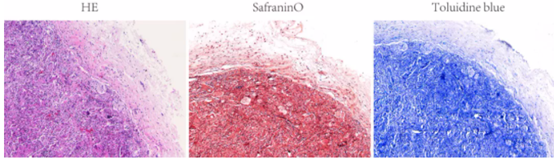

將組織特異性ECM復合BMSCs后在體外培養一周后,置入SD大鼠的背部,四周后取出該復合物進行組織學染色,結果表明該組織內出現了大量的軟骨的特異性標志:“軟骨陷窩”,番紅染色和甲苯胺藍染色呈現強陽性(如圖4)。

圖4: 置入大鼠背部組織特異性ECM復合BMSCs復合物組織學染色

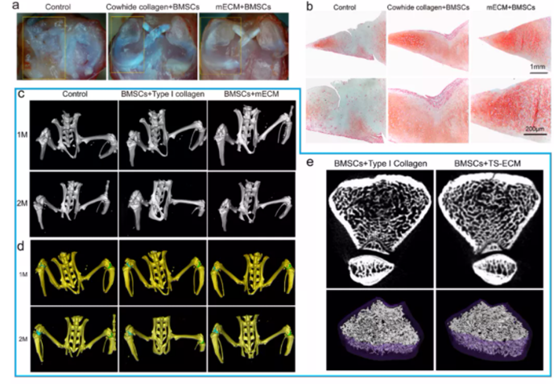

團隊繼而制作了一個位于半月板白區全層的半月板損傷SD大鼠模型,將負載有BMSCs的組織特異性ECM注射到模型半月板損傷部位,兩個月后發現該活體生物材料能夠顯著促進半月板的修復,同時極大地保護了關節,抑制了鈣質流失和骨關節炎的發生(圖5)。

圖5:(a)大體圖;(b)番紅固綠染色;(c-e)micro-CT掃描, c:反映關節腔的骨質變化和骨贅形成;d:反映關節腔容積;e:反映骨小梁密度

【文中(c-e)micro-CT掃描圖像,由我司Micro CT設備(型號:NEMO)進行的樣本掃描并提供的圖像。】

該研究利用組織特異性的ECM負載骨髓間充質干細胞形成可注射的活體水凝膠,并深入研究了其在全層半月板損傷動物模型中的治療效果和保護關節免于骨關節炎的功能,實驗過程歷時兩年半,克服了動物實驗過程諸多困難,通過在顯微鏡下對小鼠進行微創手術來構建半月板損傷模型,確保了實驗模型的準確性,為臨床半月板損傷的治療提供了新思路,是可注射活體生物材料在再生醫學應用上的有意義的嘗試。