文獻解讀:非病變性狼瘡皮膚有助于骨髓細胞炎癥進展并引發皮膚炎癥

影響因子:19.319

導語

皮膚紅斑狼瘡(cutaneous lupus erythematosus,CLE)是一種導致患者毀容且認知甚少的疾病,CLE常與系統性狼瘡(systemic lupus erythematosus,SLE)有所關聯。過去的研究表明,非損傷性角化細胞在疾病易感性中發揮作用,但目前尚沒有以全面的方式或在其他細胞群作用的背景下進行研究。

科學問題

目前CLE患者皮膚中不同細胞類型的功能作用、細胞群間異常的細胞通信網絡、炎癥誘因的細胞介質尚未得到很好的定義。

研究技術

10×單細胞轉錄組測序(scRNA-seq),10×空間轉錄組,質譜流式,免疫組化。

方法

7名CLE患者的皮膚組織,分別選取“損傷病灶部分”和“非病灶皮膚組織”(防曬處理),該7名患者中有6名伴有SLE;同時選取14名健康對照的皮膚組織,一共28個組織樣本進行單細胞轉錄組測序;同時還選取7名患者和4名健康對照的PBMC樣本,一共11個細胞樣本進行單細胞轉錄組測序,研究細胞群的轉變。盤狀狼瘡病變(discoid lupus erythematosus,DLE)皮膚切片,設計生物學重復4例,進行空間轉錄組測序。

結論

本文證明,紅斑狼瘡患者的正常皮膚中富集I型干擾素相關的表達模式,作為病變前環境,其主要的皮膚細胞類型基因表達異常,并且預測的細胞-細胞通信網絡也出現紊亂。本文還表明,紅斑狼瘡富集 CD16+ 樹突狀細胞(dendritic cells,DC),DC在皮膚中受到強力的干擾素調控,從而獲得促炎表型。總之,本文的數據提供了紅斑狼瘡病變和非病變皮膚的全面特征,并提示 CD16+ DC在CLE發病機制中的作用。

研究思路

研究結果

1. CLE患者的皮損病灶和非皮損皮膚組織進行scRNA-seq發現皮膚細胞群和免疫細胞群占比差異

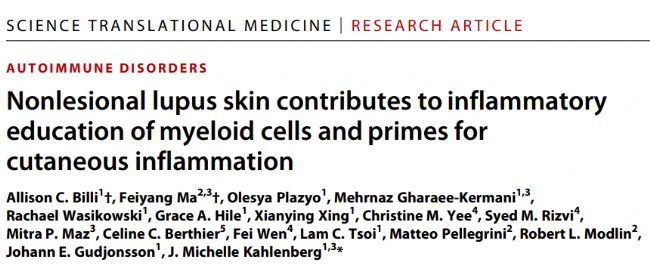

一共28個樣本進行單細胞轉錄組測序,最終捕獲檢測46,540個細胞,平均基因數為2,618 個/細胞,平均轉錄本數為11,645個/細胞,分組包括:皮損病灶(lesional,L)、非皮損皮膚組織(nonlesional,N)和健康對照皮膚(healthy,H)。一共注釋10種主要細胞類型,包括角質化細胞(keratinocytes,KCs)和髓系細胞,都顯著在CLE患者皮膚中的聚集。細胞組成分析顯示,與H組對比,L組和N組中髓系細胞的比例都有所增加。

2. CLE患者的皮損病灶和非皮損皮膚組織的KCs均表現出病理性I型干擾素的特征

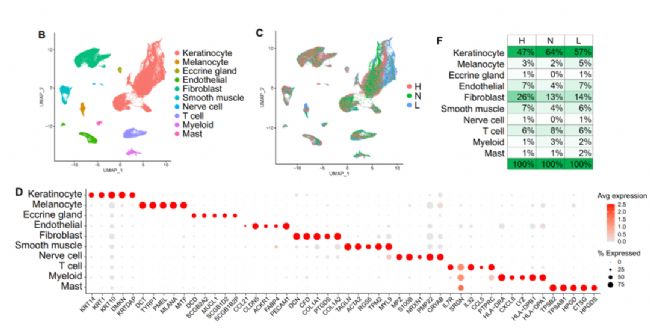

對特征性KC亞型標記物的分析確定了五種KC狀態:基底狀,棘突狀,棘上狀,卵泡狀,循環狀。狼瘡患者主要對應基底態和棘上狀的亞群。本文通過單細胞的數據計算亞群細胞因子模塊得分,并通過小提琴圖展示。結果顯示狼瘡患者富集細胞群為基底狀(亞簇8)和棘突狀(亞簇5和6),該亞群由IFN-α高得分的KCs為主體,然而IFN-γ和TNF區別并沒有那么顯著。對比L組和H組KC基底狀的亞群的差異基因,并根據差異基因富集,結果顯示在L組中富集IFN信號通路。

3. scRNA-seq發現在CLE患者中富集的成纖維細胞亞型且該細胞群表現出強烈的干擾素反應特征

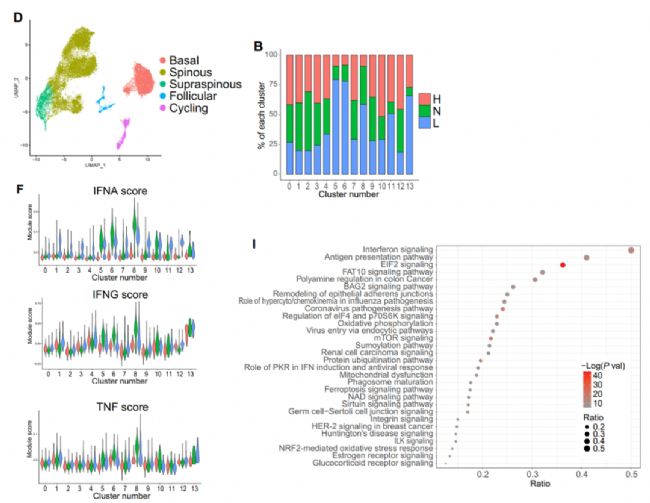

基于分組對比,發現只有成纖維細胞(fibroblast,FB)中的亞簇4在狼瘡患者中占主體。根據已報道的皮膚FB標記基因,對成纖維細胞亞簇進行歸類注釋,分別為:分泌型卷曲相關蛋白2 (SFRP2)+ 、XI膠原型α1鏈 (COL11A1)+ 、分泌型卷曲相關蛋白4 (SFRP4)+ FB,除此外還有高表達 COL26A1 和RAMP1(受體活性修飾蛋白,(RAMP1)+ FBs)的細胞群。同樣針對FBs亞群其細胞因子模式進行分析,并通過小提琴圖展示,結果顯示IFN-FBs中特異性表達IFN-α和IFN-γ,且這種顯著的干擾素基因改變僅在CLE患者皮膚特定的亞簇中出現。

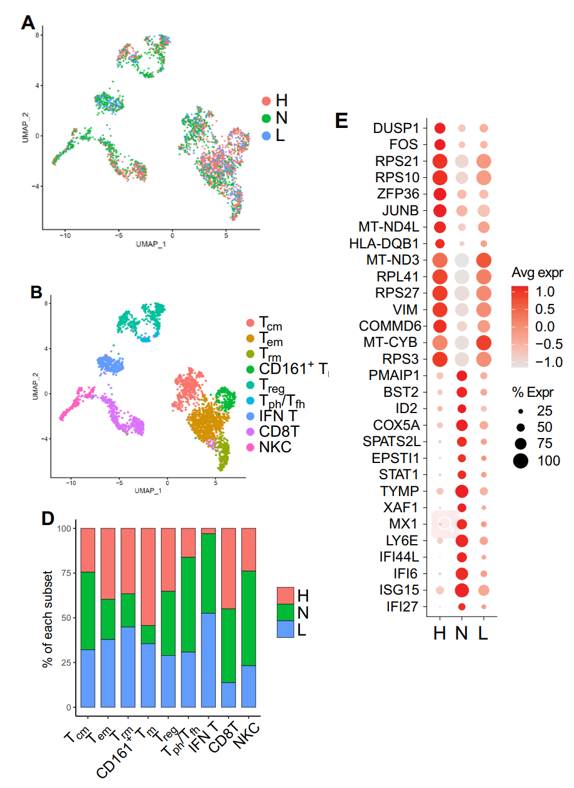

4. CLE患者的皮損病灶和非皮損皮膚組織中浸潤的T細胞包括調節T細胞等亞群均受到干擾素的調控

基于亞簇聚類和標記基因的注釋定義了9個T細胞亞組。通過對比N組和H組的調節T細胞的基因表達差異,確定了許多ISG(干擾素刺激基因,IFN-stimulated gene),表明在N組中調節T細胞呈現慢性IFN刺激特征。該特征可能會導致調節T細胞在狼瘡患者中維持免疫穩態的能力和自我耐受的能力受損。此外,經過低劑量IL-2治療后,調節T細胞功能和疾病活性都得到改善,該結果進一步支持IFN介導的調節T細胞功能紊亂對紅斑狼瘡致病起到作用。總而言之,T細胞比例失衡、IFN-T細胞和IFN誘導形成T細胞亞群的存在,這些證據均表明CLE紅斑狼瘡患者的非病灶皮膚(N組)在病變前環境中已存在異常T細胞浸潤。

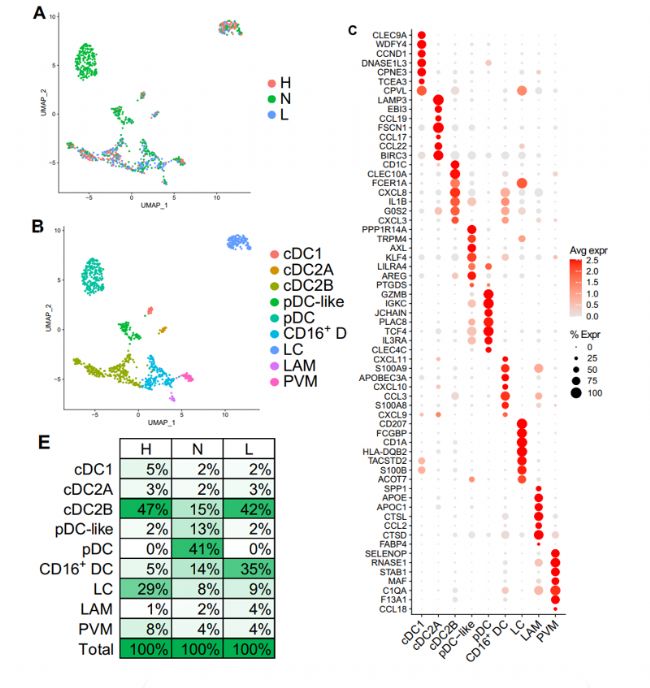

5. CLE患者的皮損病灶和非皮損皮膚組織中髓系細胞亞群的主要變化

本文還評估了髓系細胞,作為皮膚中另一種主要的免疫細胞。通過亞簇聚類和注釋,鑒定了9個具有顯著不同標記基因的髓系細胞亞群。健康對照皮膚和狼瘡患者皮膚進行對比,CD16+ DCs是差異顯著的細胞群之一。與健康皮膚相比,CLE患者的非皮損組織和皮損病灶組織中CD16+ DC豐度占比更顯著。在健康對照皮膚中(H組),cDC2Bs占髓系細胞的近一半(47%);這與CLE患者非皮損組織有很大不同,N組中pDCs占主導地位(41%)。相對于cDC2Bs,CD16+ DC在Toll樣受體刺激下也表現出分泌炎性細胞因子的能力增強。因此,狼瘡患者D16+ DC的擴增和功能增強可能促進發病機制。

6. 配體-受體分析顯示紅斑狼瘡患者中預測細胞相互作用主要涉及 CD16+ DC

在鑒定了細胞群體后,本文使用了CellPhoneDB分析性患者皮膚中細胞間通訊。所有組織包括:健康對照(H組),非皮損組織(N組)和皮損病灶(L組)均進行了配體受體討論。在H組中,有比較少的配受體對,其中最強的是KCs-KCs配受體對。相比之下,N組表現出更多的相互作用,FBs是主要的配體表達細胞類型,髓系細胞和內皮細胞(endothelial cells,EC)也具有高度的相互作用。L組中髓系細胞和EC在相互作用中最為突出。

初步結果可發現N組中有比較密集的相互作用,因此選取N組構建了網絡圖進一步分析。KCs基底狀亞群表達的配體和內皮細胞受體關聯,這表明KCs可能涉及免疫細胞浸潤組織的機制。IFN-FBs是所有細胞亞群中活性最高的。然而,無論是配體還是受體CD16+ DC都有最多的配受體對,CD16+ DC顯示富集出很多的相互作用,涉及IFN-FBs、Tph/Tfh細胞和cDC2B細胞。pDCs相對惰性,很少參與L-R對,這與最近文獻報道稱SLE皮膚中pDCs衰老表型的結論一致。

7. 空間轉錄組測序和scRNA-seq整合分析提供在患者皮膚中細胞互作的的空間架構

本文通過空間轉錄組檢測到632個spots(檢測位點),每個spot平均檢測出3704個基因和10176個轉錄本。大多數在表皮下和毛囊周圍區域spots具有高的免疫細胞特征。FBs亞群IFN-FB顯示顯著定位在真皮淺層。朗格漢斯細胞(Langerhans cells,LC)特征的spots僅分布在表皮和毛囊上皮。pCDs得分高的spots主要分布在毛囊周圍真皮中。CD16+ DC得分高的spots在真皮淺層最密集。結合以上結果,再次表明濾泡間上皮的基底狀KCs形成富含IFN皮膚的環境可以調節這些

CD16+ DC。

8. 外周循環細胞和皮膚浸潤的髓系細胞擬時序分析表明 CD16+DC 來源于狼瘡皮膚中接受干擾素調控的非典型單核細胞

針對PBMC和皮膚組織的髓系細胞進行聚類分析,顯示了髓系細胞從PBMC跨越皮膚的明顯轉變。注釋確定橋接細胞為 CD14+CD16++非典型單細胞(nonclassical monocytes,ncMos),其僅來源于PBMC,而CD16+ DCs可以來自PBMC和皮膚。為了了解細胞群轉變伴隨的轉錄組變化,進行了擬時序分析,發現了了從ncMos到CD16+ DC的五種基因表達模式。基于獨創性通路分析(ingenuity pathway analysis,IPA)計算了每個細胞中所有細胞因子其上游的調節因子得分;并確定了這些得分與擬時序的相關性。結果顯示I型干擾素組合(IFN-α1/13,IFN-β,IFN-κ)和IFN-γ這些因子均和細胞群轉變有很高的相關性(r = 0.774,0.880,0.666,0.873)。同時許多上游調節因子在擬時序中表現出漸進性的誘導和更高的相關性得分,這表明上游因子在細胞轉變中在更早起到作用,其中包括IL-1β(r = 0.928)和TNF(r = 0.903)。

參考文獻:

Billi AC, Ma F, Plazyo O, et al. Nonlesional lupus skin contributes to inflammatory education of myeloid cells and primes for cutaneous inflammation. Sci Transl Med. 2022;14(642):eabn2263.doi:10.1126/scitranslmed.abn2263