類器官研究的發展歷程及理論與技術淺談

在醫學發展史上類器官(organoid)的定義至少有過三種完全不同的含義:

1. “organoid”曾被人定義為“細胞器”(Duryee and Doherty,1954)

2. “organoid”也被用于代表具有復雜組織結構的腫瘤(Nesland et al. , 1985)

3. “organoid”現在被廣泛定義為“類器官”,是指一種具有真實組織學規律排列的多種細胞的三維組合。

類器官的研究歷史是如何發展的?

事實上第一個類器官的雛形來自于100年前Wilson的一個有意無意的實驗。1907年Wilson通過實驗證明將海綿分散成組織細胞后并重新隨機聚集,仍然可以根據自生攜帶的信息完成多細胞的構建,并重新形成一個新的海綿組織。“分解再聚集”的方法成為了體外構建“類器官”的第一個指導方法。

顯微鏡下海綿的細胞自發聚合分化

(圖片來源:把科學帶回家)

第一批哺乳動物的類器官產生于60多年前,以“分解再聚集”為指導方法,1952年Moscona等人制備了雞中腎細胞懸液并嘗試構建類器官。他們選用的組織來源于腎小管上皮細胞和間充質細胞,當這些細胞重新聚集和孵育時,上皮細胞首先聚集然后形成管狀。這個實驗證明了雞胚細胞即使失去了原有的空間關系,也能在體外根據自身攜帶的某種信息完成自組裝過程。盡管這種配列方式還比較簡單,但仍然符合當下對于“類器官”的定義。

隨后又有科學家研究不同物種之間的同一細胞能不能結合在一起?比如有研究人員將不同物種的心肌細胞混合在一起并同步跳動,進而又延伸出不同物種之間的不同細胞組合在一起能不能結合?通過科學家的探索發現組織特異性優先于物種特異性,原因可能是細胞已被確定用于形成特定的組織。

那細胞自組織行為是由細胞本身表觀遺傳信息單獨決定還是需要其他誘導指令?1958年Auerbach和Grobstein又通過制備后腎間質細胞懸液待其重聚后進行培養。發現只有當具有誘導作用的組織接觸后才會形成管狀結構,由此又衍生出一系列研究探索類器官形成的機制。

Malcolm Steinberg首先提出粘附假說,進而延伸出這種粘附機制是否可以用最基礎的熱力學解釋,是否是基于自由能最低的理論即同型細胞結合所降低的自由能最多,結構最穩定,而不同細胞混合結合降低的自由能相對較少,因此細胞混合物最終會形成同質群體。這樣粘附性有強到弱的細胞團則按照由內到外的方式排列,但是這種理論在后續的研究中也遇到挑戰。

盡管基礎研究任重而道遠,但是以上所有的研究都在表明從結果上來看,類器官有一個很明顯的特征:自組織(Self-organization)。

類器官有多種構建方法。類器官來源于干細胞包括:多能胚胎干細胞(embryonic stem cells,ESCs)、誘導多能干細胞(IPSCs)和器官限制性成體干細胞(ASCs),可僅通過細胞本身攜帶的信息完成構建也可以通過支架系統誘導構建。

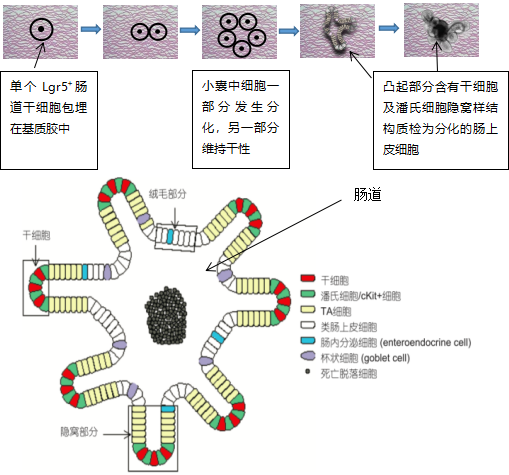

2009年,荷蘭科學家Hans Clevers團隊使用單個鼠Lgr5+腸干細胞,在體外自組織成具有隱窩-絨毛結構的腸道類器官。研究人員將單個Lgr5+腸干細胞包埋進基質膠(一種富含胞外基質蛋白的凝膠,提供接近體內的微環境,中國Mogengel公司生產及美國康寧公司生產)中。

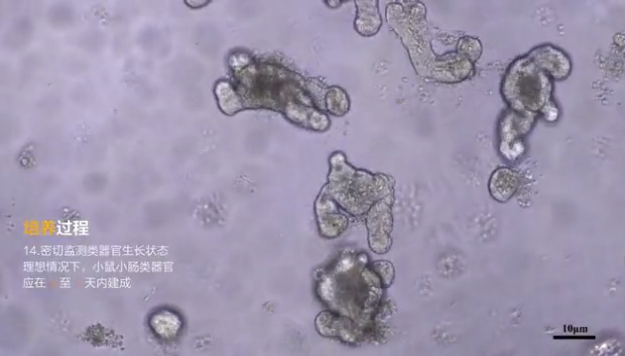

Hans等(2009)提出的腸道類器官的制備方法,分離的腸道干細胞被含有特定分子信號的基質膠(Mogengel Cat.082703)包裹后增殖,迅速發生極化,形成小囊,其中一部分細胞進行對稱分裂,產生干細胞后代,另一部分打破對稱性發生分化。

每一個腸道干細胞都增殖形成上皮小囊,并打破對稱性并出芽。每一個芽由表達Wnt蛋白的潘氏細胞和腸道干細胞引導,其向心梯度使芽的其他上皮細胞形成分化狀態的器官型區域。最終會分化形成潘氏細胞、杯狀細胞、腸內分泌細胞、TA細胞和類腸上皮細胞等細胞群,并產生大量死亡脫落的細胞。

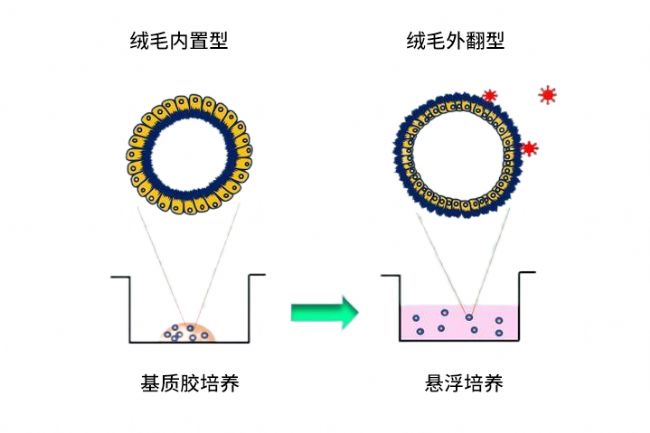

但是,該類腸道類器官均培養于凝固的基質膠中,其腸絨毛被包裹于腔體內部,不利于腸道病毒的感染及免疫學等相關研究。中國農業科學院蘭州獸醫研究所劉光亮研究員的團隊通過去除成熟的豬腸道類器官培養系統中的基質膠,將其懸浮培養后,原本腸絨毛內置的類器官發生極性反轉,其絨毛展示于類器官外表面,從而成功獲得腸絨毛外置的極性反轉類器官。腸絨毛外翻后的3D類器官可在培養體系中與病原自由接觸,完全符合生理狀態下病原-宿主互作模式,其得到的結果也更為真實準確。相關研究成果在線發表在《病毒學雜志(Journal of Virology)》上。

參考文獻