DNA甲基化組+轉錄組+宏基因組+16S多組學關聯研究思路介紹

本期我們以一篇多組學研究揭示DNA甲基化在植物促生菌-植物-微生物互作關系中作用的文獻案例來講解多組學研究如何做,并對多組學研究分析方法和組學分子實驗驗證思路進行總結,一起來看看吧。

2022年02月24日,南京農業大學沈振國和蔣建東教授團隊合作在期刊《Microbiome》(IF:14.65/1區)發表了題為“Long-term effect of epigenetic modification in plant–microbe interactions: modification of DNA methylation induced by plant growth-promoting bacteria mediates promotion process”的最新研究成果。該研究通過多組學分析探討了植物、土壤微生物組、植物促生菌之間的復雜互作關系,發現植物促生菌(plant growth-promoting bacteria,PGPB)通過調控植物根際DNA甲基化而長效促進植物生長的新機制,首次提出PGPB-植物-微生物組互作的二階段模型,為PGPB影響根際微生物組提供新的思路。

標題:表觀遺傳修飾對植物-微生物互作的長效影響:PGPB誘導的DNA甲基化修飾介導促進過程

時間:2022-02-24

期刊:Microbiome

影響因子:IF 14.65/1區

技術平臺: 16S rRNA 擴增子測序、宏基因組鳥槍法測序、WGBS、RNA-seq、qRT-PCR(易基因均可提供)

背景:

土壤微生物群被認為是下一次綠色革命的基石,而PGPB是微生物組工程的關鍵。然而,將植物有益微生物從發現到農業應用仍然具有挑戰性,因為有益菌株與原生土壤中的植物間的互作機制在很大程度上還未知。越來越多的研究表明,微生物組引入的菌株通常會在土壤中被消除;而其他一些研究報告指出,使用PGPB作為接種物可以顯著促進植物生長。這種矛盾表明需要更深入了解微生物誘導的生長促進機制。

材料方法

土壤:從表層土壤(0-15 cm深度)采集,去除植物碎片和石頭,在實驗室4°C儲存直至使用。

菌株:芽孢桿菌屬PGP5和節桿菌屬PGP41(Bacillus sp. PGP5 and Arthrobacter sp. PGP41)。

實驗設計:

將對照組(Ste)和經DNA甲基化抑制劑Zebularine(Zeb)處理的美洲陸商(Phytolacca americana)植物種至PGP5(接種菌株PGP5)、PGP41(接種菌株PGP41)和CK(滅菌)土壤中。所有處理一式三份進行。在接種后0,3,7,15,21,30天對植物和根際土壤進行取樣。將樣品在液氮中冷凍,保存在–80°C直至分析。

采用多組學方法對根際復雜互作關系進行綜合研究。分別通過擴增子和宏基因組測序分析根際微生物組在分類學和功能水平上的變化。分別通過轉錄組和DNA甲基化測序分析根際根系在轉錄和表觀遺傳學水平上的變化。

結果:

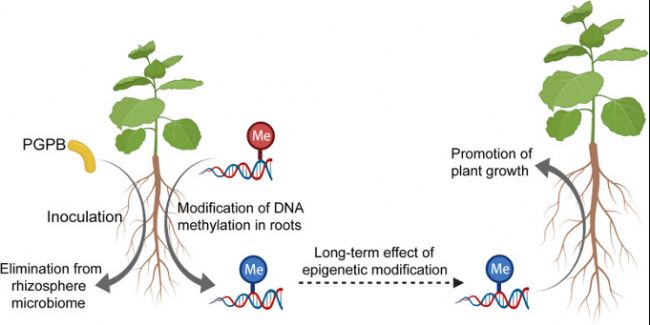

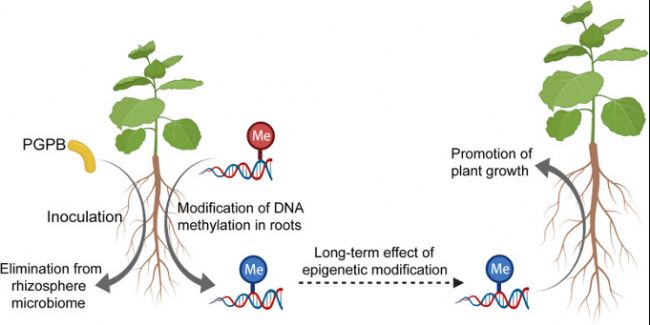

研究人員展示了在去除土壤中的PGPB接種物后,PGPB誘導的長期植物促生作用,并探討了外源接種物、內源微生物組和植物之間的三種相互作用,這是植物促生過程的關鍵要素。研究發現根際微生物組的組成主要受植物發育驅動,根系募集大大減弱了接種物對根際微生物組的影響。根際微生物組變化和根系接種物定殖都不是促進植物生長的必要條件。在根系接種后引起的DNA甲基化修飾會影響與PGPB誘導的促生相關基因表達,并且接種誘導的DNA甲基化模式變化大大削弱了植物促生作用。總之,結果表明PGPB誘導的根系DNA甲基化修飾介導了促生過程,并且這些修飾在從微生物組中去除接種物后仍具有此功能。

關鍵圖形:

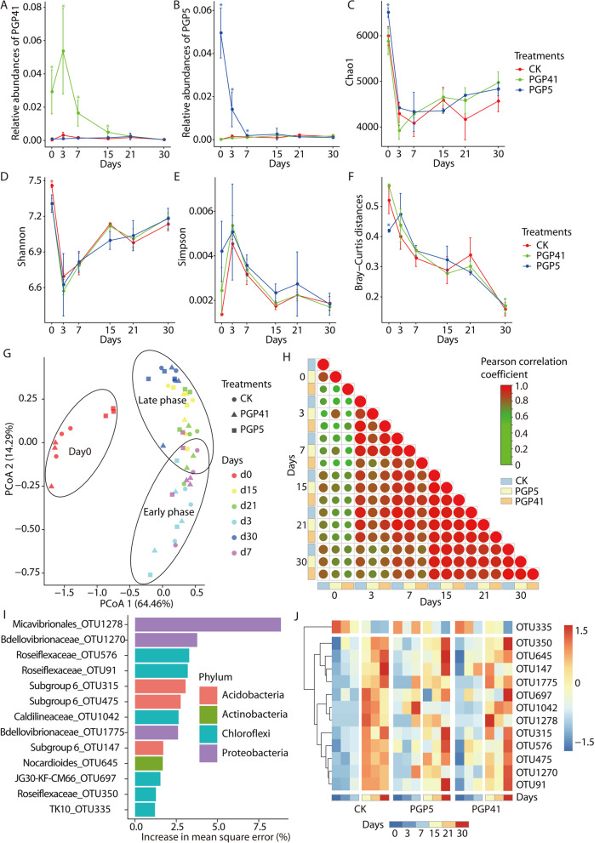

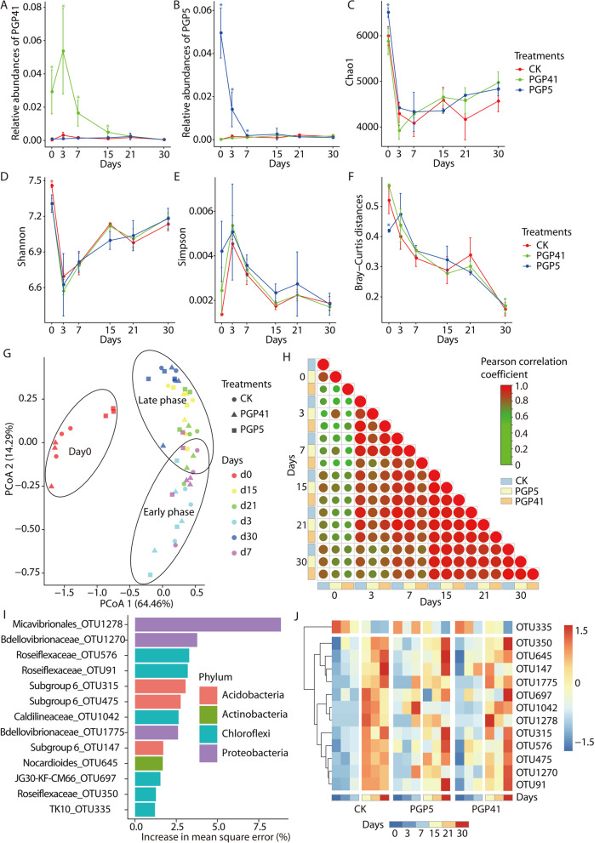

(1)16S多樣性分析表明根際微生物組組成主要由植物發育驅動

研究發現,根際微生物組的組成主要由植物的發育驅動,表明根際分隔可能對根際微生物組具有募集效應,其在根系與特定細菌之間形成密切關系后穩定了根際微生物組。

圖1:根系誘導的根際微生物組分類變化

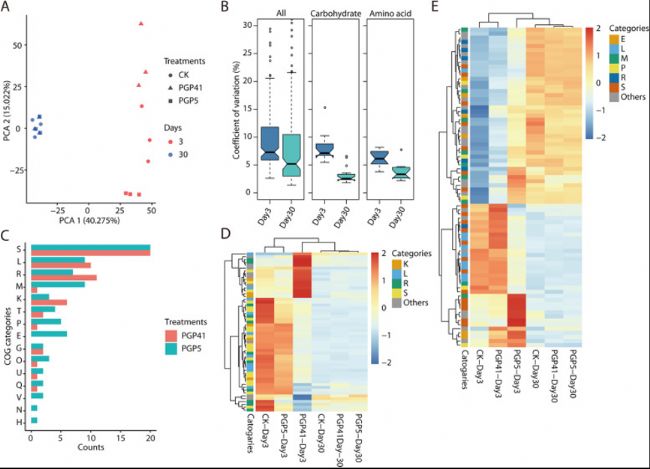

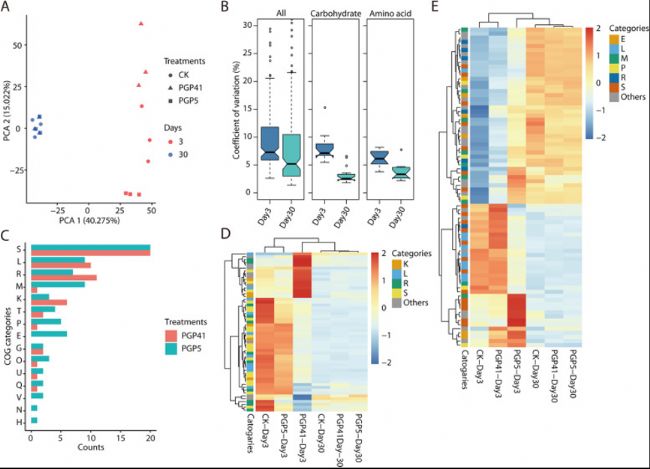

(2)宏基因組分析表明由接種物引起的根際微生物組變化僅限于早期階段

宏基因組分析深入了解根際微生物組之間的功能差異,結果表明接種處理誘導的根際微生物組的功能水平變化僅限于早期階段。

圖2:根際微生物組的功能

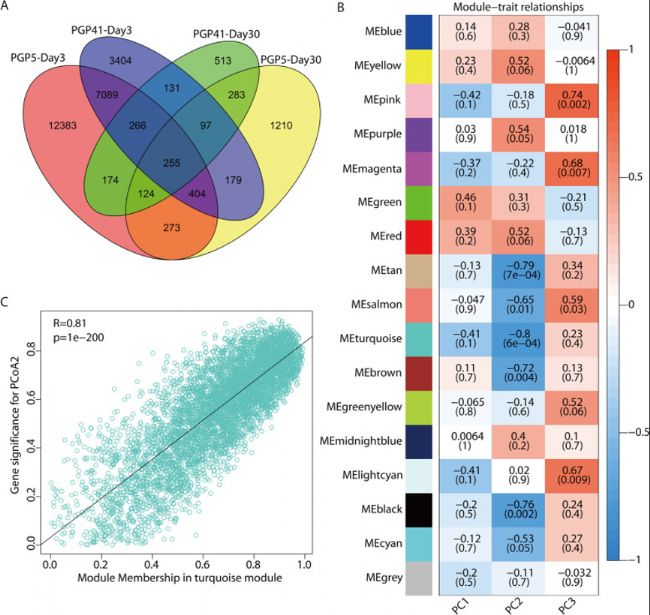

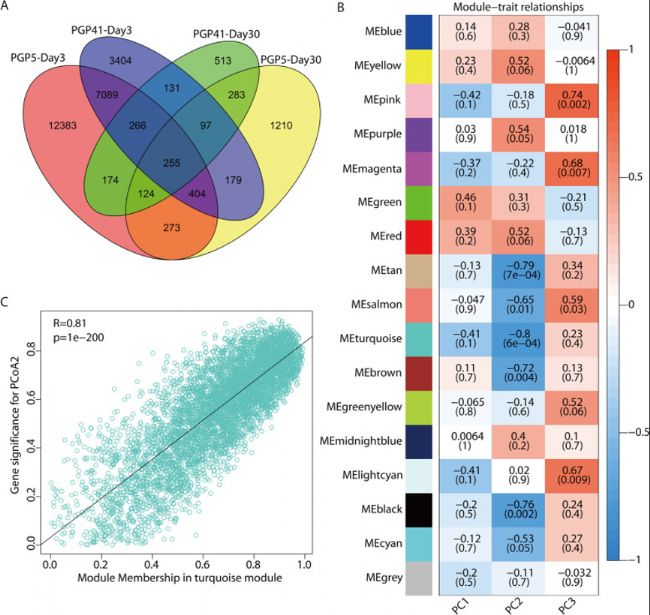

(3)RNA-seq分析顯示微生物誘導的根系基因表達變化選擇性地維持到后期

研究人員利用RNA-seq來分析在接種和未接種土壤中生長的植物在早期和后期的基因表達差異模式。結合結果顯示,在早期階段檢測到大多數差異表達基因(DEG),且在后期顯著富集。結果表明微生物誘導的根系基因表達變化選擇性地維持到后期。

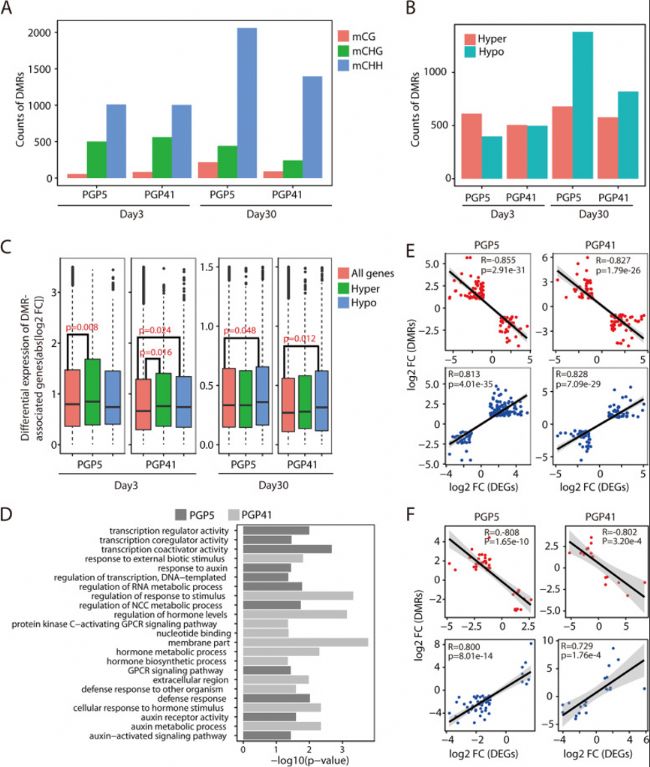

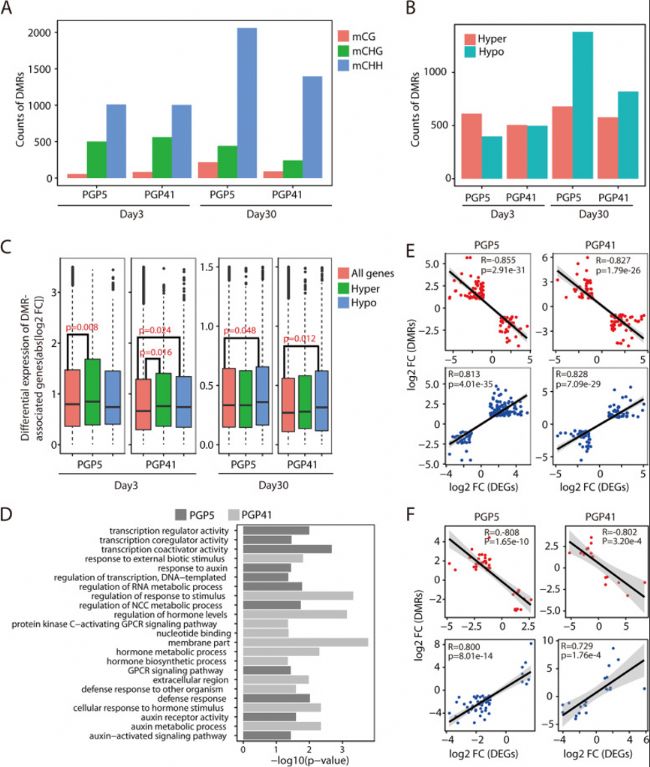

(4)WGBS+RNA-seq分析揭示接種后的DNA甲基化修飾響應影響根系的基因表達

為檢測接種是否影響根系中的DNA甲基化,研究人員進行了DNA甲基化的WGBS分析。結果表明,在植物與微生物的互作過程中,某些區域的DNA甲基化變化從開始到后期都保持不變。基于重疊的差異表達基因(DEG)和差異甲基化區域(DMR)聯合分析基因表達變化和DNA甲基化水平之間的相關性。數據結果表明,在菌株PGP5/PGP41和P.americana植物之間的相互作用中,基因轉錄部分由DNA甲基化調控。

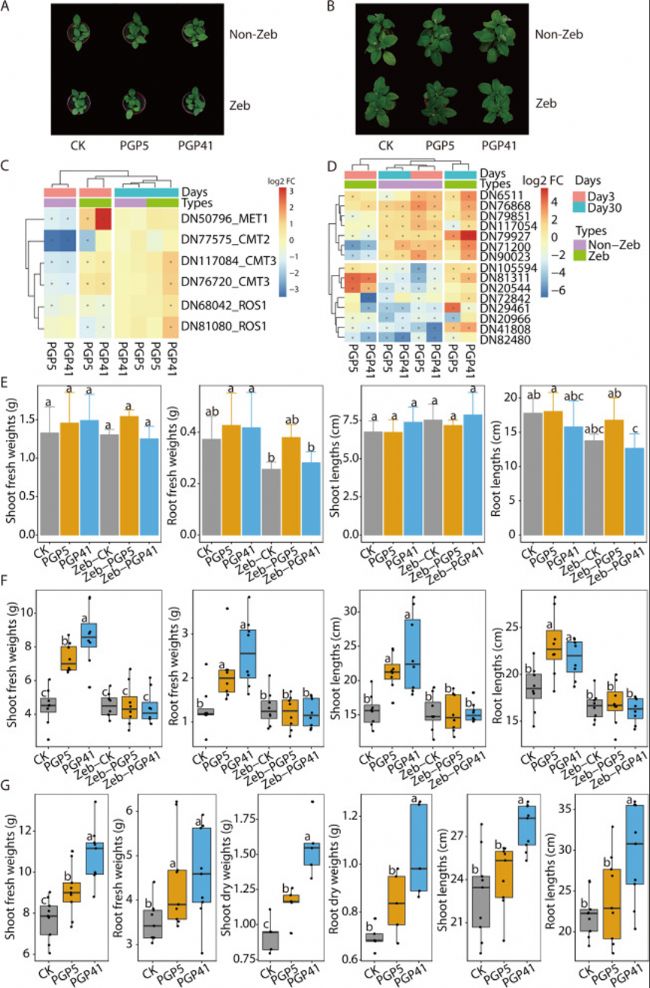

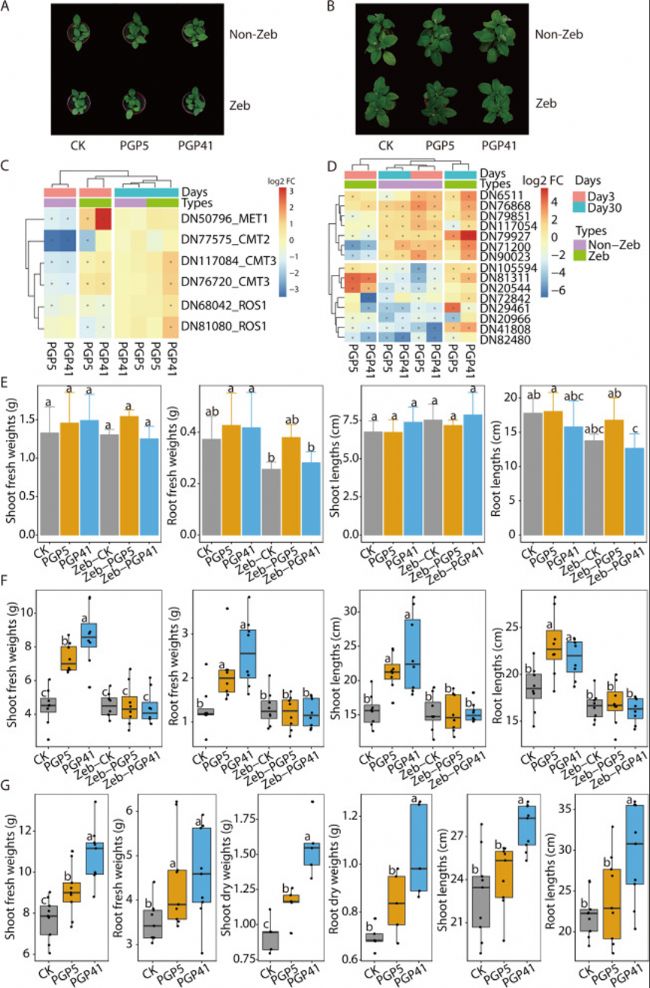

(5)qPCR等驗證分析揭示DNA甲基化變化與接種誘導的P.americana生長促進相關

通過qPCR對 16S rRNA基因的拷貝數進行定量分析,結果顯示兩種接種物早期都存在于根際土壤中,后期從根際土壤中清除,沒有接種物在根部定殖。通過熒光原位雜交(FISH)、綠色熒光蛋白(GFP)標記菌株和16S rRNA基因擴增進一步驗證該結論。表明根際微生物組變化和根系接種物的定殖都不是植物促生過程所必需的。在根系接種后引起的DNA甲基化修飾會影響與PGPB誘導的促生相關基因表達,并且接種誘導的DNA甲基化模式變化大大阻礙植物促生過程。總之,結果表明PGPB誘導的根系DNA甲基化修飾介導了促進過程,并且這些修飾在從微生物組中去除接種物后仍具有此功能。

結論:

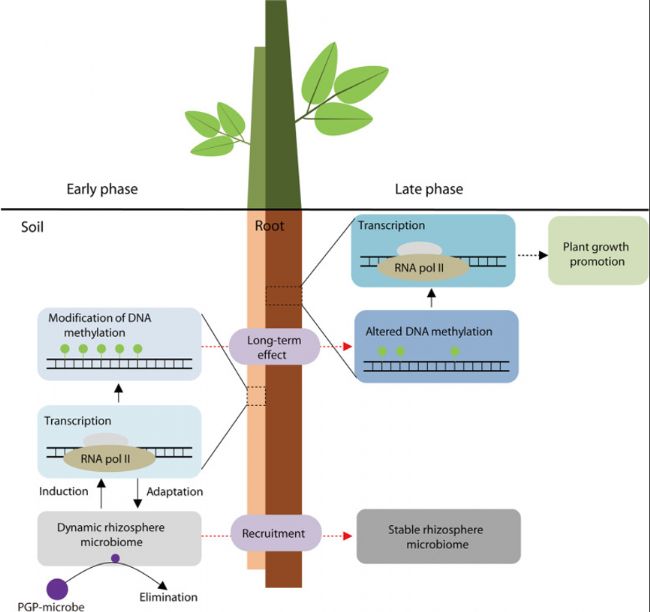

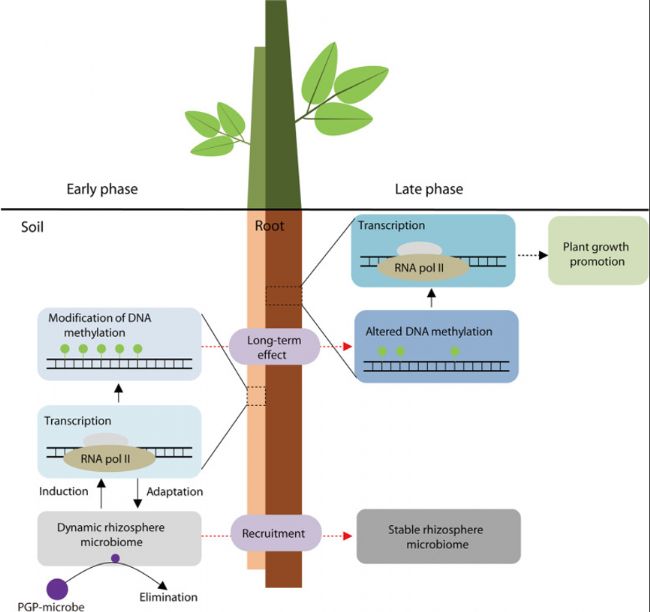

這項研究提出了一種新的機制,PGPB在根系誘導的DNA甲基化修飾介導了植物促生過程,而且這些甲基化修飾在接種物消亡后仍然具有促生功能。這為微生物-植物的互作提供了重要的新見解,并為植物微生物組工程提供新的策略,超越了“維持土壤中接種物持久性的”觀點。

圖6:PGPB和植物之間由DNA甲基化和根系募集介導的兩步互作示意圖

易基因小結:

本研究通過16S rRNA 擴增子測序、宏基因組鳥槍法測序、WGBS、RNA-seq等多組學技術對根際復雜互作關系進行綜合了研究。擴增子測序和宏基因組測序分析根際微生物組在分類學和功能水平上的變化。轉錄組和DNA甲基化測序分析根際根系在轉錄和表觀遺傳學水平上的變化。發現PGPB通過調控植物根際DNA甲基化而長效促進植物生長的新機制,為PGPB影響根際微生物組提供新的思路。

參考文獻:

DOI:10.1186/s40168-022-01236-9

2022年02月24日,南京農業大學沈振國和蔣建東教授團隊合作在期刊《Microbiome》(IF:14.65/1區)發表了題為“Long-term effect of epigenetic modification in plant–microbe interactions: modification of DNA methylation induced by plant growth-promoting bacteria mediates promotion process”的最新研究成果。該研究通過多組學分析探討了植物、土壤微生物組、植物促生菌之間的復雜互作關系,發現植物促生菌(plant growth-promoting bacteria,PGPB)通過調控植物根際DNA甲基化而長效促進植物生長的新機制,首次提出PGPB-植物-微生物組互作的二階段模型,為PGPB影響根際微生物組提供新的思路。

標題:表觀遺傳修飾對植物-微生物互作的長效影響:PGPB誘導的DNA甲基化修飾介導促進過程

期刊:Microbiome

影響因子:IF 14.65/1區

技術平臺: 16S rRNA 擴增子測序、宏基因組鳥槍法測序、WGBS、RNA-seq、qRT-PCR(易基因均可提供)

背景:

土壤微生物群被認為是下一次綠色革命的基石,而PGPB是微生物組工程的關鍵。然而,將植物有益微生物從發現到農業應用仍然具有挑戰性,因為有益菌株與原生土壤中的植物間的互作機制在很大程度上還未知。越來越多的研究表明,微生物組引入的菌株通常會在土壤中被消除;而其他一些研究報告指出,使用PGPB作為接種物可以顯著促進植物生長。這種矛盾表明需要更深入了解微生物誘導的生長促進機制。

材料方法

土壤:從表層土壤(0-15 cm深度)采集,去除植物碎片和石頭,在實驗室4°C儲存直至使用。

菌株:芽孢桿菌屬PGP5和節桿菌屬PGP41(Bacillus sp. PGP5 and Arthrobacter sp. PGP41)。

實驗設計:

將對照組(Ste)和經DNA甲基化抑制劑Zebularine(Zeb)處理的美洲陸商(Phytolacca americana)植物種至PGP5(接種菌株PGP5)、PGP41(接種菌株PGP41)和CK(滅菌)土壤中。所有處理一式三份進行。在接種后0,3,7,15,21,30天對植物和根際土壤進行取樣。將樣品在液氮中冷凍,保存在–80°C直至分析。

采用多組學方法對根際復雜互作關系進行綜合研究。分別通過擴增子和宏基因組測序分析根際微生物組在分類學和功能水平上的變化。分別通過轉錄組和DNA甲基化測序分析根際根系在轉錄和表觀遺傳學水平上的變化。

實驗設計示意圖

結果:

研究人員展示了在去除土壤中的PGPB接種物后,PGPB誘導的長期植物促生作用,并探討了外源接種物、內源微生物組和植物之間的三種相互作用,這是植物促生過程的關鍵要素。研究發現根際微生物組的組成主要受植物發育驅動,根系募集大大減弱了接種物對根際微生物組的影響。根際微生物組變化和根系接種物定殖都不是促進植物生長的必要條件。在根系接種后引起的DNA甲基化修飾會影響與PGPB誘導的促生相關基因表達,并且接種誘導的DNA甲基化模式變化大大削弱了植物促生作用。總之,結果表明PGPB誘導的根系DNA甲基化修飾介導了促生過程,并且這些修飾在從微生物組中去除接種物后仍具有此功能。

關鍵圖形:

研究發現,根際微生物組的組成主要由植物的發育驅動,表明根際分隔可能對根際微生物組具有募集效應,其在根系與特定細菌之間形成密切關系后穩定了根際微生物組。

圖1:根系誘導的根際微生物組分類變化

(2)宏基因組分析表明由接種物引起的根際微生物組變化僅限于早期階段

宏基因組分析深入了解根際微生物組之間的功能差異,結果表明接種處理誘導的根際微生物組的功能水平變化僅限于早期階段。

圖2:根際微生物組的功能

(3)RNA-seq分析顯示微生物誘導的根系基因表達變化選擇性地維持到后期

研究人員利用RNA-seq來分析在接種和未接種土壤中生長的植物在早期和后期的基因表達差異模式。結合結果顯示,在早期階段檢測到大多數差異表達基因(DEG),且在后期顯著富集。結果表明微生物誘導的根系基因表達變化選擇性地維持到后期。

圖3:根際微生物組誘導的根系基因表達譜變化

(4)WGBS+RNA-seq分析揭示接種后的DNA甲基化修飾響應影響根系的基因表達

為檢測接種是否影響根系中的DNA甲基化,研究人員進行了DNA甲基化的WGBS分析。結果表明,在植物與微生物的互作過程中,某些區域的DNA甲基化變化從開始到后期都保持不變。基于重疊的差異表達基因(DEG)和差異甲基化區域(DMR)聯合分析基因表達變化和DNA甲基化水平之間的相關性。數據結果表明,在菌株PGP5/PGP41和P.americana植物之間的相互作用中,基因轉錄部分由DNA甲基化調控。

圖4:DNA甲基化譜變化和與基因表達的相關性

(5)qPCR等驗證分析揭示DNA甲基化變化與接種誘導的P.americana生長促進相關

通過qPCR對 16S rRNA基因的拷貝數進行定量分析,結果顯示兩種接種物早期都存在于根際土壤中,后期從根際土壤中清除,沒有接種物在根部定殖。通過熒光原位雜交(FISH)、綠色熒光蛋白(GFP)標記菌株和16S rRNA基因擴增進一步驗證該結論。表明根際微生物組變化和根系接種物的定殖都不是植物促生過程所必需的。在根系接種后引起的DNA甲基化修飾會影響與PGPB誘導的促生相關基因表達,并且接種誘導的DNA甲基化模式變化大大阻礙植物促生過程。總之,結果表明PGPB誘導的根系DNA甲基化修飾介導了促進過程,并且這些修飾在從微生物組中去除接種物后仍具有此功能。

圖5:DNA甲基化抑制劑會阻礙接種菌株PGP41和PGP5誘導的P.americana促生

結論:

這項研究提出了一種新的機制,PGPB在根系誘導的DNA甲基化修飾介導了植物促生過程,而且這些甲基化修飾在接種物消亡后仍然具有促生功能。這為微生物-植物的互作提供了重要的新見解,并為植物微生物組工程提供新的策略,超越了“維持土壤中接種物持久性的”觀點。

圖6:PGPB和植物之間由DNA甲基化和根系募集介導的兩步互作示意圖

易基因小結:

本研究通過16S rRNA 擴增子測序、宏基因組鳥槍法測序、WGBS、RNA-seq等多組學技術對根際復雜互作關系進行綜合了研究。擴增子測序和宏基因組測序分析根際微生物組在分類學和功能水平上的變化。轉錄組和DNA甲基化測序分析根際根系在轉錄和表觀遺傳學水平上的變化。發現PGPB通過調控植物根際DNA甲基化而長效促進植物生長的新機制,為PGPB影響根際微生物組提供新的思路。

參考文獻:

DOI:10.1186/s40168-022-01236-9

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com