熱板測痛儀對動物疼痛共情行為的研究

為了深入研究嚙齒動物的痛覺共情機制,我們提出三個問題:

(1)嚙齒動物的痛覺同理心是否存在物種差異?

(2)除了社交時,社交后疼痛共情還能堅持嗎?

(3)負責疼痛共情的大腦中樞在哪里?

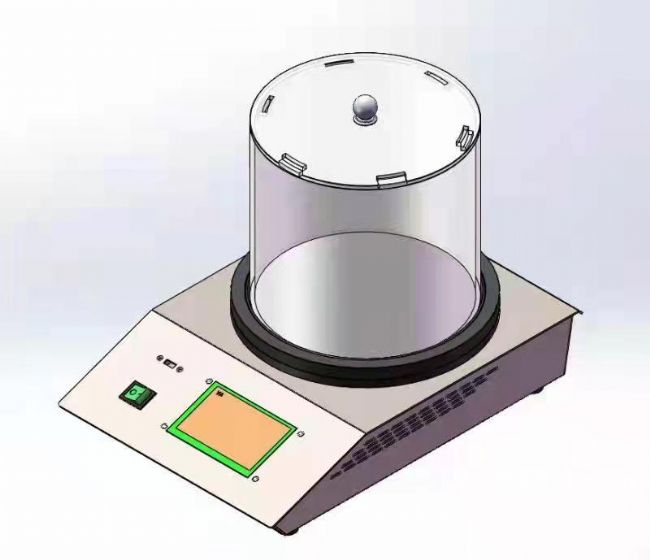

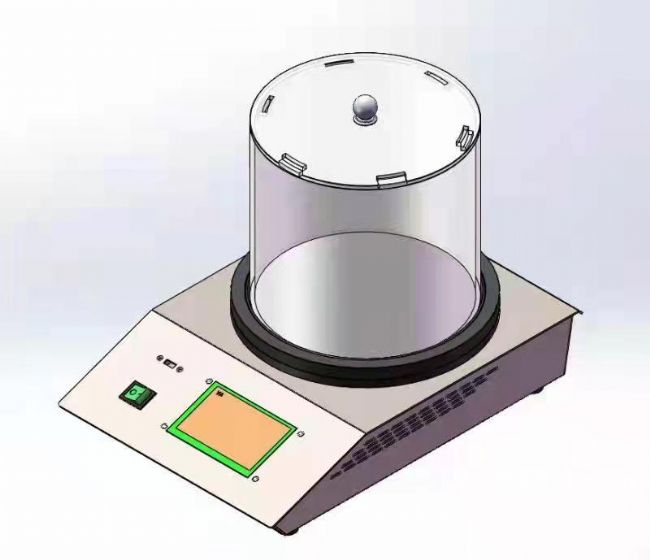

為了回答以上問題,我們將成對的籠養老鼠放在透明的有機玻璃盒子里進行自由接觸(社交)。一只大鼠接受皮下注射蜂毒誘導持續性縮爪(痛覺組),另一只大鼠在一旁觀看(觀察組)。30分鐘后,觀察組分別評估熱刺激縮爪潛伏期、機械刺激縮爪閾值和皮下注射蜂毒誘導的持續性自發縮爪次數(場景和線索移除后30分鐘) 本實驗以單獨飼養的大鼠和不同籠舍飼養的陌生大鼠為對照組。

本實驗以單獨飼養的大鼠和不同籠舍飼養的陌生大鼠為對照組。

結果:(1)與上述人群偏好族內群體和小鼠偏好同籠同伴的特點相似,大鼠只有在觀察到其熟悉同伴(同籠)的痛覺刺激后才對痛覺產生共情,而對同種陌生大鼠的痛覺沒有共情。同籠觀察組大鼠雙下肢機械痛閾值下降約40%~50%,但熱刺激反射潛伏期不變。與對照組相比,籠養觀察組大鼠皮下注射蜂毒后持續自發縮足反射次數明顯增加。

(2)與對照組相比,同籠觀察組大鼠皮下注射蜂毒誘導的脊髓背角c-Fos蛋白陽性神經元數量明顯增多。

(3)雙側mPFC化學損傷后,同籠觀察組大鼠的痛覺同理心消失,但化學損傷雙側杏仁核復合體或雙側嗅區皮質(嗅區皮質-齒狀回-CA3-CA1通路是海馬的主要皮質傳入神經源)對同籠觀察組大鼠的痛覺同理心無影響,提示大鼠的痛覺同理心激活mPFC,然后通過其向下易化機制激活脊髓背角痛覺感受細胞的活動,導致脊髓損傷。mPFC參與介導大鼠痛覺移情的發現,將有助于進一步研究以mPFC為靶區的ACC、前邊緣前皮質(PrL)和下邊緣皮質(IL)的功能性傳入和傳出連接體,最終揭示大鼠痛覺移情的神經回路。

通過比較大鼠和小鼠的結果,我們認為蘭福德工作的缺點是:

(1)他們只研究了小鼠在與同伴交流時的現場疼痛共情反應,并沒有觀察到這種疼痛共情反應是否發生在社會化后,也不清楚這種疼痛共情反應能持續多久;

(2)他們只研究了疼痛共情的行為反應,沒有觀察到脊髓疼痛易化的生物學基礎,更沒有探索到介導疼痛共情的腦中樞。我們實驗室的新觀察發現,大鼠在與同伴交流30分鐘后即可發生疼痛共情反應,在改變情境、去除線索的情況下可持續5小時左右,提示疼痛共情反應可能不僅是初級知覺共情(情緒傳染),還涉及高級智力共情(學習記憶、認知評價)的智能過程(未發表數據)。 再者,我們觀察到,當面對同籠雌鼠和陌生雌鼠時,雄鼠只有在同籠雌鼠遭受痛苦時才有痛苦共情,而對陌生雌鼠沒有共情反應,這再次提示與環境的密切接觸是痛苦共情的社會基礎(未發表數據)。

再者,我們觀察到,當面對同籠雌鼠和陌生雌鼠時,雄鼠只有在同籠雌鼠遭受痛苦時才有痛苦共情,而對陌生雌鼠沒有共情反應,這再次提示與環境的密切接觸是痛苦共情的社會基礎(未發表數據)。

實驗測試后,同期評價“大鼠共情關鍵腦區的發現非常重要,為今后進一步研究疼痛共情的腦機制打開了一扇窗,為共情的進一步研究提供了生物-社會-心理-行為實驗動物模型”。

(1)嚙齒動物的痛覺同理心是否存在物種差異?

(2)除了社交時,社交后疼痛共情還能堅持嗎?

(3)負責疼痛共情的大腦中樞在哪里?

為了回答以上問題,我們將成對的籠養老鼠放在透明的有機玻璃盒子里進行自由接觸(社交)。一只大鼠接受皮下注射蜂毒誘導持續性縮爪(痛覺組),另一只大鼠在一旁觀看(觀察組)。30分鐘后,觀察組分別評估熱刺激縮爪潛伏期、機械刺激縮爪閾值和皮下注射蜂毒誘導的持續性自發縮爪次數(場景和線索移除后30分鐘)

結果:(1)與上述人群偏好族內群體和小鼠偏好同籠同伴的特點相似,大鼠只有在觀察到其熟悉同伴(同籠)的痛覺刺激后才對痛覺產生共情,而對同種陌生大鼠的痛覺沒有共情。同籠觀察組大鼠雙下肢機械痛閾值下降約40%~50%,但熱刺激反射潛伏期不變。與對照組相比,籠養觀察組大鼠皮下注射蜂毒后持續自發縮足反射次數明顯增加。

(2)與對照組相比,同籠觀察組大鼠皮下注射蜂毒誘導的脊髓背角c-Fos蛋白陽性神經元數量明顯增多。

(3)雙側mPFC化學損傷后,同籠觀察組大鼠的痛覺同理心消失,但化學損傷雙側杏仁核復合體或雙側嗅區皮質(嗅區皮質-齒狀回-CA3-CA1通路是海馬的主要皮質傳入神經源)對同籠觀察組大鼠的痛覺同理心無影響,提示大鼠的痛覺同理心激活mPFC,然后通過其向下易化機制激活脊髓背角痛覺感受細胞的活動,導致脊髓損傷。mPFC參與介導大鼠痛覺移情的發現,將有助于進一步研究以mPFC為靶區的ACC、前邊緣前皮質(PrL)和下邊緣皮質(IL)的功能性傳入和傳出連接體,最終揭示大鼠痛覺移情的神經回路。

通過比較大鼠和小鼠的結果,我們認為蘭福德工作的缺點是:

(1)他們只研究了小鼠在與同伴交流時的現場疼痛共情反應,并沒有觀察到這種疼痛共情反應是否發生在社會化后,也不清楚這種疼痛共情反應能持續多久;

(2)他們只研究了疼痛共情的行為反應,沒有觀察到脊髓疼痛易化的生物學基礎,更沒有探索到介導疼痛共情的腦中樞。我們實驗室的新觀察發現,大鼠在與同伴交流30分鐘后即可發生疼痛共情反應,在改變情境、去除線索的情況下可持續5小時左右,提示疼痛共情反應可能不僅是初級知覺共情(情緒傳染),還涉及高級智力共情(學習記憶、認知評價)的智能過程(未發表數據)。

實驗測試后,同期評價“大鼠共情關鍵腦區的發現非常重要,為今后進一步研究疼痛共情的腦機制打開了一扇窗,為共情的進一步研究提供了生物-社會-心理-行為實驗動物模型”。

如果您也對動物實驗感興趣,我們的公眾號:bioviewer,動物神經科學與行為學專注于動物神經科學與行為學的實驗知識的方法傳播與分享交流,您可以推薦給您身邊的朋友、同學以及老師,我們會定期更新您需要的相關實驗方法的視頻和文章,希望能對大家帶來幫助!

標簽:

痛閾 痛感 熱刺痛

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com