高分辨激光血流成像技術在微循環研究的應用

激光血流成像技術主要包括激光多普勒和激光散斑成像兩種類型技術,分別運用不同的光學原理監測微循環血流變化和血管形態等技術指標。激光多普勒分為接觸式單點血流監測和非接觸掃描式血流成像監測兩種方式;相對于激光多普勒技術,激光散斑血流成像技術具有非接觸、無創傷、快速成像等優點,非常適合進行微循環血流的監測,可實時快速測量血流灌注量、血流流速血管形態結構、血管管徑、血管角度等微循環參數。

在微循環血流監測中,激光多普勒技術已經非常成熟,而目前激光多普勒血流監測的應用都可以為激光散斑血流成像技術所替代,并且后者具有高時間和空間分辨率的全視場測量優勢。應用激光散斑血流成像技術,科研工作者和臨床醫生通過監測得到微循環血管血流參數以評估血管的結構、微循環功能以及代謝活動,可以研究缺血、缺氧、中風、炎癥、水腫、出血、過敏、休克、腫瘤、燒傷、凍傷、放射損傷等病理過程中微循環改變的規律及其病理機制,對科學研究、疾病診斷、病情分析和救治措施都具有重要的意義。

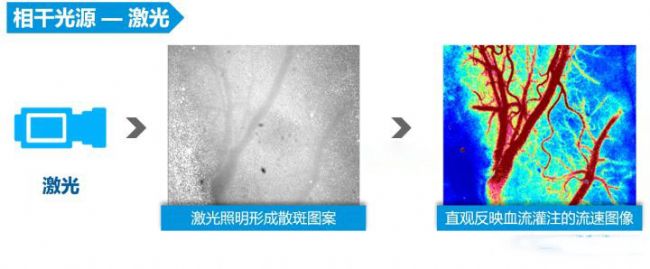

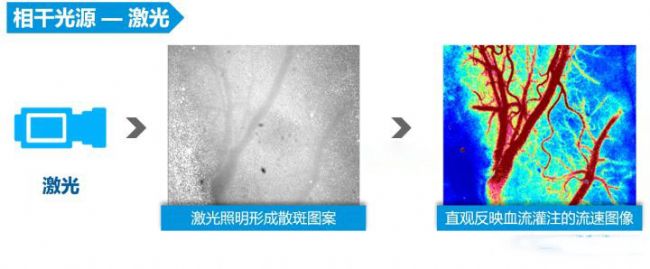

激光散斑血流成像技術的原理為觀察目標受到激光束照射時,反射后的激光形成隨機干擾圖像(包括亮區和暗區),該圖像稱為激光散斑圖。如果被測目標靜止,激光散斑圖保持不變;如果被測物體發生移動,例如組織中的紅細胞運動,則激光散斑圖會隨之波動。散斑變化速度以散斑對比度量化,而對比度與血流相關;這就是激光散斑血流成像的基本工作原理。

激光散斑血流成像技術能夠實時直觀地觀察皮下血管結構和血流變化并評估其功能,在生物醫學基礎研究的典型應用如監測腦缺血、缺氧、出血、中風等疾病模型和針灸、炎癥、水腫、過敏以及各種損傷狀態下的血流變化,還可以監測腸系膜血流、淋巴流、皮膚微循環的微循環血管血流指標。

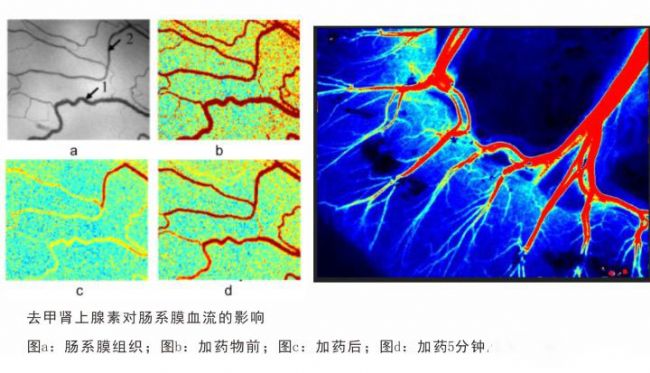

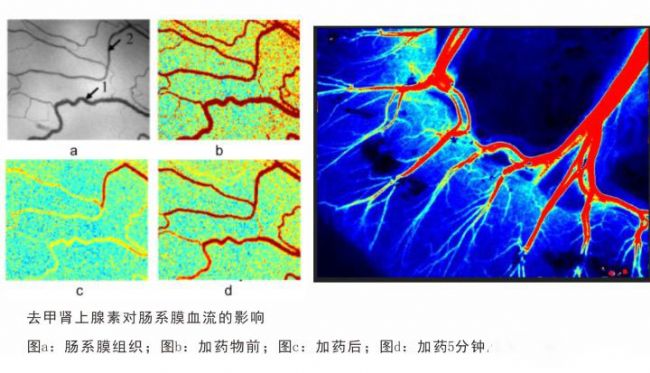

基礎醫學研究案例——小鼠腸系膜給藥前后的微循環血流監測

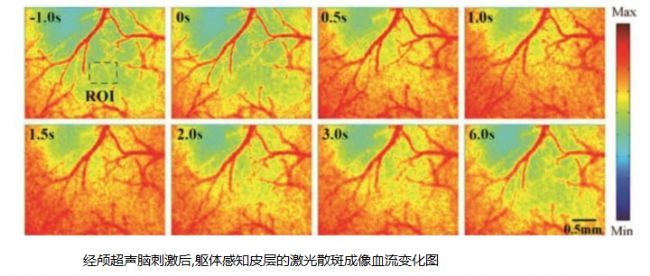

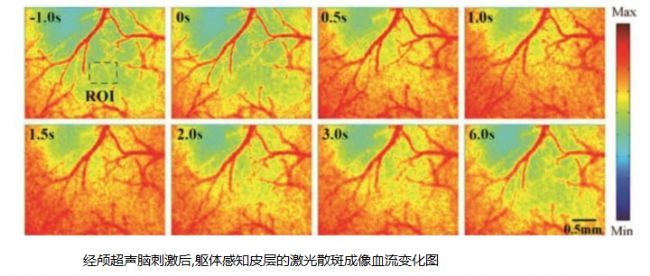

激光散斑血流成像技術的應用遠遠不止上述的這些,在很多的基礎醫學研究方面還可以結合其他技術產生更多的應用場景,比如經顱磁刺激(TMS)和經顱超聲腦刺激技術等。經顱超聲腦刺激技術是近幾年發展起來的一種新的腦調控方法,該技術透過完整的顱骨傳遞低強度超聲能量,對神經元產生生物機械效應,從而無創地調控大腦的神經活動。基于激光散斑成像技術研究經顱超聲刺激對小鼠局部腦血流的影響作用,整個實驗大致過程:在麻醉狀態下,使用超聲對小鼠的丘腦進行刺激,并對其大腦皮層軀體感知區域進行連續成像,用激光散斑血流成像儀監測小鼠在丘腦受到超聲刺激時,皮層對應區域的局部腦血流響應。

激光散斑血流成像技術的應用遠遠不止上述的這些,在很多的基礎醫學研究方面還可以結合其他技術產生更多的應用場景,比如經顱磁刺激(TMS)和經顱超聲腦刺激技術等。經顱超聲腦刺激技術是近幾年發展起來的一種新的腦調控方法,該技術透過完整的顱骨傳遞低強度超聲能量,對神經元產生生物機械效應,從而無創地調控大腦的神經活動。基于激光散斑成像技術研究經顱超聲刺激對小鼠局部腦血流的影響作用,整個實驗大致過程:在麻醉狀態下,使用超聲對小鼠的丘腦進行刺激,并對其大腦皮層軀體感知區域進行連續成像,用激光散斑血流成像儀監測小鼠在丘腦受到超聲刺激時,皮層對應區域的局部腦血流響應。

實驗過程中使用超聲對小鼠丘腦進行刺激,利用激光散斑成像技術共監測了15只小鼠的軀體感知皮層的血流變化情況,得到其不同直徑的動、靜脈血流分布情況以及其隨時間的變化情況。分析激光散斑成像的血流圖,就能夠監測小鼠軀體感知皮層所有的血流活動。由分析的結果可知,使用經顱超聲刺激的小鼠的丘腦,能夠改變小鼠軀體感知皮層血流的運動情況,加快軀體感知皮層的血流流速。

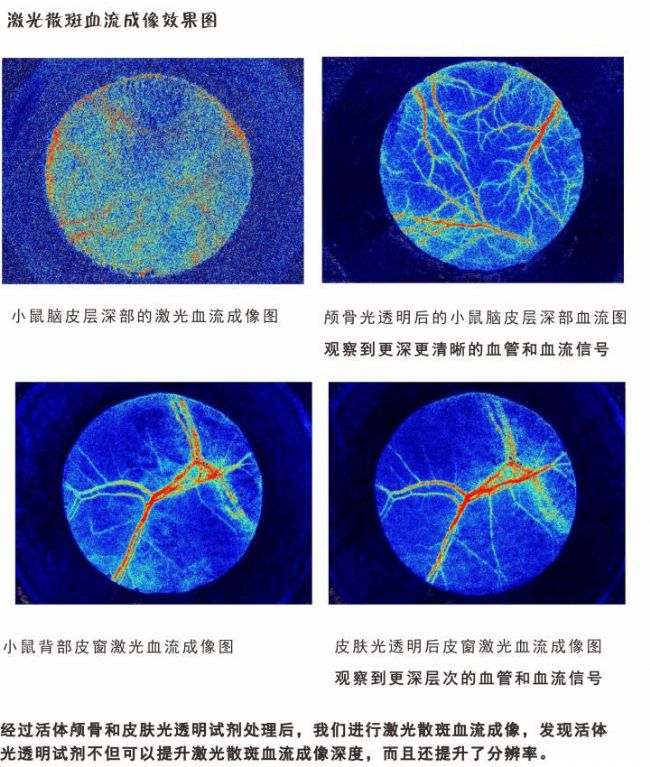

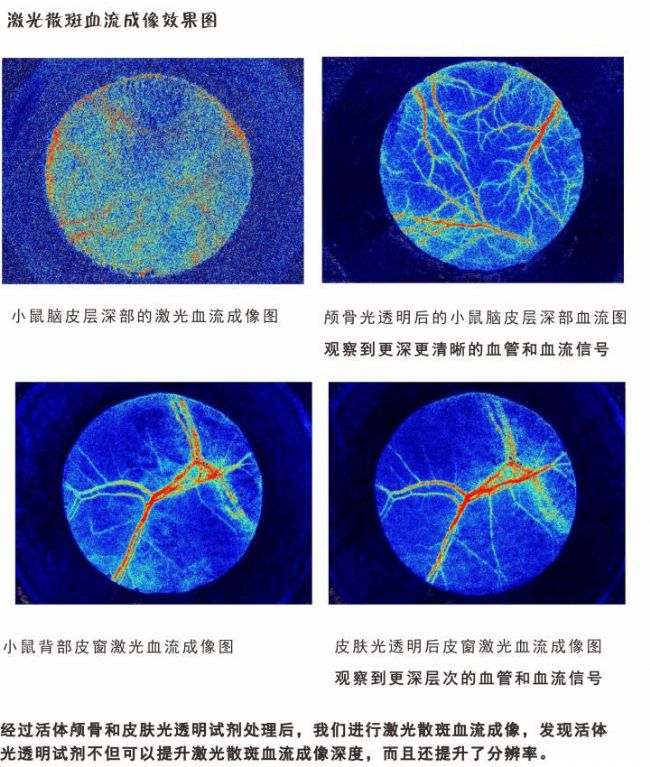

激光散斑血流成像能夠觀察皮下的血管和血流,如果想觀察更深的血管和血流圖像,那么完整顱骨將是主要障礙。在很多動物實驗中都需要開顱手術以進行相關的成像觀察,為了克服這一障礙,科研工作者們開發出幾種類型的顱窗,包括磨薄顱窗、開顱手術和磨薄加固顱窗等。這些顱窗在某些情況下滿足研究要求,但也會帶來諸多問題:1、在顱骨窗變薄的情況下,很難進行大面積重復成像;2、開顱手術幾乎不可避免地會導致皮質損傷和炎癥;3、至于磨薄加固顱窗操作復雜且也會造成損傷

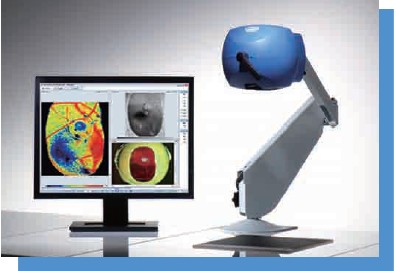

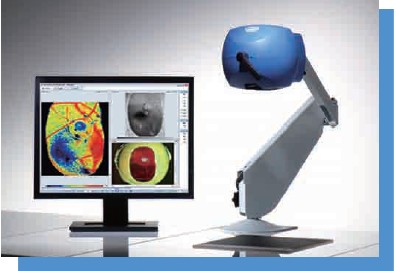

瑞典 PeriCam PSI激光散斑血流監測視頻系統可實現實時組織血流成像,并可同時計算血流的動態變化差異和空間。儀器測量時不需要接觸被測對象,對實驗對象沒有任何干擾,不需要進行染色或同位素標記。主要涉及的研究領域有:肢端缺血、皮瓣移植、燒傷創面、腦缺血、鼻粘膜、胃腸,口腔、皮膚血流評估等

瑞典 PeriCam PSI激光散斑血流監測視頻系統可實現實時組織血流成像,并可同時計算血流的動態變化差異和空間。儀器測量時不需要接觸被測對象,對實驗對象沒有任何干擾,不需要進行染色或同位素標記。主要涉及的研究領域有:肢端缺血、皮瓣移植、燒傷創面、腦缺血、鼻粘膜、胃腸,口腔、皮膚血流評估等

激光散斑血流成像技術的原理為觀察目標受到激光束照射時,反射后的激光形成隨機干擾圖像(包括亮區和暗區),該圖像稱為激光散斑圖。如果被測目標靜止,激光散斑圖保持不變;如果被測物體發生移動,例如組織中的紅細胞運動,則激光散斑圖會隨之波動。散斑變化速度以散斑對比度量化,而對比度與血流相關;這就是激光散斑血流成像的基本工作原理。

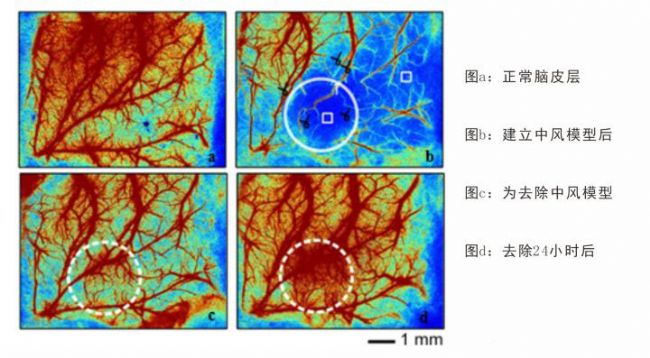

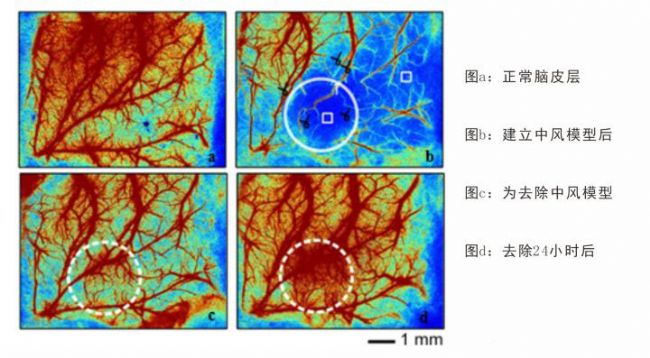

基礎研究案例:小鼠大腦中風模型建立前后的血流變化

基礎醫學研究案例——小鼠腸系膜給藥前后的微循環血流監測

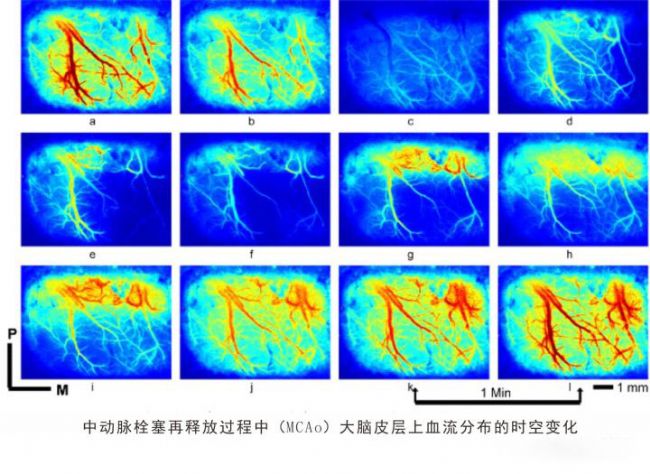

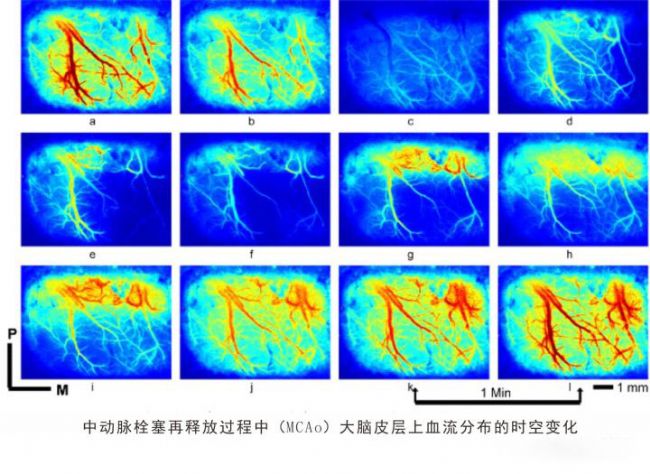

基礎醫學研究案例——小鼠MCAO模型建立前后的腦皮層血流變化

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com