透過外表看本質—肝臟ICG熒光顯像在肝癌手術中的應用

根據最新統計,全世界每年新發肝癌患者約六十萬,居惡性腫瘤的第五位。肝癌常被人們稱為“癌中之王”,對人們的健康威脅極大。

手術切除通常是肝癌最常見和最有效的治療方法之一。手術要求盡可能多地去除腫瘤,同時保留足夠的肝臟體積以發揮肝臟功能。但是由于肝臟結構的特異性,在手術中如何切除肝臟中的腫瘤也成為了困擾外科醫生的常見問題。

肝臟的雙重血液供應與膽管系統相交織,使得肝臟與其它腹腔臟器有所不同。肝動脈是來自心臟的動脈血,主要供給氧氣,肝門靜脈收集消化道的靜脈血主要供給營養,膽管系統收集膽汁,三套交織在一起。

因此如何精準定位肝臟中的腫瘤位置就成為了解決上述問題的關鍵所在。

肝臟分段法

1642年英國人Francis Glisson在其著作《肝臟解剖學》中首次提出肝段解剖學概念,對肝臟解剖分段的認識先后出現了Hjortsjo分段、Healey動脈/膽管分段、Couinaud門靜脈/肝靜脈分段等十幾種肝臟分段的方法。

特別是1954 年法國醫生 Claude Couinaud 提出的 Couinaud 分段。Couinaud肝臟分段法:是依據功能將肝臟分為8個獨立的段。每段有自己的流入和流出血管以及膽管系統。在每一段的中心有門靜脈、肝動脈及膽管分支,每一段的外圍有通過肝靜脈的流出血管。依據這種分法每段都是一個獨立單位,切除任何一段而不會影響其他。

該方法在 Henri Bismuth 醫生撰寫的兩篇里程碑意義的文章中得以推廣,被認為是肝臟的解剖學原理及解剖手術時代的開始。這一具有時代意義的進展也為以后肝臟中腫瘤的精準定位奠定了基礎。

ICG肝臟腫瘤定位

隨著現代外科學的發展,對于手術精準程度的要求越來越高,原有的基于8段的肝切除術已經沒有辦法滿足肝臟外科及肝移植的需求,故基于血管的解剖性肝切除術應用產生。該方法不僅可以從分子、細胞水平層面實現腫瘤邊界界定、切緣的確定,微小病變或轉移病變檢測,還可以用于術中肝段染色。

1985 年 Makuuchi 首先報道了通過術中超聲引導下門靜脈分支內注射ICG標記肝段界限。有了ICG的標記,以門靜脈為主的 Glissonean 蒂血供范圍和肝靜脈引流區域的解剖界限有了明確的劃分,因此成功實施規則性解剖性肝段和亞肝段切除術。

ICG為吲哚菁綠(indocyanine ICG)熒光造影劑,該造影劑是一種水溶性物質,在靜脈注射之后,它會與血漿蛋白緊密結合,可以穩定的留存在血管內,對血液成分、凝血系統及血管內膜沒有損傷和影響,具有高敏感性高穩定性以及無放射性等特點。

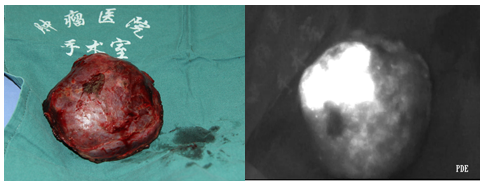

有了 ICG熒光造影劑,在進行解剖性肝切除過程中,通過對目標肝段門靜脈穿刺,可使目標肝段進行確切持久的染色;或者對除目標肝段外的肝段進行反染色,借助熒光信號的對比,可以明確目標肝段的準確邊界,提高了規則性肝切除的準確度,可以幫助醫生徹底清除肝內微小轉移灶,并避免殘肝缺血。

ICG熒光顯像技術

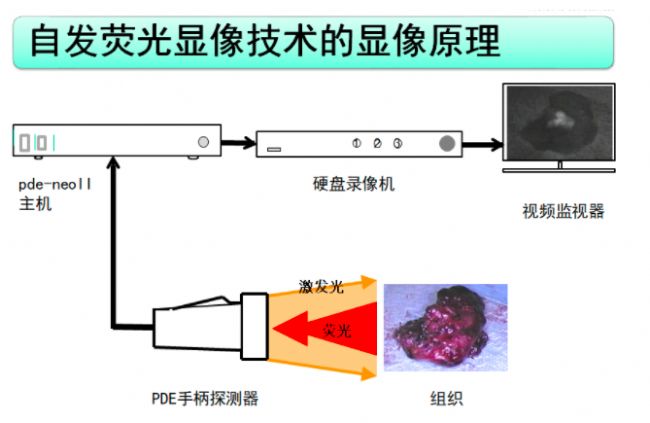

ICG熒光顯像技術是通過吲哚菁綠(ICG)完成血管造影后,應用熒光探測設備,探測ICG發出的不可見熒光,經過整合后輸出肉眼可視圖像。

熒光顯像技術等可視化技術的發展和進步,延伸了外科醫生的眼睛,促進肝癌外科治療理念從不規則肝切除走向精確解剖性肝切除,利用這些可視化技術,可以使外科醫生更加精確地實施手術,減少對肝臟的損傷,降低術后并發癥的發生,使個體化精細化的手術切除方案成為可能。

濱松PDE熒光顯像設備

濱松PDE系列中目前主力型號是pde-neoII,是一款以濱松公司的弱光探測技術為基礎的熒光顯像設備,在外科多科室廣泛應用,其中在肝膽外科不僅應用于術中肝段顯像,在腫瘤邊界界定、切緣的確定、微小病變或轉移病變檢測方面也有廣泛的應用。

▲pde-neoII 紅外熒光定位觀察相機

產品特點:

導航技術,背景清晰,還原性強。

國際先進微弱光探測技術,探測準確率高,實時完成。

國際先進光學算法,顯像清晰度高,圖像清晰準確無延遲。

率先引入輔助光技術,手術視野更清晰,操作更準確。

獨有的對光調節技術,遠近圖像皆可清晰呈現。

精確的手工制造技術,性能穩定,開機故障率低。

如果大家對于濱松紅外熒光定位觀察相機有任何感興趣之處,可以添加濱松中國銷售工程師的微信,工程師將為大家實時在線解答。