光纖記錄實驗原理及實驗步驟詳細記錄

一、光纖記錄工作原理

人類的大腦擁有約900億個神經元,神經元之間通過突觸相互連接形成了復雜的神經網絡,并由此產生各種復雜的功能。大腦能夠合成和釋放上百種神經遞質,神經信號通過突觸釋放的神經遞質從而在神經元之間進行傳遞(圖1)。

圖1

圖2

那么光纖記錄是如何檢測神經活動的呢?

以鈣離子熒光信號檢測為例,光纖記錄系統的技術原理是借助鈣離子濃度變化與神經元活動之間的嚴格對應關系,利用特殊的熒光染料或者蛋白質熒光探針,將神經元中鈣離子的濃度通過熒光強度表現出來,并被光纖記錄系統捕捉,從而達到檢測神經元活動的目的。

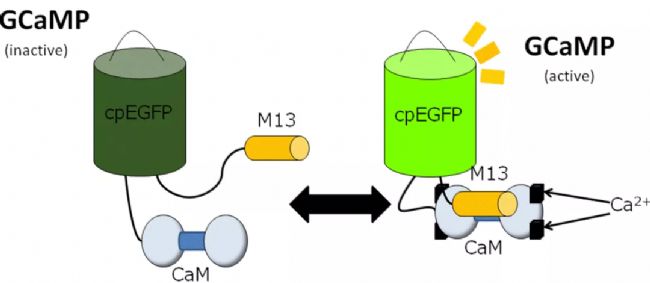

在神經系統中,靜息狀態時神經元胞內鈣離子濃度為50-100nM,而在神經元興奮時胞內鈣離子濃度能上升10-100倍,因此我們可以通過注射鈣離子基因編碼指示劑(Calcium indicator,如GCaMPs、RCaMPs等)來標記鈣離子。鈣離子指示劑帶有熒光蛋白(如GFP、RFP等)及其變異體的蛋白質,可與鈣調蛋白(CaM)和肌球蛋白輕鏈激酶M13域結合(圖3左)。當神經活動增強時鈣離子通道打開,大量鈣離子內流并與CaM結合,導致M13和CaM結構域相互作用,引發cpEGFP結構重排,從而增強綠色熒光信號(圖3 右)。

因此我們可以通過檢測鈣信號的變化來表征神經元的活動,進而研究神經元活動與動物行為的相關性,探究復雜行為背后的調控機制。

圖3

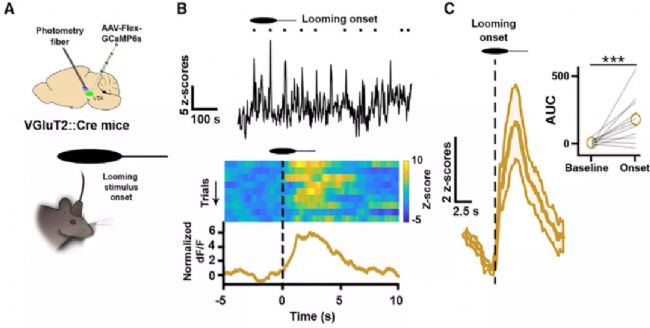

(Marisela Morales, et al. Neuron, 2020)

圖4:VTA-VGluT2神經元編碼先天逃避反應

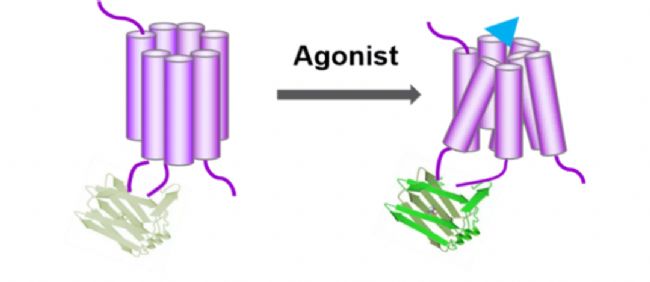

光纖記錄檢測神經遞質信號的原理與上述方法相同,把cpEGFP嵌入特定的神經遞質受體,受體與神經遞質結合后會引發受體構象改變并發出熒光信號(圖5)。通過病毒注射、轉染等技術手段,可以將這種可遺傳編碼的探針表達在細胞或小鼠腦部,借助成像技術,觀察神經遞質濃度的實時變化。

圖5

(Yulong Li, et al. Cell, 2018)

圖6:條件反射實驗中伏隔核Nac腦區的DA釋放

二、光纖記錄實驗方法

在光纖記錄實驗中,首先要選擇合適的熒光病毒。熒光染料或指示劑是通過病毒載體轉入目標腦區,常用載體為AAV病毒。根據實驗的不同,需要選擇特異啟動子或者Cre-FloxP系統來特異標記目標神經元,無特異性的GCaMPs表達雖然可以觀測群體神經元活動但無神經元特異性,光纖記錄的作用在于觀測特異類型神經元群體的活動。

實驗流程:

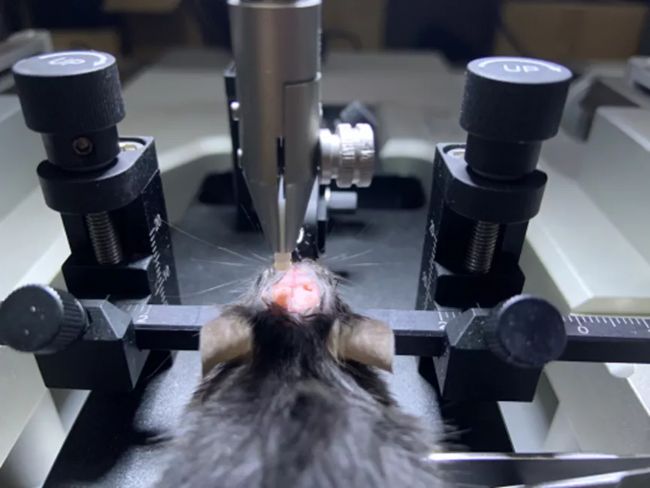

1、在目標腦區注射鈣熒光病毒,并在注射位點埋植光纖插針,用于收集熒光;

圖7:病毒注射與陶瓷插針埋植

2、待2-3周鈣熒光病毒表達后,連接光纖,使用光纖記錄系統采集動物在行為學實驗中大腦的鈣熒光信號;

圖8:病毒表達

3、通過分析軟件處理鈣熒光信號數據,并結合行為學視頻對動物的行為進行分析。

圖9:光纖記錄結合高架十字迷宮實驗

三、光纖記錄數據分析

以瑞沃德R820三色光纖記錄系統記錄的數據為例。

1、數據預處理。R820三色光纖記錄系統軟件集信號采集與數據分析于一體,在數據分析中,數據預處理過程包含平滑處理,基線矯正,運動矯正等功能。

平滑處理可以將數據中的過多雜信號去除,最大限度的突出目標peak。基線矯正多數針對的是熒光信號因長時間記錄導致漂白信號逐步下降,或者光纖的自發熒光在長期記錄下逐步被漂白基線逐步下降等情況。此情形的數據因為整體呈現下降趨勢,不利于后續數據作圖分析,所以需要進行基線矯正。運動矯正用于采用410nm對照通道的數據,410nm數據可以用于反應背景噪音信號,運動矯正即將410nm數據與470nm數據進行擬合,通過算法從470數據中去除410nm數據的波動,得到真實的熒光數據。

圖10:光纖記錄數據預處理

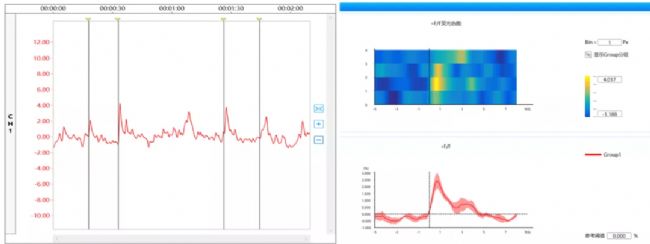

2. 將熒光數據與動物行為數據同步對比,選擇事件標記或者增加事件標記,事件相關信號分析作圖。

圖11:事件分析

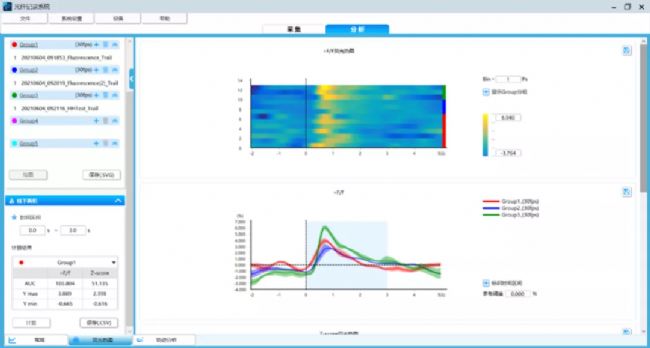

3. 將不同組的數據進行組間對比,即可分析不同處理因素下熒光數據的差異。此外,還可結合行為學視頻同步分析動物的運動軌跡。

圖12:不同數據組間分析

通過以上步驟,原始的熒光數據就可以直接出圖啦。

光纖記錄實驗的工作原理,實驗方法以及數據分析已經全部講完啦….