應用案例:大熊貓偏愛竹子與其腸道微生物適應性響應有關

發表期刊:Microbiome, IF=14.65

合作單位:中國科學院動物學研究所

合作項目:宏代謝組

前不久,憨態可掬的國寶大熊貓“慘遭降級”,但這是個好消息,因為咱們的大熊貓數量變多了,降的是大熊貓的受威脅程度等級,從瀕危降為了易危。即便是降了級,大熊貓的“國寶”地位仍然穩穩當當;即便是生命中大多數時間都拿來吃和睡,它依舊是集萬千寵愛于一身的“寶寶”。

很多人以為大熊貓是“食草動物”,其實大熊貓屬于食肉目哺乳動物,具有食肉目動物的消化生理特征,但它最愛吃的是竹子和竹筍。竹中具有豐富的黃酮類化合物,該化合物是一類重要的植物次生代謝產物(PSMs),具有顯著促進健康的作用。研究發現大熊貓腸道微生物群組成簡單,物種多樣性低,在飲食適應的進化過程中起著關鍵作用,特別是在竹子的營養利用方面。然而,習慣性黃酮類化合物攝入對腸道菌群結構及微生物降解影響尚缺乏研究。

近日,中國動物學會副理事長、獸類學分會理事長魏輔文院士團隊聯合成都大熊貓繁育研究基地,首次以非模式野生動物—大熊貓為模型,從動物生態學的視角,在完整的年周期內同步采集野外大熊貓的可獲得樣本(食物和糞便);同時采集成都大熊貓繁育研究基地中圈養大熊貓的食物、糞便和血漿,采用代謝組學、宏基因組學和體外培養等方法,系統研究了大熊貓對黃酮類化合物的吸收代謝、利用偏好和生物轉化,以及黃酮類化合物對大熊貓腸道微生物組成和功能的影響。該研究中黃酮類化合物與腸道微生物的雙向作用為研究動物-腸道微生物共演化提供了新的思路。(其中大熊貓的糞便宏代謝組由麥特繪譜提供檢測與分析)

研究結果

一. 大熊貓對黃酮類化合物的利用規律

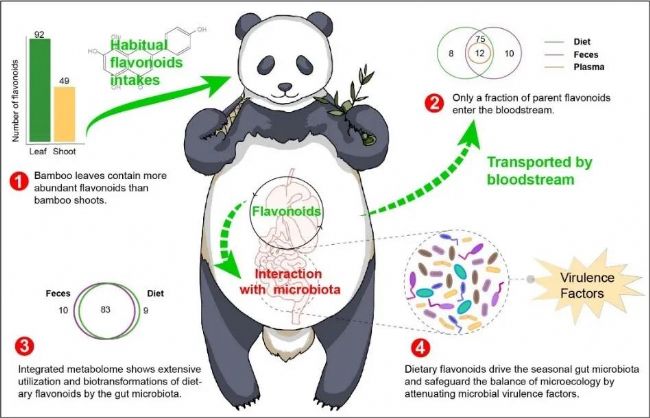

● 通過代謝組學方法,在竹子中共鑒定出97個黃酮類單體化合物;與竹筍相比,竹葉中含有更多種類和更高豐度的黃酮類化合物,因此隨著食筍和食葉的季節性轉化,黃酮類物質的攝入也存在顯著的季節性差異。

● 通過血漿靶向代謝組學檢測,發現以原型形式進入血液的化合物僅有12種。

● 通過對食物與糞便代謝組比較分析,發現大熊貓對食物源黃酮類化合物的利用在亞類和單體水平上均有不同的偏好性,對食物源中的38種單體具有較高的利用率,且糞便中有新的黃酮類單體化合物生成。

二. 大熊貓腸道微生物適應性響應機制

● 大熊貓微生物組與代謝組關聯分析:對大熊貓糞便樣本進行宏基因組測序和宏代謝組檢測分析,共慣性分析(CoIA)顯示代謝物與微生物組成改變密切相關,與非黃酮類代謝物相比,黃酮類化合物表現出更顯著的季節性變化,且與宏基因組物種(MGS)有更廣泛的聯系。

● 體外培養實驗證明,黃酮類物質的季節性差異攝入驅動了大熊貓腸道微生物的季節性變化,如野外大熊貓腸道微生物關鍵物種的變化(狹義梭菌屬1 Clostridium sensu stricto 1),特別是對有益菌的生長促進作用,如益生菌丁酸梭菌(Clostridium butyricum)。

● 食物中黃酮類攝入越高,大熊貓腸道微生物的多樣性越低,微生物毒力因子的豐度也更低。宏基因組功能分析揭示了70%黃酮類化合物的吸收轉化由腸道微生物參與完成,且腸道微生物也促進了大熊貓對黃酮類物質的轉化和利用偏好。

總結

以上結果證明:在長期演化過程中,大熊貓季節性食物轉化行為是大熊貓對竹中有益元素最大化利用的適應。其中,黃酮類化合物對維持大熊貓腸道微生態的動態平衡發揮著至關重要的作用。該研究結果拓展了我們對大熊貓營養生態學的認識:有益的PSMs可以通過調控腸道微生物,正反饋調節宿主生理,從而影響大熊貓的覓食策略。此外,該研究也為圈養大熊貓管理提供了重要參考,即食物源黃酮類化合物是大熊貓重要的天然益生元,對大熊貓的臨床健康管理,特別是腸道疾病的治療具有廣闊的應用前景。

圖解結論

參考文獻

Le Wang, et al. Multi-omics reveals the positive leverage of plant secondary metabolites on the gut microbiota in a non-model mammal. Microbiome. 2021.

原文閱讀,請長按識別下方二維碼

繪譜幫你測

麥特繪譜擁有成熟的代謝組學檢測平臺,包括全球獨有技術Q600、Q300、Q200和超全的各類小分子代謝物獨立檢測方法,以及菌群16S測序和宏基因組等技術,還有多組學聯合分析等全套解決方案。獨家的檢測技術、全面的數據報告以及專業的售后探討,助力您的科研探索之路不斷創新和突破。歡迎聯系麥特繪譜400-867-2686獲取詳細資料!