葡萄糖鉗夾試驗系統在胰島素與C肽測定的應用

葡萄糖鉗夾試驗技術做為目前公認的評價胰島素敏感性和β細胞功能的金標準方法, 已經有數十年的歷史了。然而基于其生理實驗的屬性,受制于受試者依從性、研究者的經驗、非標準化的操作流程,而并沒有得到普及。究其原因,除上述特性之外,對于葡萄糖輸注速度的判斷和計算并無統一的方法是一個重要的原因。換言之,葡萄糖鉗夾技術受操作者的主觀判斷和經驗的影響是顯而易見的。

經典鉗夾試驗技術是建立在由DeFronzo創立的葡萄糖輸注速度計算公式基礎之上的。他非常巧妙的將肌體對葡萄糖的攝取給予不同的量化手段,奠定了葡萄糖鉗夾技術的基礎。然而我們發現,葡萄糖輸注后在體內的分布并不完全符合一室模型。葡萄糖的分布對于采血間隔的時間呈現不同的狀態。另一個問題是累積誤差,他表現為可高估或低估葡萄糖的利用率。

我們可以把DeFronzo創立的葡萄糖輸注速度計算公式視為一種簡化的模擬葡萄糖代謝的過程,因為該公式只能回顧前兩個采血點的狀態。很明顯,由于人工計算能力不足,該公式在描述復雜的葡萄糖代謝過程時存在一定的局限性。

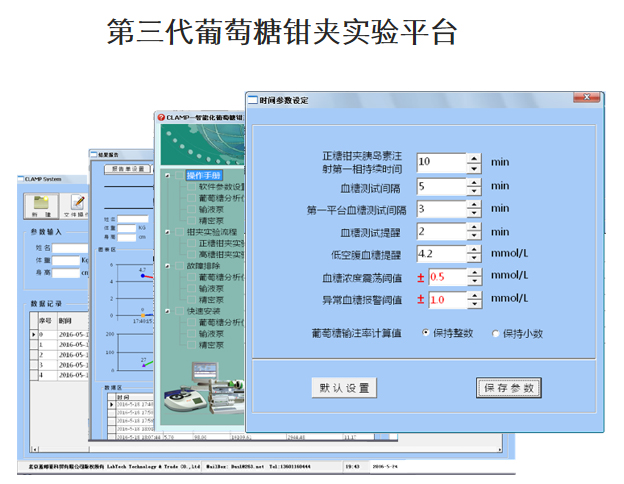

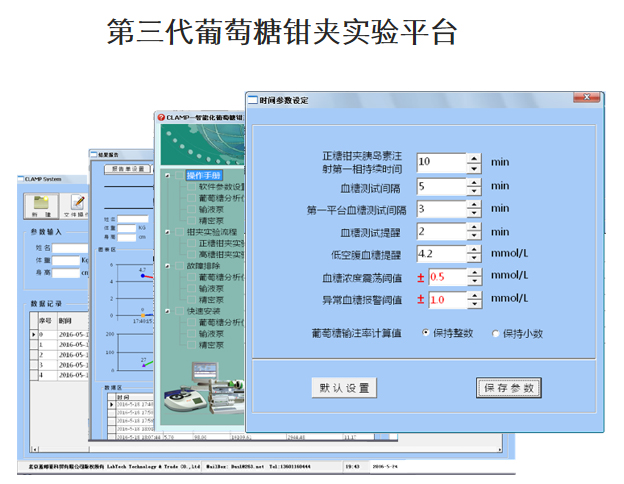

隨著計算機運算能力的極大提高和人工智能算法的支持,通過一系列復雜的積分、微分算法的卷積疊加以及對所有之前數據的回顧能力,基于計算機控制的葡萄糖鉗夾試驗系統可以做到更精準的調控。

葡萄糖鉗夾試驗技術做為目前公認的評價胰島素敏感性和β細胞功能的金標準方法。由計算機控制的鉗夾試驗系統在調控精度、模糊控制、容錯能力上有了很大提高。因而鉗夾技術也越來越多的應用于臨床診療、科研實踐和藥物評價領域。

由于鉗夾試驗的特殊性,在評價鉗夾技術是否成功建立的問題上,表現出相當的復雜性和多樣性。基于生理實驗的特殊性,鉗夾試驗是否成功無法向常規生化檢驗一樣,采用一定的質控規則予以判斷。一般來說,試驗成功與否需要從血糖波動、葡萄糖輸注速度波動、C肽和胰島素水平這幾個參數來衡量。

血糖波動

通常情況下,穩態期血糖波動在目標血糖值±10%以內,加上其它指標配合則說明試驗取得成功。更理想的狀態是試驗全程血糖波動在10%以內(目標血糖等于基礎血糖)。在于有異常血糖值的情況下,建議重新抽血復查。此時可遵循計算機的提示采取相應步驟,盡量避免異常值對試驗的干擾。引發血糖濃度異常波動的情況很多,且有真有假,我們另開篇討論。

葡萄糖輸注速度

在血糖濃度進入穩態后,葡萄糖輸注速度也應達到穩態。大多數情況下,我們觀察到穩態期葡萄糖輸注速度是一個緩慢上升的過程。在這里討論一個極端情況:葡萄糖輸注速度波動劇烈,但血糖濃度卻在允許范圍內。這種情況見于早期的控制算法中,這是一種典型的“耦合震蕩”狀態。一般采用取前3-4次的葡萄糖輸注速度均值,手工干預輸注速度的計算。達到破壞耦合,重新進入穩態的目的。

血漿胰島素和C肽濃度

以高胰島素正常血糖鉗夾為例,在試驗開始階段,需要一個大劑量胰島素輸注過程。這一過程大約需要維持10分鐘。在此過程中,胰島素輸速和輸注方式各家報道不同。

無論何種工作模式,其最終目的是:

1. 迅速建立優勢胰島素濃度,達到抑制自身胰島素分泌的目的

2. 在試驗過程中,維持血漿胰島素濃度在80-120mU/L

3. 血漿C肽濃度不高于基礎狀態水平。在更嚴格的實驗中(例如藥物評價實驗),甚至要求試驗過程中的C肽濃度為基礎狀態的60-70%。

在實際操作中,我們需要在-30分鐘,0分鐘以及試驗開始后每30分鐘抽取血標本檢查受試者血漿胰島素濃度和C肽水平是否符合實驗要求,以驗證實驗是否成功。現實的問題是:這些指標需要送到中心實驗室完成檢測,次日得到最終報告。這就造成我們在試驗過程中無法獲知實驗的有效性。經驗告訴我們,某些規律性血糖波動可能是內源性胰島素沒有完全抑制造成的。但又缺乏直接的證據輔助研究者進行判斷和干預,這種情況會對研究進程造成極大的不確定性。(我們會另文介紹血糖波動和自身胰島素抑制與否的關聯)

隨著即時檢驗技術的發展,一種小型桌面式化學發光分析儀可以提供實時的胰島素和C肽檢測手段。使研究者在實驗過程中獲得全方位的事態感知能力,隨時糾正、調整實驗進程。

經典鉗夾試驗技術是建立在由DeFronzo創立的葡萄糖輸注速度計算公式基礎之上的。他非常巧妙的將肌體對葡萄糖的攝取給予不同的量化手段,奠定了葡萄糖鉗夾技術的基礎。然而我們發現,葡萄糖輸注后在體內的分布并不完全符合一室模型。葡萄糖的分布對于采血間隔的時間呈現不同的狀態。另一個問題是累積誤差,他表現為可高估或低估葡萄糖的利用率。

我們可以把DeFronzo創立的葡萄糖輸注速度計算公式視為一種簡化的模擬葡萄糖代謝的過程,因為該公式只能回顧前兩個采血點的狀態。很明顯,由于人工計算能力不足,該公式在描述復雜的葡萄糖代謝過程時存在一定的局限性。

隨著計算機運算能力的極大提高和人工智能算法的支持,通過一系列復雜的積分、微分算法的卷積疊加以及對所有之前數據的回顧能力,基于計算機控制的葡萄糖鉗夾試驗系統可以做到更精準的調控。

葡萄糖鉗夾試驗技術做為目前公認的評價胰島素敏感性和β細胞功能的金標準方法。由計算機控制的鉗夾試驗系統在調控精度、模糊控制、容錯能力上有了很大提高。因而鉗夾技術也越來越多的應用于臨床診療、科研實踐和藥物評價領域。

由于鉗夾試驗的特殊性,在評價鉗夾技術是否成功建立的問題上,表現出相當的復雜性和多樣性。基于生理實驗的特殊性,鉗夾試驗是否成功無法向常規生化檢驗一樣,采用一定的質控規則予以判斷。一般來說,試驗成功與否需要從血糖波動、葡萄糖輸注速度波動、C肽和胰島素水平這幾個參數來衡量。

血糖波動

通常情況下,穩態期血糖波動在目標血糖值±10%以內,加上其它指標配合則說明試驗取得成功。更理想的狀態是試驗全程血糖波動在10%以內(目標血糖等于基礎血糖)。在于有異常血糖值的情況下,建議重新抽血復查。此時可遵循計算機的提示采取相應步驟,盡量避免異常值對試驗的干擾。引發血糖濃度異常波動的情況很多,且有真有假,我們另開篇討論。

葡萄糖輸注速度

在血糖濃度進入穩態后,葡萄糖輸注速度也應達到穩態。大多數情況下,我們觀察到穩態期葡萄糖輸注速度是一個緩慢上升的過程。在這里討論一個極端情況:葡萄糖輸注速度波動劇烈,但血糖濃度卻在允許范圍內。這種情況見于早期的控制算法中,這是一種典型的“耦合震蕩”狀態。一般采用取前3-4次的葡萄糖輸注速度均值,手工干預輸注速度的計算。達到破壞耦合,重新進入穩態的目的。

血漿胰島素和C肽濃度

以高胰島素正常血糖鉗夾為例,在試驗開始階段,需要一個大劑量胰島素輸注過程。這一過程大約需要維持10分鐘。在此過程中,胰島素輸速和輸注方式各家報道不同。

無論何種工作模式,其最終目的是:

1. 迅速建立優勢胰島素濃度,達到抑制自身胰島素分泌的目的

2. 在試驗過程中,維持血漿胰島素濃度在80-120mU/L

3. 血漿C肽濃度不高于基礎狀態水平。在更嚴格的實驗中(例如藥物評價實驗),甚至要求試驗過程中的C肽濃度為基礎狀態的60-70%。

在實際操作中,我們需要在-30分鐘,0分鐘以及試驗開始后每30分鐘抽取血標本檢查受試者血漿胰島素濃度和C肽水平是否符合實驗要求,以驗證實驗是否成功。現實的問題是:這些指標需要送到中心實驗室完成檢測,次日得到最終報告。這就造成我們在試驗過程中無法獲知實驗的有效性。經驗告訴我們,某些規律性血糖波動可能是內源性胰島素沒有完全抑制造成的。但又缺乏直接的證據輔助研究者進行判斷和干預,這種情況會對研究進程造成極大的不確定性。(我們會另文介紹血糖波動和自身胰島素抑制與否的關聯)

隨著即時檢驗技術的發展,一種小型桌面式化學發光分析儀可以提供實時的胰島素和C肽檢測手段。使研究者在實驗過程中獲得全方位的事態感知能力,隨時糾正、調整實驗進程。

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com