腦電EGI超掃描技術在死亡威脅緩解人與人之間的競爭行為研究的應用

2020年,隨著2019年全球冠狀病毒病的爆發和死亡率的上升,與死亡有關的信息對我們每個人來說都是非常容易獲得的。恐怖管理理論(TMT)認為,對死亡的意識會導致存在的威脅,文化世界觀和自尊,起到緩沖威脅的作用,會重塑我們的行為(Rosenblatt 等人,1989;Greenberg 等人,1997)。因此,越來越多的證據表明,存在的威脅對認知、情緒和行為產生了顯著的影響。然而,由于大量 TMT 研究(Pyszczynski 等人,2015)揭示的不同發現,精確地確定它對我們日常社交行為的影響已經被證明更具挑戰性。在這項研究中,我們探討了人們如何重塑他們的日常社會行為以應對死亡威脅(MT)。

——來自文獻背景

2021年3月23日,華東師范大學李先春團隊利用腦電(EGI)超掃描技術在Social Cognitive and Affective Neuroscience雜志上發表該研究成果,探索了死亡威脅對于人際合作和競爭的影響。

——圖來自文章官網

本研究提供了一個神經生理學實驗平臺,探討MT(死亡威脅)在沖突情境下社會行為的影響。本研究提出了兩個假設,即競爭與合作情境中的死亡威脅對人際交往的影響。首先,根據死亡威脅能夠促進善行的程度,我們期望減少競爭和增強合作成對;或者,如果死亡威脅能夠導致惡意行為,我們期望增強競爭和減少合作成對。此外,我們還測試了個體之間的同步大腦活動以及如何調節這些效應。我們預計伽馬波段 IBS 可能是 MT (死亡威脅)對社會行為影響的基礎。

文章摘要:

死亡意識已被證明會影響人類的認知和行為。然而,死亡威脅(MT)如何影響我們的日常社交行為仍然難以捉摸。為了解決這個問題,我們開發了一個二元實驗模型,并招募了86位成年人(43個雙子)來完成兩項基于計算機的任務(即競爭性和合作性按鈕按下)。我們操縱了雙方對死亡的認識[MT vs中性對照(NC)],并在任務期間使用腦電圖同時測量其神經生理活動。進行了一些基本觀察。首先,MT組的競爭顯著減弱,合作略有促進。其次,與NC相比,MT在競爭環境中顯著降低了γ波段腦間同步(IBS),這與對二元組內死亡的主觀恐懼感增加有關。值得注意的是,這些影響是針對特定環境的:在合作環境中,我們沒有觀察到可比的結果。最后,基于累積的IBS,利用機器學習方法來區分MT組和NC組。這些研究結果表明,MT在某種程度上緩解了人際競爭,而這種緩解可能與伽馬波段 IBS 的變化有關。

腦電實驗采集(文章部分實驗):

使用兩臺64通道EEG系統(Electrical Geodesics,Inc.)同時監測和記錄來自每個雙人組的兩個參與者的大腦活動,電極按照國際10-10系統放置。參考電極在 Cz ,使用250Hz的采樣率。阻抗值保持在50KΩ以下。用眼電(EOG)通道記錄眼球運動。

——圖:僅示意圖,非文章圖

結果:

行為學結果:

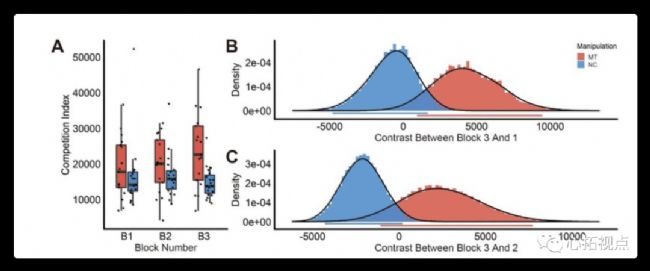

競爭任務下行為學結果 。(A)每個Block中兩組的競爭指數;(B)任務1和任務3中競爭表現差異的bootstrap分布,直方圖說說明了兩組的bootstrap采樣(N = 10,000)分布,顯示MT組比NC更具正向漂移(即,競爭減弱);(C)任務2和任務3中競爭表現差異的bootstrap分布,直方圖說明了兩組中的bootstrap采樣(N = 10,000)分布,表明兩組在這些塊之間沒有差異

注:MT表示死亡威脅組,NC表示中性控制組

腦間同步(IBS)

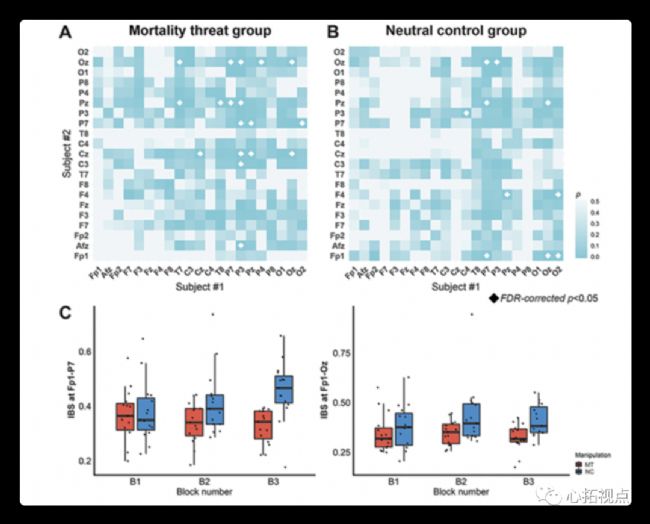

IBS分析。(A):MT組和(B):NC組的二元組受試者之間的伽馬波段IBS矩陣。白色菱形表示電極對之間存在顯著耦合,通過FDR校正通過相隨機化分析確定(P <0.05)。(C)作為比賽任務中GROUP和BLOCK的函數的重要IBS(在Fp1-P7,Fp1-Oz)。

腦與行為的相關性

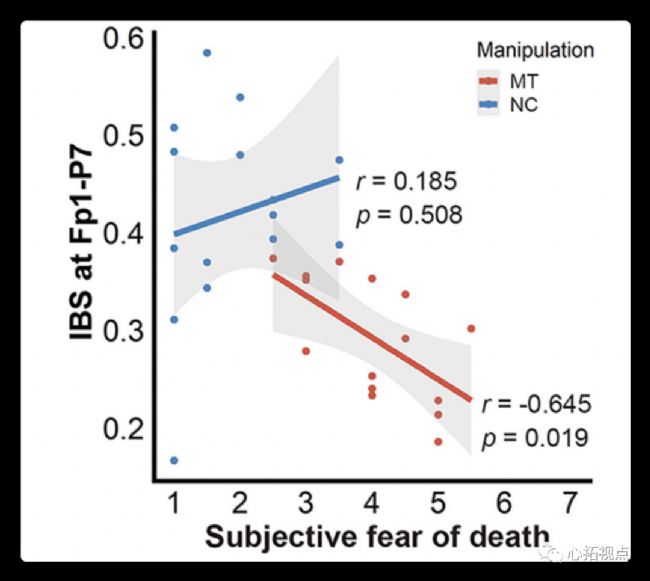

腦與行為的相關性。在MT組中,第三組的主觀死亡恐懼與IBS降低有關。但是,在NC組中,該關聯不存在。

總而言之,潛意識中對不可避免的死亡的關注激發了我們大量的行為(Hayes 等人,2010) ,但是很少有人知道這些關注對我們日常生活的影響。本研究采用基于腦電圖的超掃描技術和實時交互設計,發現隨著 γ 波段 IBS 的減少,MT 特異性地減弱了人際競爭,但對個體間的合作行為沒有顯著影響。相應地,我們的研究結果并沒有提供確鑿的證據證明 MT 面部社會行為重塑的潛在機制,而是提出了 γ 能帶耦合有助于重塑行為的可能性。

參考文獻:

Xiaoyu Zhou, Yafeng Pan, Ruqian Zhang, Litian Bei, Xianchun Li, Mortality threat mitigates interpersonal competition: an EEG-based hyperscanning study, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2021;, nsab033, https://doi.org/10.1093/scan/nsab033