Nature子刊:Inscopix成像mPFC抑制性神經元編碼動物情感狀態

漸漸的,我們將要揮別2019,迎來嶄新的2020了!在過去的2019,我們接受了滿滿的正能量,大腦的前額葉神經元也會傾向與接受正能量、積極情緒的同伴,滔博生物(www.top-bright.com)也會帶著滿滿的正能量協同大家在2020共同進步!

下面將由滔博生物的小編來為大家說道說道這個大腦前額葉對于“正能量”的選擇編碼!請需要原文的老師和同學轉發、評論和留言吧!

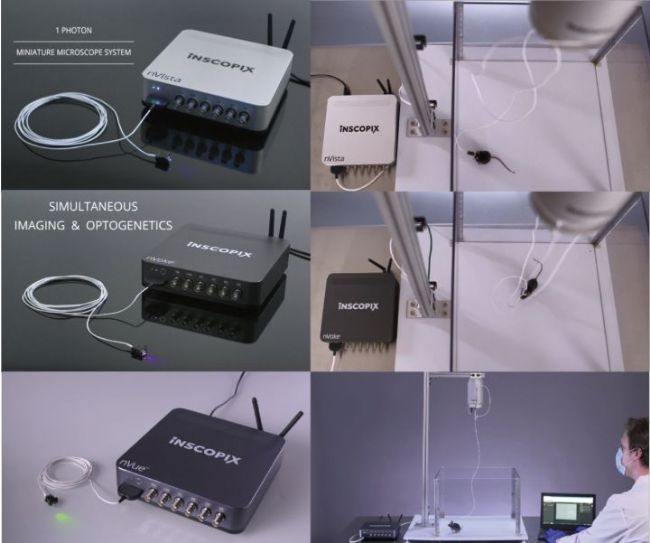

前額葉皮層(PFC)通過非語言交流參與他人情感狀態的加工。這種社會認知功能被認為依賴于完整的皮層神經元興奮性和抑制性平衡。在這里,科學家將在體電生理技術,inscopix在體超微顯微成像技術與小鼠情感狀態識別的行為任務(ADT)相結合,展示了在社會探索過程中,mPFC神經元的興奮性和抑制性取決于神經元的情感狀態。這項研究成果由意大利的科學家Francesco Papaleo研究團隊發表在Nature Neuroscience上,“Somatostatin interneurons in the prefrontal cortex control affectivestate discrimination in mice”。

通過巧妙的實驗設計,通過inscopix在體超微顯微成像技術,在體電生理技術和光遺傳技術的結合,發現抑制mPFC生長抑素(SOM+),而不是抑制小白蛋白(PV+)中間神經元,可以消除情感狀態識別。因此,mPFC SOM+中間神經元的同步激活選擇性地誘導社會識別。inscopix在體超微顯微成像揭示了,引導錐體神經元抑制的mPFC SOM+中間神經元的同步活動增加與情感狀態識別有關。這個發現為情感狀態識別的神經生物學機制提供了新的見解。

正文

通過對面部和身體表情的感知來理解他人的情緒是一種對日常生活至關重要的能力。情緒識別障礙在許多神經退行性疾病、神經精神疾病和神經發育障礙中很常見。例如,情緒識別缺陷是自閉癥譜系障礙(ASD)的核心特征,在精神分裂癥中表現得非常明顯。這些社會性認知障礙對日常功能的影響可能比非社會性認知缺陷更有害。此外,對這些社會認知缺陷的管理仍然不充分,突顯出需要更深入地理解識別他人情感狀態的能力背后的機制。 被人類神經成像研究識別的“社交大腦”指的是控制社會認知過程的網絡,邊緣和額葉區域可能在其中扮演關鍵角色。特別是,社會認知功能的自上而下的控制可能是由邊緣系統上的前額葉皮層(PFC)來協調的。事實上,內側PFC(MPFC)受損與情緒識別受損有關。因此,PFC是研究這種行為背后的神經生物學機制的一個有吸引力的大腦區域。然而,研究人員對支持情緒識別的PFC神經回路的理解仍然不完整,這主要是由于人類允許的操作的分辨率水平和缺乏翻譯模型。 越來越多的證據表明,神經元興奮和抑制的平衡支配著皮層功能。在ASD和精神分裂癥的病因學中,這種平衡的擾動通常被認為是一種可能的最終共同途徑。例如,在人類中,ASD患者大腦中經常發現中間神經元密度降低和GABA能信號的改變。與人類的這些發現一致,小鼠mPFC中興奮性和抑制性平衡的破壞導致了社會探索缺陷和社交能力障礙。此外,其他嚙齒動物的研究表明,PFC與不同的社會功能有關,如社會互動、代用凍結、社會等級制度和附屬行為。然而,PFC回路及其相關的興奮和抑制平衡是否參與檢測和處理其他情緒狀態表達的能力仍不確定。 在此,研究人員提出,mPFC內的抑制性神經元亞群可能對情緒狀態識別的加工有不同的貢獻。為了探索以細胞類型特定的方式參與情感狀態識別的mPFC電路,研究人員使用了一個近似于人類“情緒識別任務”的嚙齒動物任務。特別是,這項任務是為了研究小鼠根據情感狀態識別同種物質的能力。利用在體電生理和inscopix超微顯微成像技術,研究人員證明了mPFC在改變的情感狀態下對同種物質有不同的反應。通過光遺傳實驗和超微顯微成像,研究人員獲取了不同mPFC神經元亞群參與情緒狀態識別的情況。總之,實驗數據支持了這樣的一個模型,即在mPFC中,生長抑素(SOM+)的同步激活,而不是小白蛋白(PV+)中間神經元或錐體神經元的同步激活,是情感狀態區分表達的主要機制。

結果

1. 小鼠可以根據改變的情感狀態識別同類,情感狀態識別是一種不同于社交的穩定特質

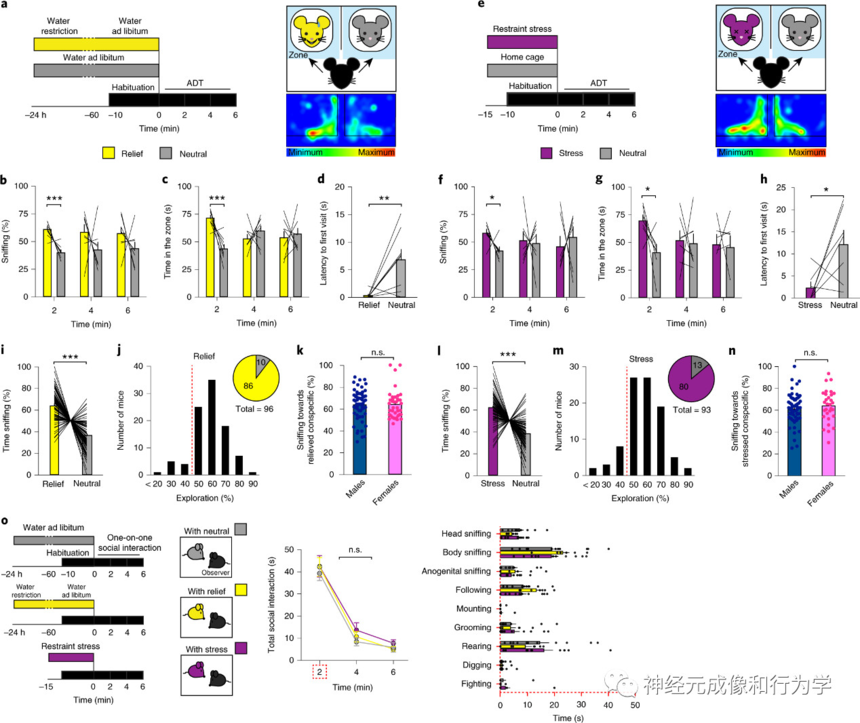

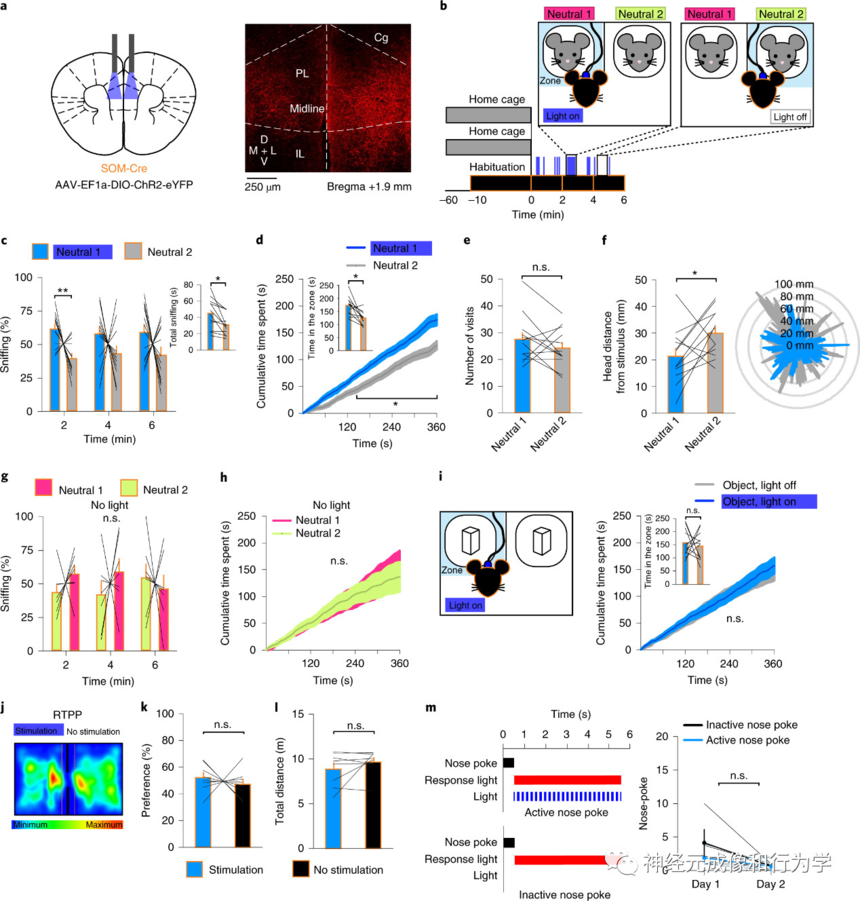

研究人員設計了一個非常有趣的情感狀態識別實驗(ADT),“觀察者”小鼠會在迷宮里面接觸兩只陌生的小鼠,這兩只小鼠就是”表演者“。1號表演者在實驗開始前的進行了23個小時的斷水,然后在實驗開始前的1個小時恢復飲水,這對小鼠來說是一種積極的情緒。2號表演者呢,在過去的24小時可以隨意喝水,這個情緒是中性的。通過行為學的測試發現,”觀察者“小鼠更愿借接近1號表演者,是的,小編沒有說錯哦,小鼠也是愿意接受正能量、積極情緒的同伴的。

圖1 小鼠可以根據改變的情感狀態識別同類

為了評估情感狀態識別的可靠性,讓不同的實驗人員在天然的小鼠身上重復了幾次ADT,并在后來的光遺傳學和電生理實驗中,在一大群動物(n=96“積極”,n=93“緊張”)中重復了研究人員最初的發現。在天然的動物和植入電極的小鼠中進行的ADT的數據被匯集在一起,并顯示為對被操縱的小鼠的探索百分比(積極和緊張,圖1I,l)。情感狀態識別是一種可靠的可觀察行為,只有12%的受測小鼠沒有區分處于改變的情感狀態或中性情感狀態的小鼠(積極,96只中的10只,圖1J;緊張,93只中的13只;圖1M)。

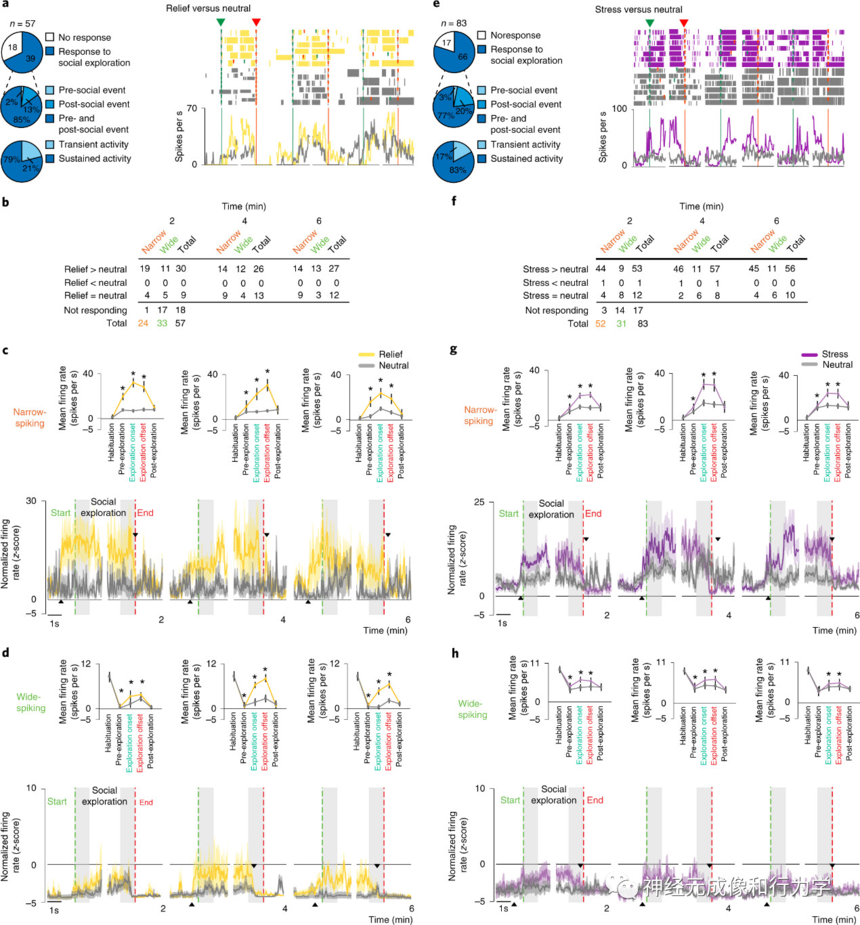

2. 在情感狀態改變的同伴探查過程中mPFC神經元活動增強

通過行為學的觀察,研究人員發現了動物識別情感狀態的現象,那么小鼠是怎么識別出情緒的呢?研究人員通過在體電生理技術記錄了mPFC腦區中間神經元的放電變化,發現中間神經元的放電頻率增加與識別情緒狀態的過程相關。小鼠mPFC參與了情感狀態識別,大多數細胞對改變狀態的表達有反應。此外,研究人員還發現,在mPFC中,無論是在積極或消極的情感狀態下,窄峰電位抑制性中間神經元都比寬峰電位神經元表現出更高的參與和對同種特異性的偏好。

圖2 在情感狀態改變的情況下,探索同類時神經元活動增強。

為了驗證觀察到的神經元活動的增加是否與探索不同情感狀態下的同種個體有關,研究人員在ADT中使用了兩個中性的”表演者”,在探索兩個中性“表演者“時,神經元活動沒有明顯的差異。這一發現支持了mPFC神經元活動增加與情感狀態改變的小鼠探索之間的聯系。 接下來,研究人員研究了哪種感覺形態可能觸發情感狀態識別及其相關的mPFC神經元激活。研究人員進行了超聲(聽覺),完全黑暗環境(視覺)以及從中性,積極和緊張的表演者身上收集了氣味(嗅覺)等方面進行了ADT測試,發現聽覺在小鼠情感狀態識別中的邊緣參與;視覺線索可以傳達情感信息,但可能是可有可無的;當情緒狀態發生改變時,對氣味的偏好程度要比實際表現出來的小。總的來說,這些結果表明,mPFC細胞(尤其是窄峰電位細胞)的激活率增加與情感性狀態的探索有關。

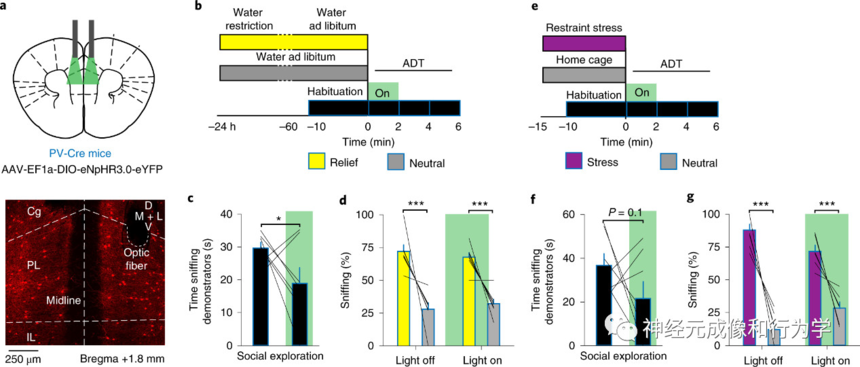

3. 光抑制mPFC PV+中間神經元不影響情感狀態識別,光抑制mPFC SOM+中間神經元消除情感狀態識別

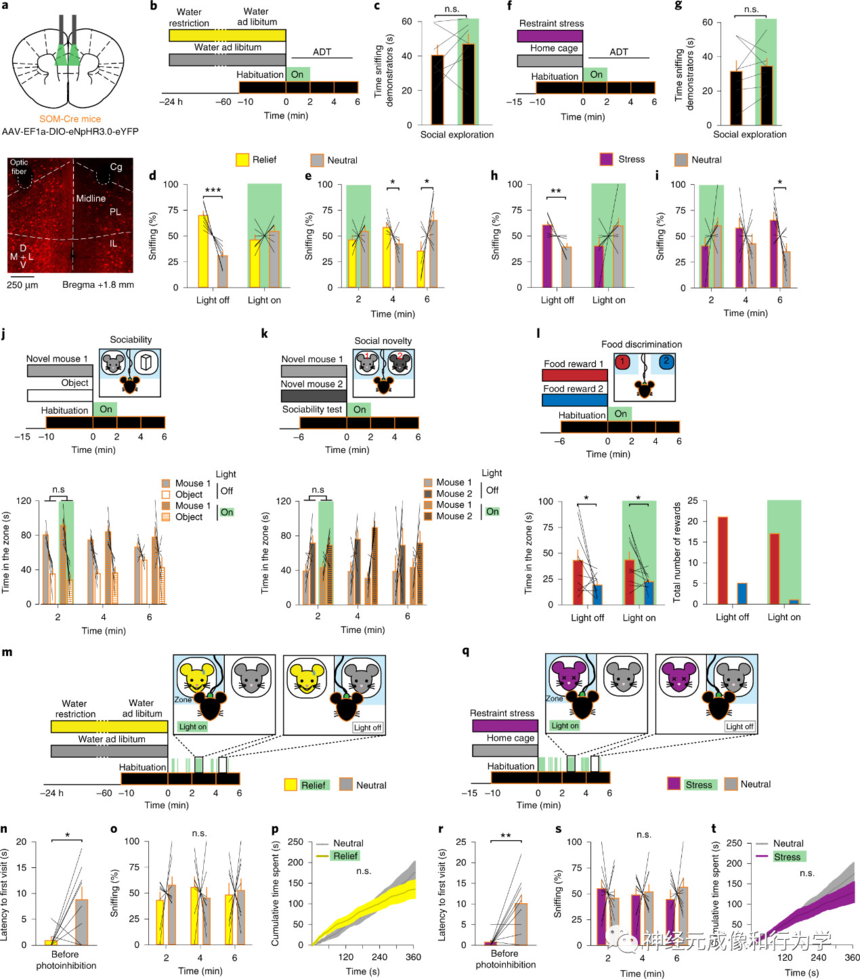

研究人員的電生理學結果表明,mPFC中的中間神經元起了主要的作用。小白蛋白陽性(PV+)細胞是mPFC中最豐富的中間神經元亞群。為了研究抑制mPFC PV+細胞是否會影響情感狀態的識別,研究人員向PV-CRE小鼠的mPFC注射了攜帶Cre依賴的光遺傳病毒(AAV-EF1a-DIO-eNpHR3.0-EYFP),并植入了光纖。SOM+細胞是大腦皮層局部GABA能中間神經元的另一主要亞型。為了研究它們可能參與的行為,研究人員將AAV-EF1a-DIO-eNpHR3.0-EYFP注射到SOM-CRE小鼠的雙側mPFC,并在該區域的植入慢性光纖。結果顯示,光抑制mPFC PV+中間神經元不影響情感狀態識別,光抑制mPFC SOM+中間神經元消除情感狀態識別

圖3 光抑制PV+中間神經元不影響情感狀態識別

圖4 光抑制mPFC SOM+中間神經元消除情感狀態識別

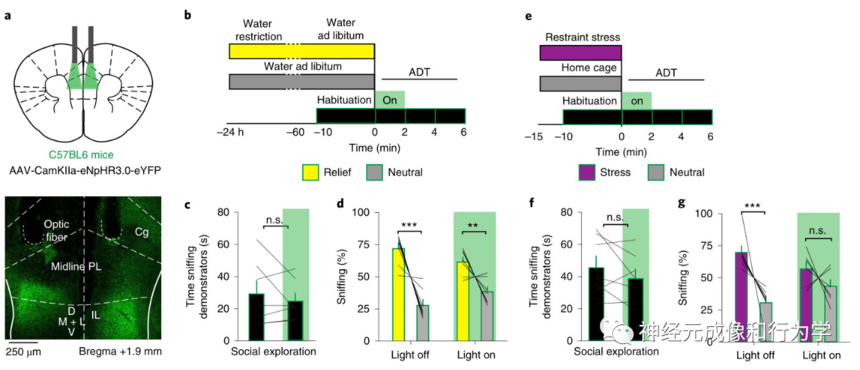

4. 光激活mPFC SOM+中間神經元誘導社會識別,光抑制mPFC錐體神經元并不能消除情感狀態識別

接下來,研究人員假設刺激mPFC SOM+中間神經元是否足以在中性狀態下誘導同種特異性的區分。為了驗證這一假設,研究人員將CRE依賴的通道視紫紅質-2載體(AAV-EF1a-DIO-ChR2-EYFP)注入SOM-CRE小鼠的mPFC,并在注射部位植入慢性光纖。通過ADT測試,表明,刺激mPFC內SOM+中間神經元足以誘導社會識別。中間神經元動態地調節錐體神經元的活動,錐體神經元是mPFC中的主要細胞類型。研究人員的電生理學記錄表明,當探索處于改變的情感狀態的演示者時,寬峰電位錐體細胞也可能表現出更高的活性。然而,這種增加的激活比窄峰電位細胞的激活要小,并且在適應階段沒有克服寬峰電位活動。因此,研究人員將AAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-eYFP雙側注射C57/BL6小鼠,并將光纖植入注射部位,以檢測錐體細胞活化可能參與ADTs。結果表明,抑制mPFC錐體細胞并不足以完全消除情感狀態的識別,也不足以影響一般的社交指數。

圖5 光激活mPFC SOM+中間神經元誘導社會識別

圖6 光抑制mPFC錐體神經元并不能消除情感狀態識別

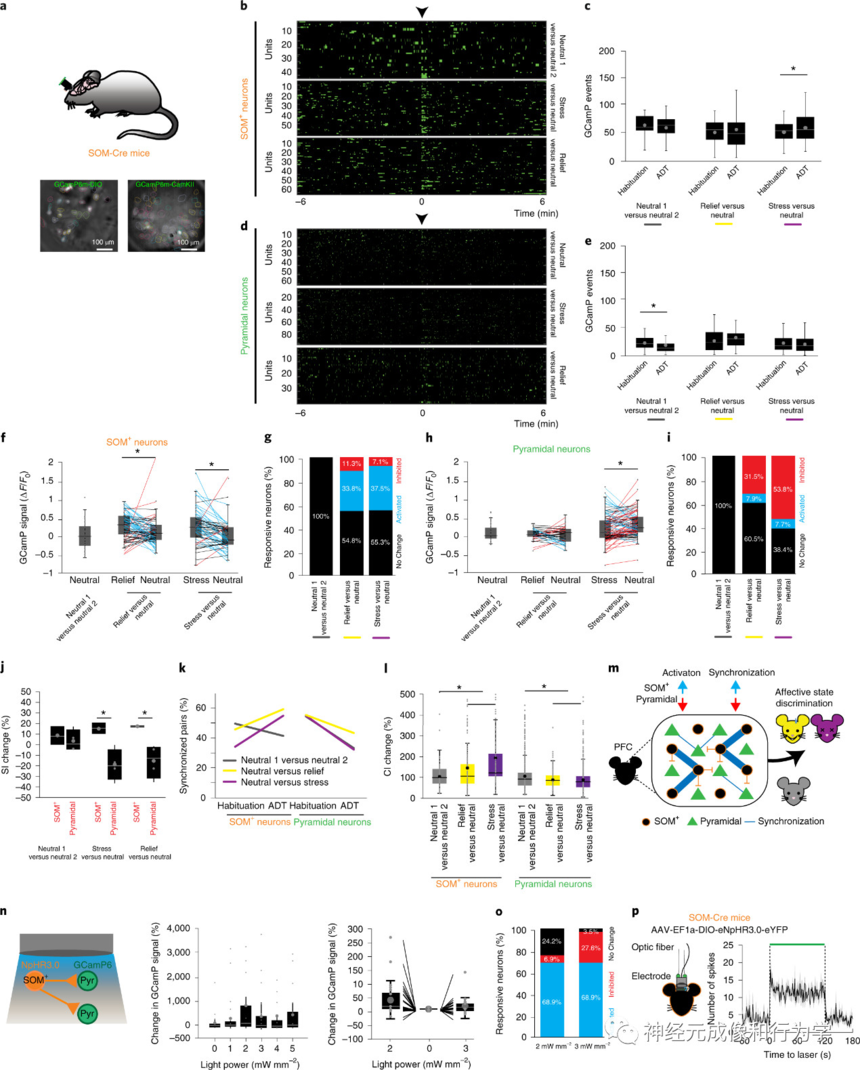

5. 情緒狀態識別激活SOM+,抑制錐體神經元

為了闡明mPFC SOM+神經元在情感狀態識別過程中的生理反應,以及它們的活動如何整合到mPFC神經網絡中,研究人員接下來研究了單個SOM+神經元和錐體神經元在ADT過程中的動力學變化。研究人員對表達了基因編碼的鈣指示(GCaMP)神經元進行在inscopix在體超微顯微成像。研究人員發現,與緊張過程中SOM+神經元的適應性相比,ADT中Ca2+事件的發生率總體增加(圖7b,c)。相比之下,在中性條件下,錐體神經元的Ca2+事件數量明顯減少(圖7d,e)。更重要的是,對每個ADT范式(即只有中性,緩解和中性,緊張和中性)中單個神經元活動的直接量化表明,SOM +細胞比與中性演示者接觸時更活躍 (圖7)。

圖7 激活mPFC內SOM+中間神經元并抑制錐體神經元,驅動情感狀態識別

6. 情緒狀態識別觸發SOM+中間神經元的同步活動

神經元的協調被認為在信息的傳播和處理中起著關鍵作用,而SOM+中間神經元是節律產生的關鍵。因此,研究人員評估了SOM+中間神經元或錐體神經元的同步化對情感狀態識別的可能影響。通過比較習慣化和ADT條件下的神經元同步活動,發現SOM+中間神經元和錐體神經元在僅有中性演示者的情況下沒有差異(圖7J)。相比之下,SOM+神經元在緩解ADT和緊張ADT上都顯示出比錐體神經元更高的同步性(圖7J)。此外,與習慣化階段相比,只有在情感狀態改變的情況下,同步的SOM+對才會增加(圖7K)。相比之下,在所有條件下,ADT組的同步錐體對都低于習慣化組(圖7k)。最后,緩解和緊張ADTS中SOM+神經元的成對同步性高于單純中性條件下(圖71),而錐體神經元則顯示相反的結果(圖7L)。這些數據表明,同種情況下情感狀態改變的編碼與SOM+神經元的激活和同步增加有關,與錐體神經元的抑制增加和同步減少有關(圖7M)。 在過往的研究中,表明神經元的同步活動在信息傳遞和處理中起著關鍵性的作用,本文的研究人員通過在體電生理技術,光遺傳技術和inscopix超微顯微成像技術進一步發現了在識別情緒過程中,mPFC的中間神經元和錐體神經元的同步活動都會改變,其中中間神經元的同步化增加更明顯。

參考文獻:Diego Scheggia, et al., Somatostatin interneurons in the prefrontal cortex control affective state discrimination in mice. NATURE NEUROSCIENCE | VOL 23 | January 2020 | 47–60

滔博生物

咨詢熱線4009659906/15262408659

郵箱sales@top-bright.com

關于滔博生物

滔博生物TOP-Bright是一家集研發、生產、銷售于一體的的高科技企業。我司專注于神經科學產品的研究且致力于向高校、科研機構等領域提供實驗室一體化方案,業務范圍遍布全國上百家實驗室。公司主營產品均為享譽全球的國際品牌, 這些儀器設備都是科學研究所必備且不可替代的。

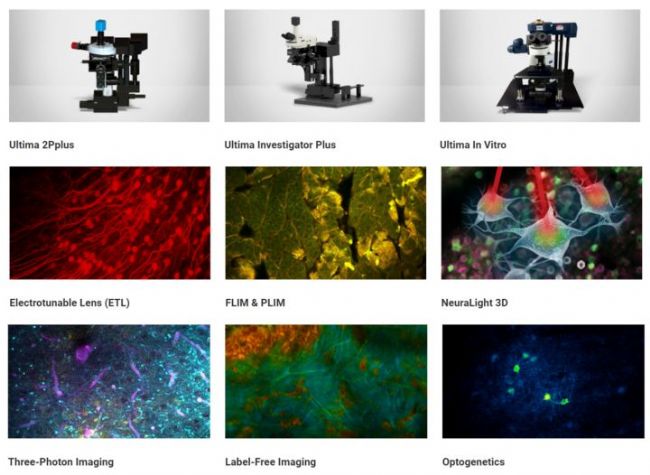

目前公司主營產品是享譽全球的國際一線領導品牌,主要有:Inscopix自由活動超微顯微成像系統,Bruker多光子顯微鏡,功能神經外科電生理平臺,動物行為系統(自身給藥、條件恐懼、斯金納、睡眠剝奪、經典迷宮等),PiezoSleep無創睡眠檢測系統,NeuroNexus神經電極,電生理信號采集系統,膜片鉗系統,雙光子顯微鏡等。這些儀器設備都是科學研究所必備且不可替代的基礎儀器之一。

成像平臺:

1.Inscopix自由活動超微顯微成像系統

3.Neurotar Mobile HomeCage 氣浮籠

3.Neurotar Mobile HomeCage 氣浮籠1.PiezoSleep無創睡眠檢測系統

2.自身給藥、條件恐懼、斯金納、睡眠剝奪、跑步機、各類經典迷宮等

神經電生理:

1.NeuroNexus神經電極

2.多通道電生理信號采集系統

3.膜片鉗系統

科研/臨床級3D打印:

1.德國envisionTEC 3D Bioplotter生物打印機

2.韓國Invivo醫療級生物打印機等