锘海平鋪光片顯微鏡助力表征神經膠質瘤小鼠模型

2022年5月11日,國際學術期刊《Nature》在線發表了浙江大學醫學院腦科學與腦醫學系、良渚實驗室研究員,浙大二院雙聘教授劉沖團隊的新研究成果“ Olfactory sensory experience regulates gliomagenesis via neuronal IGF1 ”。該研究建立超高時空單細胞分辨率小鼠癌癥模型體系,用于自發性腫瘤微環境的可視化及功能分析,并從全新角度揭示外部感覺(嗅覺刺激)可以直接影響膠質瘤發生。

動物不斷地從周圍環境中接收諸如氣味、聲音、光線和觸覺等各類感官刺激,這些感覺刺激對于動物覓食以及躲避天敵來說不可或缺,同時它們也會影響動物的生理狀態,甚至在某些情況下這些感覺刺激可能引發癌癥。惡性膠質瘤是目前神經腫瘤中致命的腫瘤之一,已有的研究表明神經膠質瘤細胞與諸如星形膠質細胞、內皮細胞、周細胞、免疫細胞以及神經元等多種細胞之間互作,進而形成獨特的腫瘤微環境,對其后續發生、轉移和侵襲至關重要。然而,在正常生理條件下,外界感覺刺激是否能直接影響惡性膠質瘤的發生發展目前尚不清楚。

劉沖教授研究團隊基于條件性敲除技術(conditional knockout,CKO)構建的自發膠質瘤小鼠模型,發現嗅球 (olfactory bulb)膠質瘤的生發概率很高,且腫瘤主要生發于嗅球的突觸小球層(glomerular layer,GL), 突觸小球層是嗅覺環路中第一級神經元(olfactory receptor neuron,ORN,嗅覺感受神經元)和第二級神經元(mitral and tufted cells,M/T cells,僧帽/簇狀細胞)的信息交流區域。研究團隊利用化學遺傳學干預手段和物理性嗅覺干預方式,均證實了嗅覺引起的神經元活動可以調控膠質瘤的生長。研究團隊進一步追根溯源,發現小鼠大腦中胰島素樣生長因子(insulin-like growth factor 1,IGF1)主要表達在嗅覺環路第二級神經元M/T cells中,并通過實驗證明,嗅覺活動主要是通過IGF-1信號通路調控膠質瘤的發生。

此項研究成果首次通過清晰證據鏈,證實嗅覺感知可直接調節神經膠質瘤的發生,嗅覺感知體驗和神經膠質瘤發生之間存在獨特的直接聯系,為膠質瘤的臨床診治提供新的思路和靶點。

本文是神經系統膠質瘤研究的顛覆性力作,是繼廈門大學分子疫苗學和分子診斷學國家重點實驗室陳洪敏課題組(2022年4月在國際學術期刊《Nature》子刊發表“ Carbonized paramagnetic complexes of manganese (II) as contrast agents for precise magnetic resonance imaging of sub-millimeter-sized orthotopic tumors ”,點擊鏈接看文章詳情)使用锘海LS18平鋪光片顯微鏡對膠質瘤小鼠模型腦樣本進行3D高分辨成像的又一案例。

該文中的膠質瘤小鼠模型腦樣本經過組織透明化后,使用锘海LS18平鋪光片顯微鏡進行3D全腦成像。

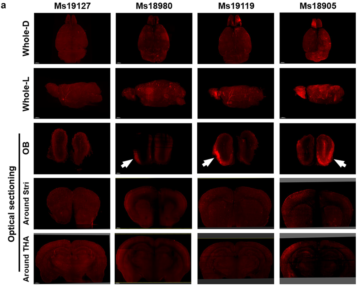

原文Extended Data Fig. 3a 不同腫瘤發育階段的CKO模型腦樣本,使用锘海LS18平鋪光片顯微鏡成像得到的3D全腦視圖,對CKO模型進行了全面表征。Ms19127 沒有檢測到腫瘤;Ms18980 在 OB 的突觸小球層攜帶一個小腫瘤;Ms19119在突觸小球層有明顯的腫瘤;Ms18905在OB的突觸小球層和顆粒細胞層均攜帶明顯的腫瘤。白色箭頭指向 OB 中的腫瘤。

視頻鏈接:https://v.qq.com/x/page/g3338805kxe.html

原文Video S8 視頻展示Ms18905在OB的突觸小球層和顆粒細胞層均攜帶明顯的腫瘤(其他3個時期對應的視頻可點擊文章鏈接進一步查看)。

參考文獻:

Chen, P., Wang, W., Liu, R. et al. Olfactory sensory experience regulates gliomagenesis via neuronal IGF1. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04719-9

文章鏈接:Olfactory sensory experience regulates gliomagenesis via neuronal IGF1

锘海LS18光片顯微鏡—專為透明化樣品設計的高速高分辨三維熒光顯微鏡成像系統

針對大組織樣品的3D熒光成像,采用與西湖大學高亮(平鋪光片技術發明人)實驗室共同研制的光片顯微鏡Nuohai LS 18,其運用創新的平鋪光片技術,克服了傳統光片顯微鏡中空間分辨率、光學層析能力和成像視野大小之間的矛盾,從而獲得均勻高分辨率的3D熒光圖像,廣泛應用于腦科學、腫瘤學、藥物研發、干細胞研究、組織胚胎學、組織病理診斷等各個領域。

锘海LS18平鋪光片顯微鏡,詳細信息請點擊鏈接:锘海LS18平鋪光片顯微鏡

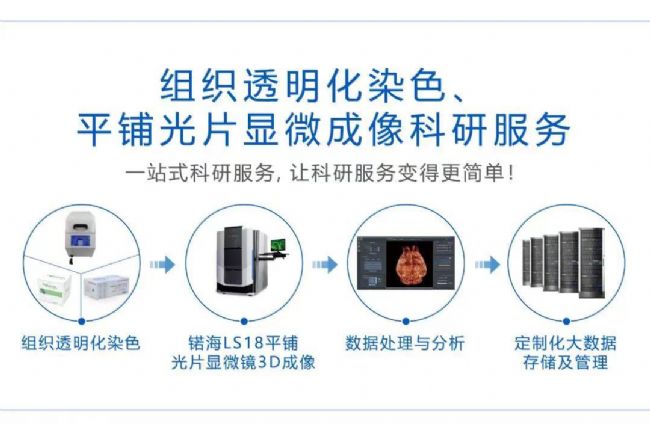

锘海一站式科研服務 讓科研變得更簡單

組織透明化技術和光片熒光顯微技術的發展,使研究者能從宏觀到微觀對生物組織內部的結構及生理、病理特征進行觀察和功能性分析。锘海生物科學儀器(上海)有限公司提供完整器官的組織透明化、組織免疫熒光染色、高分辨3D顯微成像以及大數據分析一體化服務,旨在通過快速、多樣化的一站式科研服務為每一位生命科學工作者提供個體化/定制化的解決方案。

锘海一站式科研服務,詳細信息請點擊鏈接:锘海一站式科研服務

往期相關文章推薦

锘海LS18平鋪光片顯微鏡助力透明化三維成像技術研究電針治療多囊卵巢綜合征 (PCOS) 的作用

《Nature》子刊:锘海LS18平鋪光片顯微鏡和組織透明化技術助力開發新型MRI造影劑用于原位腫瘤早期診斷

锘海LS18光片顯微鏡助力ProTracer技術發現成體肝細胞來源-榮登Science雜志

聯系我們:電話:021-37827858、13818273779(微信同號)

郵箱:info@nuohailifescience.com

- 康寧公布2025年第一季度財務業績,強勁表現超出預期

- 慧榮和作為代表出席首屆專精特新小巨人企業生態大會

- 瑞孚迪與西湖維泰達成戰略合作共拓產前篩查新時代

- 碩果累累!谷豐光電與高校、科研機構合作成果盤點

- 復納亮相西交大分析測試論壇,深入剖析離子研磨技術

- 易科泰與法國 YellowScan 共探激光雷達市場新機遇

- 第十個中國航天日,回顧維拓啟創與中國航天的十年

- 10x Genomics技術方案更新(3月),新手冊邀您下載

- 易科泰受邀參加“十百千萬”農業新質人才培養工程

- 湘儀與重慶東暉簽約戰略合作伙伴

- Cytiva思拓凡:揚帆計劃-走入鼎康生物活動圓滿舉行

- 國儀量子EPR交流會福州大學站成功舉行

- 諾澤流體科技與德國Miccados GmbH正式達成戰略合作

- 蔡司ZEN core 軟件現可適配蔡司全系列掃描電鏡產品

- 明美光電2025年論文獎勵計劃正式發布

- 蔡司ZEN core 軟件現可適配蔡司全系列掃描電鏡產品

- EVIDENT推出EviStar奧之星ES818顯微互動教學系統

- 打破邊界精準進化,NEOSCAN推出NXL臺式大倉顯微CT

- ARveo8顯微鏡助力首例頸深LVA術成功逆轉AD認知衰退

- 徠卡直播:拆解真實實驗室場景中的復雜樣本解決方案

- EVIDENT攜新品DSX2000全電動數碼顯微鏡亮相SEMICON

- EVIDENT生命科學服務號正式更名為EVIDENT顯微成像

- 安捷倫新一代數字病理學解決方案亮相2025 USCAP

- EVIDENT誠邀您共聚SEMICON及DSX2000新品發布會

- EVIDENT新品DSX2000數碼顯微鏡賦能芯片微觀檢測

- 典奧邀您參加中國細胞生物學學會2025年全國學術大會

- 蔡司ART 5.0重磅來襲,重塑X射線顯微成像的智能體驗

- 2025慕尼黑上海光博會,與濱松攜手探索不一樣的精彩

- 徠卡收購ATTO-TEC,助力顯微成像流程與研究成效提升

- EVIDENT數碼顯微鏡DSX2000煥新登場,賦能工業新未來